前回の記事では「陰陽交感」について学びました。

押さえておくべきポイントは、たった一つです。

陰陽が交わることで、すべては生まれる(始まる)こと。

陰陽交感は、すべての始まりであり、反対に「陰陽離決」はすべての終わりを意味します。

シンプルですが、最も重要な法則です。

さて、今回は陰陽の法則の二つ目、「陰陽対立」について学んでいきます。

陰陽対立

陰陽の法則、二つ目は「陰陽対立」です。

「対立」とは、「互いに相反する性質を持つこと」を意味します。

陰陽学説では、この「対立・相反」という性質が陰陽のもっとも基本的な属性であると考えています。

宇宙に存在するすべての事物や現象は、必ず対立・相反する二つの側面を持っているのです。

たとえば、天と地、日と月、水と火、男と女、寒と暖(熱)、動と静、上と下、左と右などがその例です。

陰と陽は、単に対立しているだけではありません。

互いに制約し合い、バランスを保つことで、世界の秩序が保たれています。

つまり、正確に言えば「陰陽対立・制約」という表現のほうが、この先の学びを進める上では理解しやすくなります。

この法則の意味は、「陰と陽は相反する性質を持ち、互いに制御し合っている」ということです。

中医学における鍼灸治療や中薬による治療でも、この「陰陽対立・制約」の性質を応用しています。

たとえば、寒性(陰)の症状には、熱性(陽)の手段を用いて治療します。

要するに、「冷えた体を温める」といった、陰に対して陽を補う治療法です。

中医学における陰陽対立

中医学では、陰陽の対立という考え方を、人間の生命活動を理解するために応用しています。『素問・宝命全形論』には「人生有形,不離陰陽(人は形ありて生じ、陰陽離れず)」と記されています。

つまり、人は形ある存在としてこの世に生まれ、その存在は常に陰陽の影響を受けているということです。

たとえば、上半身は陽、下半身は陰です。これに対応して、体表は陽で体内は陰、背中は陽で腹部は陰、四肢の外側は陽で、内側は陰に属します。

内臓についても陰陽に分けることができます。五臓は体の内部にあり、精気を貯蔵し、排泄することがないため「陰」に属します。一方で、六腑は体の外側にあり、飲食物を消化・移動させて貯蔵せず排泄に関与するため「陽」に属します。

また、体内の機能や性質も、陰陽で分類されます。たとえば、外向的・拡散的で、物事を推進したり、身体を温めたり、興奮や上昇といった動的な性質を持つものは「陽」に属します。逆に、内向的・凝縮的で、身体を静かに保ち、冷やし、潤し、抑制や下降といった静的な性質を持つものは「陰」に属します。

人間の生命活動を支える基本物質にも、陰陽の性質がみられます。たとえば、気は目に見えない動的で精微な物質であり、陽に属します。一方で、精・血・津液は物質的に存在し観察できるため、陰に属します。

このように、人と陰陽は切り離すことができないのです。

制御されながらも、同時に相手を制御している

陰陽の機能は、「相互の制約関係」を通じて発揮されます。

ここでいう「制約」とは、一方がもう一方を好き勝手にさせないように、適度に調整・コントロールする働きを意味します。

『管子・心術上』には、「陰則能制陽矣,静則能制動矣(陰であれば陽を制し、静であれば動を制する)」と記されています。つまり、陰は陽を制し、また陽も陰を制する――陰陽は互いに抑制し合っているということです。

たとえば、四季の気候を思い浮かべてみましょう。春・夏・秋・冬にはそれぞれ、温かい・暑い・涼しい・寒いといった気候の特徴があります。

春や夏が温暖であるのは、春夏に働く「陽気」が、秋冬の「寒冷な陰気」を制しているからです。一方で、秋や冬が寒冷であるのは、秋冬に強まる「陰気」が、春夏の陽気の高まりを抑えているからです。

ここで大切なのは、この関係が一方的ではないという点です。

たとえば、夏の陽気がただ一方的に陰気を抑えているだけなら、陽気はどんどん高まり、やがて猛暑となってしまうでしょう。しかし実際には、陰気もまた陽気を適度に制御しており、極端な状態にならないようバランスを保っています。

このように、陰は陽を制しながらも、陽にも制されている――。互いに制御し合うことで、自然界は調和のとれた状態を維持しているのです。

陰陽の相互制約とサーカディアンリズム

前述の通り、陰陽の相互制約は四季の変化を生み出す源となっています。しかし、その働きは自然界にとどまらず、私たち人間の身体にも深く関係しています。

人体の正常な生理活動には、「興奮」と「抑制」という二つの状態が存在します。興奮は陽に属し、抑制は陰に属します。

たとえば昼間、人は活動的で意欲に満ちた状態にあります。これは、陽気が陰気を制約しているためであり、交感神経が優位になることで覚醒状態が保たれているのです。一方、夜になると、陰気が陽気を制約するようになります。これにより副交感神経が優位となり、心身は安静の方向へと向かい、自然と眠気が生まれます。

このように、陰陽の対立と相互制約は、私たちの覚醒と睡眠という生理的リズムにも反映されています。いわば、陰陽制約は人間の「体内時計」であるサーカディアンリズム(日内リズム)を維持する根本的なしくみの一つと言えるのです。

最近では、「夜に眠れない」「昼間に眠くなる」という悩みを持つ方が増えています。もちろん、一部には医学的な疾患が原因となっている場合もありますが、そうでない多くのケースでは、陰陽の制約関係が乱れていることが原因と考えられます。

たとえば、昼間に体を動かす時間が少ない、あるいは寝る直前までスマートフォンを見ている、夜中に食事をとるといった生活習慣は、陽が陰を制するべき昼に陽が不足し、陰が陽を制するべき夜に陰が働かなくなるというアンバランスを生み出します。

つまり、陰陽のリズムに反する生活をしていると、自然とサーカディアンリズムが崩れ、睡眠の質や日中の活動性に支障をきたすのです。

陰陽対立・制約は夫婦関係に似ている

自然界において、陰陽の対立と制約の関係は、非常に奥深いものです。けれども、これを理解するうえで、もっとも身近な例えがあります。それが「夫婦関係」です。とくに、一昔前の夫婦像をイメージすると分かりやすいかもしれません。

まずは「対立」の関係。これは、「夫がいて妻がいる」「妻がいて夫がいる」という、互いに存在を前提とする関係性です。片方だけでは成立しないところが、まさに陰陽の「対立」なのです。

そして「制約」。これは夫婦間のパワーバランスと考えると分かりやすいでしょう。

たとえば夫(陽)は、放っておくと飲みに行ったり、パチンコに行ったり、趣味に没頭したりと、好き勝手に動こうとします。そんな夫が暴走しないように、妻(陰)は見張り、声をかけ、管理し、時にはブレーキをかけます(※あくまで分かりやすく説明するための、個人的なイメージです)。

一方、妻(陰)は家事や育児を担当することが多く、内にこもりがちです。夫はそんな妻をレストランに誘ったり、旅行へ連れ出したりと、外の世界に引き出そうとします。つまり、夫は妻の陰を制し、妻は夫の陽を制するのです(※あくまで分かりやすく説明するための、個人的なイメージです)。

このように、互いに制約し合い、バランスが取れている関係であれば、家庭は安定し「円満」な状態が保たれます。これを人体にたとえるなら、「健康」な状態です。

しかし、このバランスが崩れたとき、夫婦関係は破綻し、家庭は混乱します。人体で言えば、「病気」になるようなものです。

陰陽の対立と制約とは、まさにこのような相互関係によって秩序を保つ力学であり、笑い話のようで実に本質をついていると思います。

陰の方が陽より大事

陰陽のどちらが大切か――学術的には「どちらが上」というものではありませんが、私個人としては陰のほうが大事だと考えています。

たとえば、自動車を運転する際、最も重要なのは「ブレーキ」です。アクセル(陽)がいくらあっても、ブレーキ(陰)がなければ安全に運転することはできません。

人の身体も同じです。筋肉がスムーズに動くのは、動かす力だけでなく、「動きを止める力=ブレーキ」が働いているからです。このブレーキ機能が外れてしまうと、俗に言う「火事場の馬鹿力」のような状態になりますが、これが日常的に続けば、身体はすぐに壊れてしまうでしょう。

つまり、抑制する力(陰)があってこそ、陽の力が健全に発揮されるのです。陰が陽を支え、陰があってこそ陽はその力を発揮できる。そう考えると、やはり陰の存在は非常に重要なのです。

……ということで、日々ブレーキ役として活躍してくれている妻に、心から感謝しています。

対立制約に異常が生じると病気になる

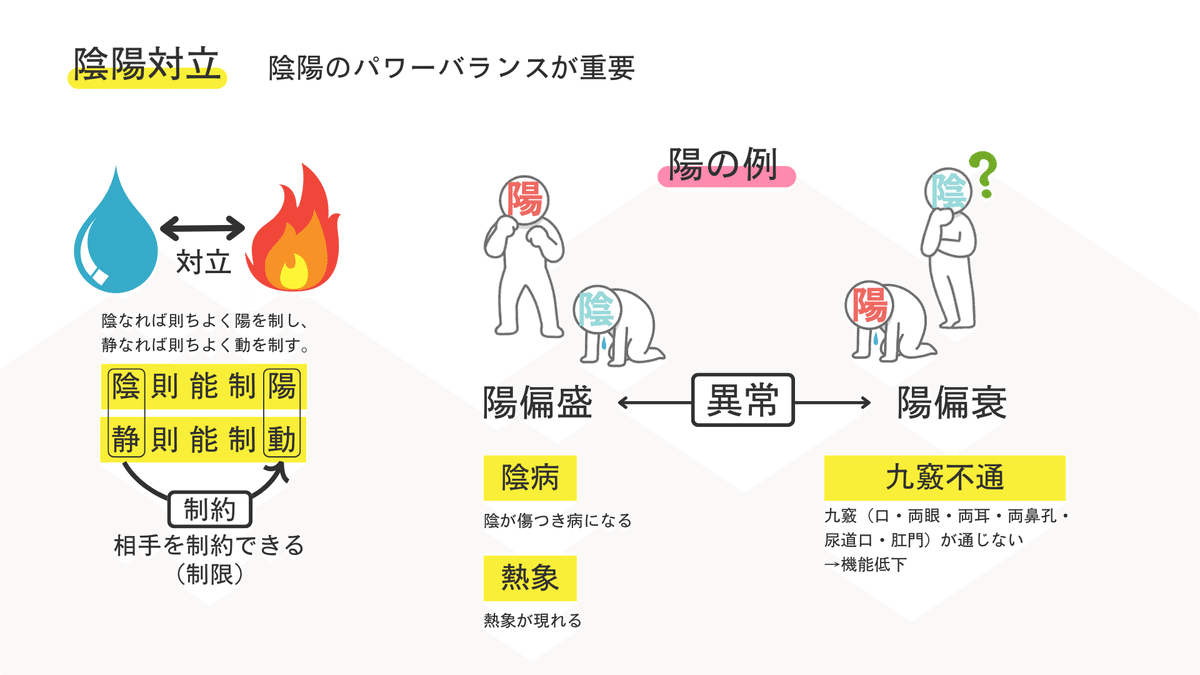

陰陽対立・制約の意義は、陰陽のどちらかが過剰になりすぎず、調和とバランスを保つことにあります。

陰と陽は、常に相反する力として動きながらも、互いに制約し合っています。この絶妙なバランスにより、両者は過不足なく存在し、物事や生命現象に動的な平衡状態が保たれます。それが、自然や人体が持続的に健やかでいられるための基本なのです。

しかし、このバランスが崩れると問題が起こります。たとえば、陽の力が弱くなると、陰が相対的に優勢となり、身体は寒さを感じるようになります。これが、いわゆる「冷え性」です。

一方、陽の力が強くなりすぎると、陰を過度に制御してしまい、陰を傷つけることになります。陰は本来、陽に対する「ブレーキ」のような役割を果たしているため、陰が損なわれると陽の勢いが抑えきれず、暴走します。とくにそのエネルギーは上方へと昇る傾向があり、頭に血が上る、のぼせ、さらには脳出血といった深刻な症状を引き起こす可能性もあります。

つまり、健康を保つには、陰陽がちょうど良い力加減で互いを制御し合っていることが不可欠なのです。

それは、まるで「持ちつ持たれつ」の夫婦関係のようなものです。どちらかが強く出過ぎても、逆に弱くなりすぎても、関係はうまくいきません。陰陽の絶妙なバランスこそが、自然界と人体に調和をもたらす鍵なのです。

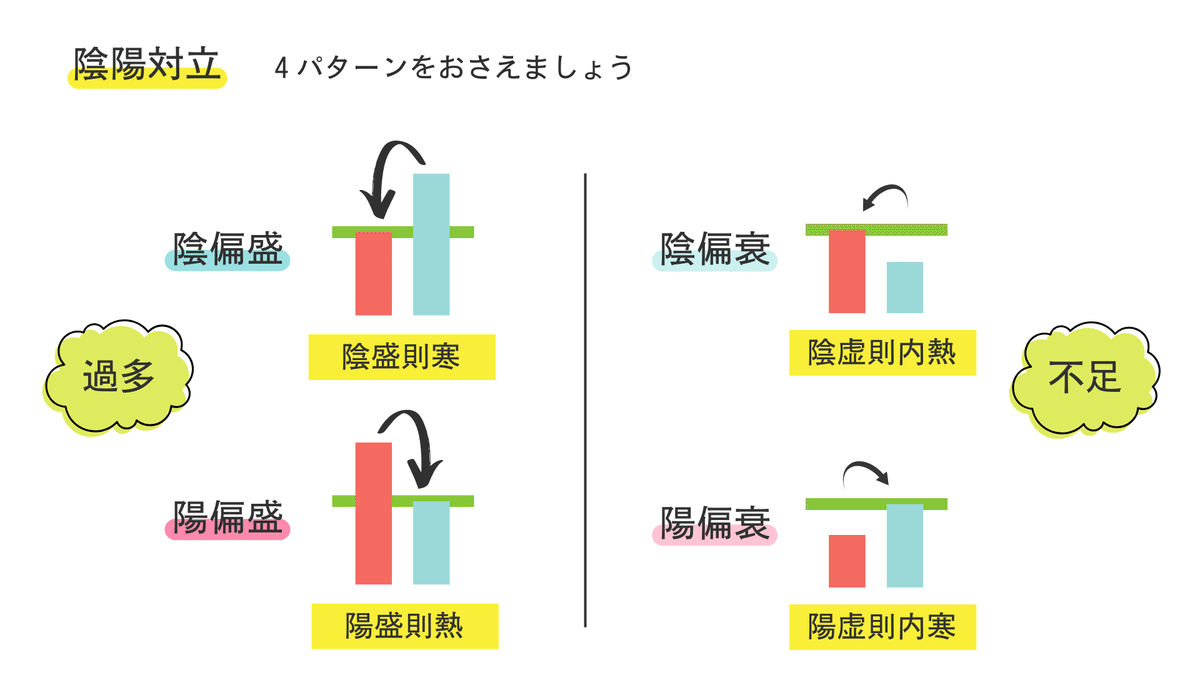

病気のときの陰陽対立・制約

陰陽の対立と制約が崩れたとき、人は病気になります。

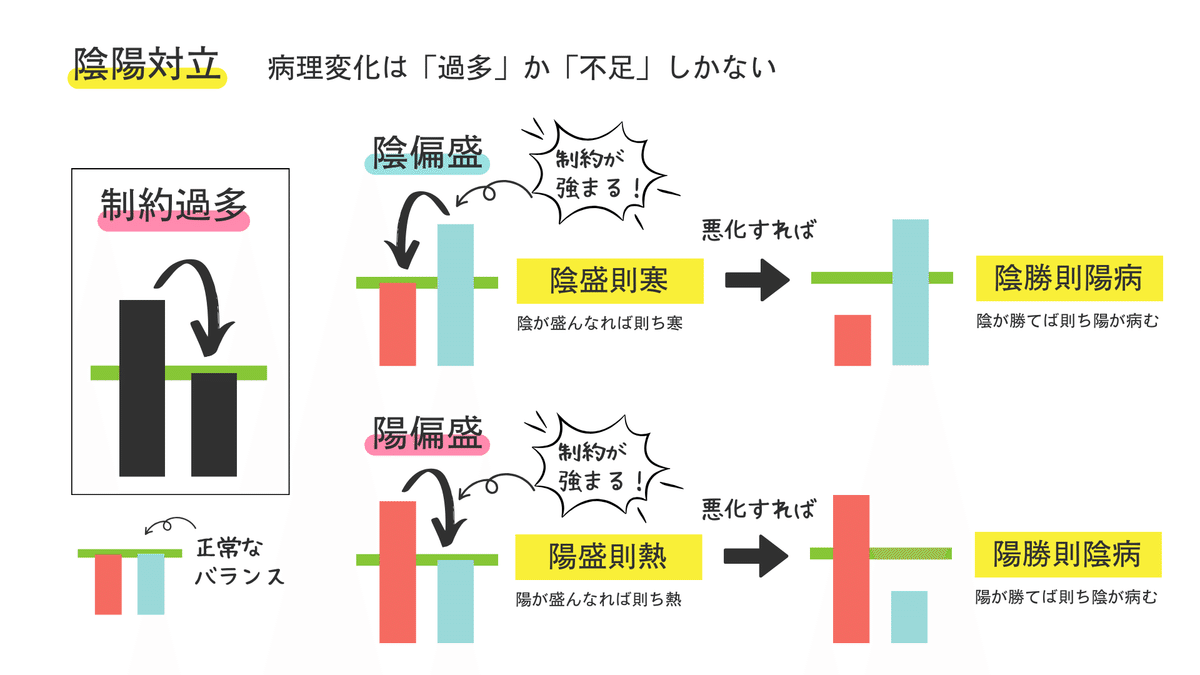

この「制約の異常」には、大きく分けて二つのパターンしかありません。

それは「過多」と「不足」です。

今回はまず、「過多」の状態についてみていきましょう。

※ここでは、陰陽の性質をわかりやすくするために、陰を「寒い」、陽を「熱い」とイメージしてお話しします。

制約過多とは?

制約過多とは、陰または陽のどちらかが強くなりすぎて、相手を必要以上に抑え込んでしまう状態です。

1.陰が強くなりすぎた場合(陰偏盛)

陰が過剰になると、「寒い」症状が現れます。

この状態を中医学では「陰偏盛」と呼びます。

このとき、「陰盛則寒(陰が盛んなら、則ち寒となる)」と表現されます。

たとえば、風邪のひき始めにゾクゾクと寒気を感じるとき、これは陰が強くなっている状態です。

この場合の治療方針は、強すぎる「陰=寒」を取り除くこと。つまり、陰の“引き算”が必要です。

しかし、陰の強い状態が長引くと、相対的に陽が押さえ込まれ、やがて陽そのものが弱ってしまいます。

これを「陰勝則陽病(陰が勝ちすぎると、陽が病む)」といいます。

たとえば、遭難して長時間体が冷え続け、低体温症になるような場合がこれにあたります。

この段階になると、「寒を取り除く」だけでは不十分です。

失われた陽を補う治療、つまり陽の“足し算”も必要になります。

2.陽が強くなりすぎた場合(陽偏盛)

今度は逆に、陽が過剰になると「熱い」症状が現れます。

この状態は「陽偏盛」と呼ばれます。

このとき、「陽盛則熱(陽が盛んなら、則ち熱となる)」といいます。

たとえば、子どもが突然高熱を出したとき、これは陽が過剰になった典型です。

このような場合は、熱を取り除く治療、すなわち陽の“引き算”が必要です。

ところが、陽の強い状態が続くと、今度は陰が傷ついて減ってしまいます。

この状態は「陽勝則陰病(陽が勝ちすぎると、陰が病む)」と表現されます。

たとえば、高熱で脱水を起こしたり、炎天下での熱中症などがこれに該当します。

身体から水分(=陰)が失われている状態です。

こうなると、「熱を取る」だけでは足りません。

不足した水分=陰を補う治療、つまり陰の“足し算”が求められます。

このように、「陰または陽が盛んになる」ことで起こる制約過多は、その初期段階では引き算によって対応できます。

しかし、すぐに適切な対処をしなければ、相手側が傷つき、次は「不足」の状態に進行していきます。

陰陽のバランスを保つには、早期の判断と適切な治療が不可欠です。

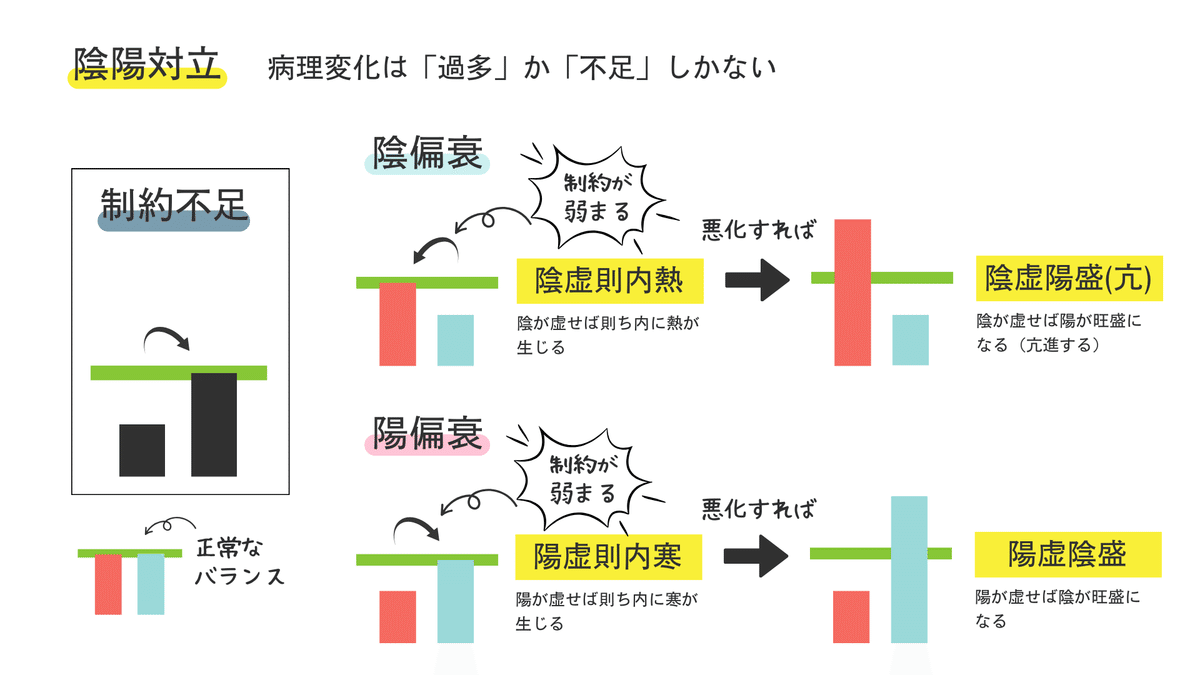

制約不足とは?

制約不足とは、陰または陽のいずれかが弱くなり、相手をうまく制御できなくなる状態を指します。

本来、陰と陽は互いに制御し合い、過不足なく働くことでバランスを保っています。しかし、そのどちらかが弱まると、相手を抑える力が失われ、反対側が暴走してしまうのです。

1.陰が弱い場合(陰虚)

陰が弱くなった状態を「陰偏衰」といいます。

陰とは「冷やす力」を持つ性質です。陰が不足すると、この冷やす力が弱まるため、相対的に身体は熱を帯びて感じられるようになります。これを「陰虚則内熱:陰が不足すれば、体内に熱が生じる」と表現します。

たとえば、更年期障害の初期によくみられる「顔が火照る」「咽が渇く」といった症状は、陰偏衰の代表例です。

このような状態には、「不足した陰を補う」治療が必要です。つまり、陰の足し算が求められます。

陰が不足した状態が長く続くと、陰の制御力がさらに低下し、陽が徐々に旺盛になってきます。この状態は「陰虚陽盛」、あるいは「陽亢」とも呼ばれます。

たとえば、更年期障害で顔の火照りや咽の渇きに加え、「イライラする」「怒りっぽくなる」といった精神的な高ぶりが加わった状態です。

この段階になると、単に陰を補うだけでは不十分です。強くなりすぎた陽(熱)を抑える治療、すなわち陽の引き算も同時に必要となります。

2.陽が弱い場合(陽偏衰)

一方、陽が弱くなった状態を「陽偏衰」といいます。

陽は「温める力」を持つ性質です。これが不足すると、身体を温める力が弱まり、相対的に身体は寒さを感じやすくなります。この状態を「陽虚則内寒:陽が不足すれば体内に寒が生じる」といいます。

たとえば、冷え性は代表的な陽偏衰の症状です。手足が冷たく、寒さを感じやすくなるこのような状態には、不足した陽を補う治療、すなわち陽の足し算が必要です。

陽が不足した状態が続くと、陽の制御力が低下し、陰が次第に盛んになります。この状態は「陽虚陰盛」と呼ばれます。

たとえば、冷え性に加えて、水分代謝が落ちて身体に浮腫(むくみ)が生じるような状態がこれに該当します。水は陰に属するため、体内の水分が過剰になっていることを意味します。

この場合、陽を補うだけでは十分ではなく、余分に増えた陰を取り去る治療、すなわち陰の引き算も必要となります。

陰陽の制約関係は、人間関係に置き換えて考えられる

ここまで、陰陽対立・制約の異常について、「過多」と「不足」の二つのパターンを見てきました。

陰と陽の関係は、実は人間関係にも通じるところがあります。陰陽を自分とパートナー、あるいは他者との関係に置き換えて考えてみてください。

「強すぎる人」「弱すぎる人」がいる関係は、バランスを欠いてしまい、やがて衝突や崩壊につながります。

お互いが適度に制約し合い、助け合い、補い合ってこそ、調和のとれた関係が築けるのです。

これはまさに、陰陽の対立と制約の理に通じるものであり、生命の営みも、人間関係も、調和によって成り立っていることを教えてくれます。

中医学はシンプルである

初めて中医学に触れると、難しそうに感じるかもしれません。しかし、本質はとてもシンプルです。

陰陽の異常は、「過多」か「不足」の2つしかありません。陰と陽、それぞれに過多と不足があるため、病態としては全部で4パターンに分類されます。

つまり、

- 陰が多すぎる(陰偏盛)

- 陰が少なすぎる(陰偏衰)

- 陽が多すぎる(陽偏盛)

- 陽が少なすぎる(陽偏衰)

という4つです。

ほとんどの病気は、このいずれかに分類されます。

たった6パターンで全体像が見える

「ほとんど」と書いたのは、「陰陽両虚」という状態が存在するためです。これは、陰と陽の両方が同時に不足している病態を指します。

さらに細かく見ると、「陰の不足のほうが著しいタイプ」と「陽の不足のほうが著しいタイプ」があるため、全体としては6パターンになります。

それでも、たった6パターンです。

病態分類がこれほどシンプルである医学体系は、世界的にも珍しいのではないでしょうか。

治療法もまたシンプルである

治療の原則も、驚くほど明快です。

- 過多ならば、減らす(瀉)

- 不足ならば、補う(補)

この一点に尽きます。

つまり、「多ければ捨てる、少なければ足す」。

ただし、どれだけ足すか、どこまで減らすかという判断がとても重要です。その精度こそが、医者としての力量を問われる部分になります。

シンプルだからこそ使いやすい

このように、陰陽のバランスを見極め、補ったり瀉したりすることで治療を行う中医学は、本質的にとても扱いやすい医学だといえます。

原理がシンプルだからこそ、応用がきく。

そして、シンプルであるからこそ、本質が見えてくる。

中医学の素晴らしさは、まさにこの「単純さの中の奥深さ」にあると、私は感じています。

まとめ

今回は、陰陽の法則の2つ目、「陰陽対立」について学びました。

押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 陰陽は対立し、互いに制約し合っている

- 制約の中で、動的なバランス(平衡)を保っている

- 陰陽の異常は、「過多」か「不足」のいずれかである

陰陽の対立・制約は、あらゆる自然現象や生命活動の背後にある基本的な原理です。

次回は、法則の3つ目、「陰陽互根」を学びます。

コメント