東洋医学と中医学は違う

東洋医学と中医学は違います。

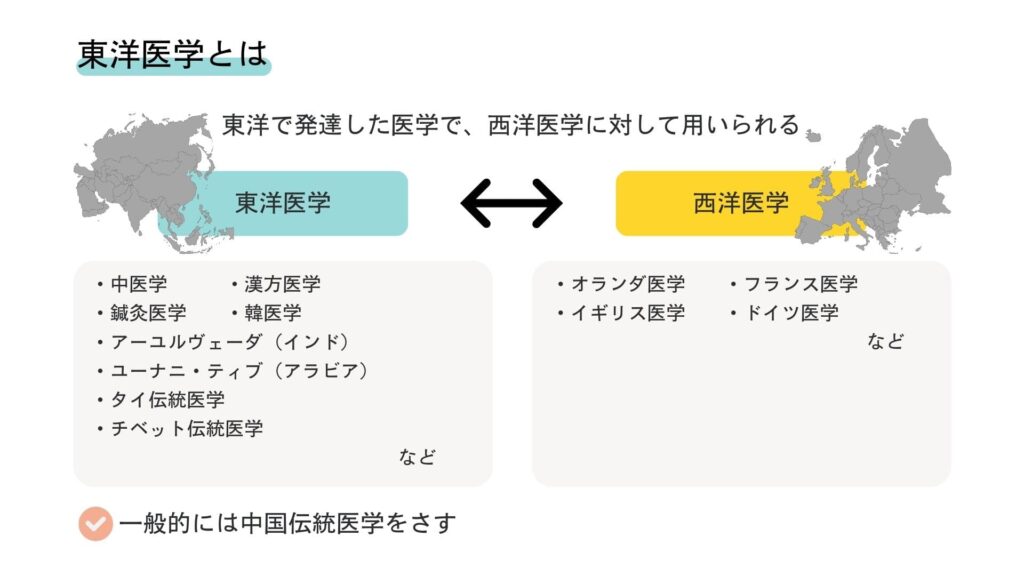

「東洋医学」とは「西洋医学」に対して用いられる言葉です。

つまり、西洋医学の対義語です。

東洋医学 ↔︎ 西洋医学

日本で東洋医学は、中医学(中国伝統医学)と同じ意味で使われることが一般的です。

その場合、中医学 ↔︎ 西洋医学となりますが、これは間違いです。

東洋医学と中医学、この二つは同じ意味ではありません。

東洋医学の範囲は広い

日本では、東洋医学は中医学と同じ意味で使われることが多いのですが、本来は「西洋医学」に対し用いられる言葉です。

じゃあ「中国」の対義語は「西洋」でしょうか?

そんなことはありませんよね。

東洋の範囲には、中国だけではなく、日本や韓国、タイやインド等、アジア地域の全てが含まれます。

つまり、中医学は東洋医学に含まれる医学の一つなんです。

中医学の「中」の意味

中医学の「中」は中国という意味ではありません。

中国の医学というイメージが強いせいか、中医学の中を「中国の中」だと思っている人は多いです。

でも、中医学の中は中国の中ではありません。

中庸の中なのです。

「中医」の二文字は 『漢書』という古い書物の「芸文志」という篇に最も早く記載されています。

この漢書はその名の通り東漢の時代に書かれたものです。

東漢の時代は西暦25年〜225年です。

一方、中国ができたのはいつでしょう?

- 殷(前16c~前11c)

- 周(西周:前11c~前771、東周:前770~前256)

- 秦(前221~前206)

- 前漢:(前202~後8)

- 後漢:(25~220)◀︎ 漢書に中医の二文字

- 三国時代(220~265)

- 晋(265~420)

- 南北朝(420~581)

- 隋(581~618)

- 唐(618~907)

- 五代・十国時代(907~960)

- 宋(北宋:960~1127、南宋:1127~1279)

- 元(1271~1368)

- 明(1368~1644)

- 清(1644~1912)

- 中華民国(1912~、現台湾)

- 中華人民共和国(1949~) ◀︎ 中国成立

中医という言葉は中国ができる前から存在しています。

中医の中が中国という意味じゃないことは、歴史をみると明らかです。

「二千年後に中国という国ができるから、未来を先取って我々の医学を中医学とよびましょう」

こんなことありえませんよね、笑(中国ならありえるかもと思ってしまう自分もいる‥‥‥)

中医学の中は中庸の中

中医の中は中国を指すのではなく、「中庸」を指します。

中庸は儒教において「四書」の一つであり、またその中心的概念の一つです。

その意味は「極端に偏らず、また過不足なく調和がとれていること」です。

つまり、中医学とは「あらゆるものとの調和をはかる医学」なのです。

調和をとるとはバランスをとるということ。

中医学ではバランスがとれている状態を健康、バランスが崩れる状態を病気とします。

とにもかくにもバランスを重視する医学、それが中医学です。

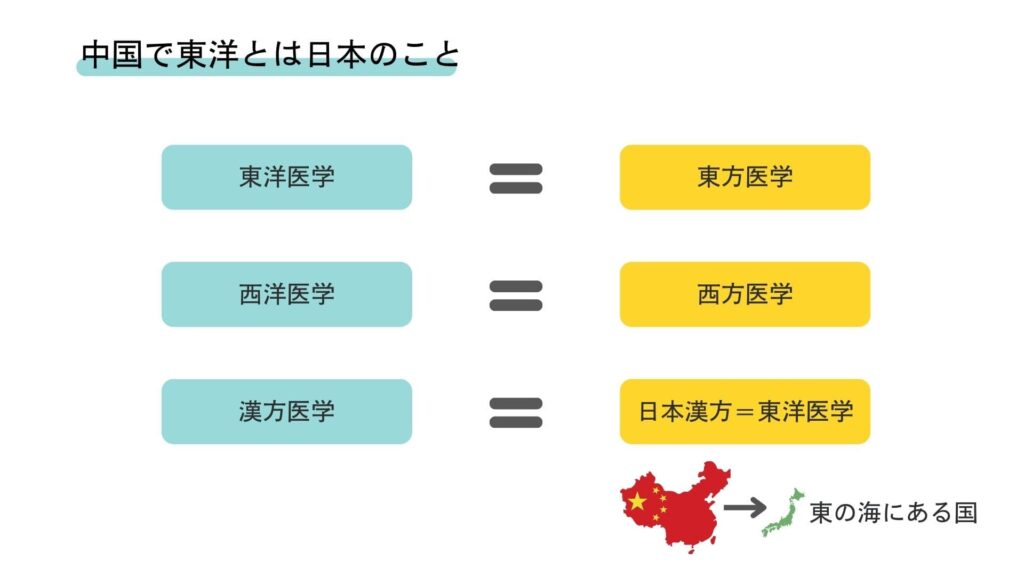

中国では東洋医学とは日本漢方のこと

同じ言葉でも、国によって意味が異なることがあります。

中国では東洋医学は日本の漢方医学を指します。

なぜなら、日本は中国の東の海洋=東洋にある国だからです。

中国ではアジア地域の医学を「東方医学」といい、西洋医学のことは「西方医学」といいます。

ヨーロッパは陸続きで中国の西側にあるので、海を表す「洋」は使いません。

もし中国へ留学した際、「何を学びに来たの?」と聞かれて、「本場の東洋医学を学びに来ました!」と答えると、「わざわざ日本の漢方を中国で学ぶの?」となるので気をつけましょう、笑

東西で違う世界観がそれぞれの医学の基盤となった

ここでは、農耕民族と狩猟民族を用いて東洋と西洋を対比してみます。

東洋医学には特有の世界観や人体観があります。

- 「天人合一説」 = 天と人は一体である

- 「心身一元論」 = 心と身体は一体である

- 「生物全息理論」= 人は自然の一部で、自然と同じ構造をしている

最近になって西洋医学も、心と身体は切っても切れないものという考えになってきましたが、西洋医学ではずっと心と身体は別であるという「心身二元論」が主流でした。

このような東洋と西洋の考え方の違いは、一説には農耕民族と狩猟民族の違いが関係していると言われています。

東洋の思想

東洋では、黄河文明やインダス文明などが大きな川の近くで発展し、農耕民族は川の水を利用して豊かな作物を育てました。

作物の収穫には川の氾濫、雨季、寒冷期、太陽の動きなど自然環境の理解が不可欠です。

こうした自然環境を把握し、作物の生成と災害予防のために、農耕民族は自然の理解に力を入れ、観察と研究を積み重ねてきました。

その中で東洋では、「人と自然は一体である」という思想が生まれ、そこには自然への尊敬が強調されています。

人と自然が一体であるならば、自然の理解が人間の理解にも繋がると考えられ、その思想は東洋医学の形成、発展につながりました。

西洋の思想

対照的に、西洋の狩猟民族は動物の狩猟を行い、その過程で「罪悪感」に対処するために、人間は神の子であるという信念を生み出しました。

この思想は、動物の命を奪う行為を正当化するために使われました。

西洋では「人は神の子である」という信念が主流であり、人間が自然の支配者であるという視点が強調されました。

したがって、東洋と西洋の文化において、自然、や人間と自然の関係に対する理解が異なります。

東洋:自然は「共に生きるもの」

西洋:自然は「支配するもの」

この東西の世界観の違いが、異なる東西医学の基盤を形成することになったとも考えることができます。

※実際は、東洋が農耕民族、西洋が狩猟民族とキレイに分けられるものではありません。あくまで、東洋医学と西洋医学、それぞれが持つ思想の起源の違いを分かりやすくするために、「農耕民族と狩猟民族」という対比構造で説明しただけのイチ仮説です。

しかも、だいぶ東洋医学を贔屓した内容です、笑

コメント