中医学の理論は、春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)から秦漢の時代(紀元前221年〜紀元220年)にかけて形成されました。

なぜこの時代にできたのか?

それは、この時代、中医学理論が形成されるために必要な4つの条件がそろっていたからです。

中医学理論体系の形成に必要な4つの条件

次の4つの条件がそろったから中医学理論ができたのです。

- 社会文化的基礎

- 科学技術的基礎

- 医薬実践的基礎

- 古代哲学の医学への浸透

一つ一つ見ていきましょう。

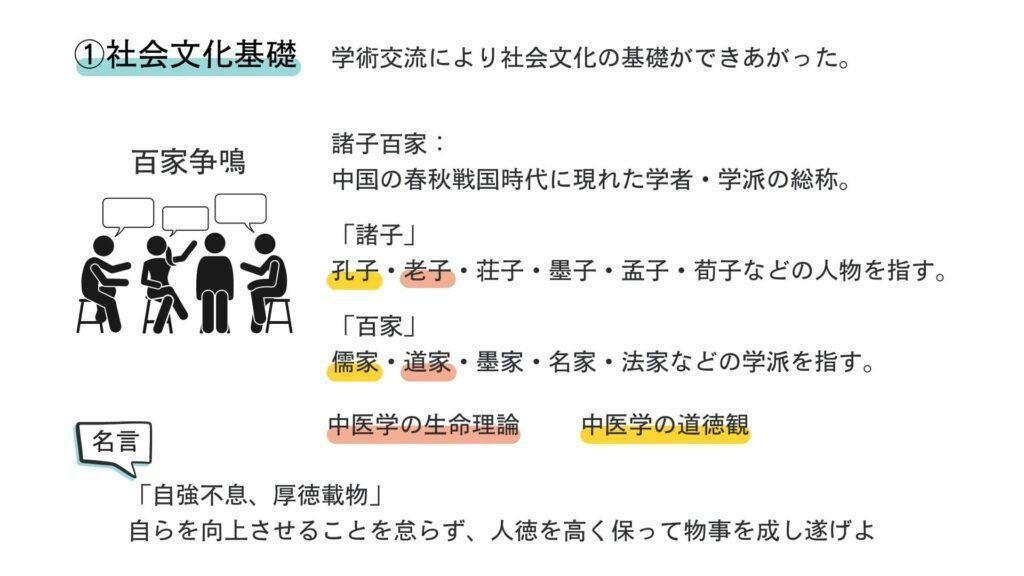

1.社会文化的基礎

社会や文化がなければ、医学の形成や発展はありえません。

戦国時代は社会や文化が大きく変革した時期で、道、儒、陰陽、法、墨、兵などの諸家が生まれました。

諸家は「諸子百家」ともいい、中国の春秋戦国時代に現れた学者・学派の総称です。

“諸子蜂起、百家争鳴”といわれるように、各学派が学術論争や学術交流を続けたことで、国の在り方や人びとの生き方に関する新しい思想が登場しました。

「仁」と「礼」が大事である

法律が最も大事である

人間はなすがままに生きるべきである

現在でいう「ディスカッション」や「ブレインストーミング」、「ディベート」が盛んに行われていたのですね。

その結果、社会や文化が著しく発展しました。

そして、中医学理論を形成する基礎にもなったのです。

その証拠に、中医学理論は多くの諸家の影響を受けていることが見て取れます。

道家の影響

例えば、中医学における世界の根源と人の起源に対する認識は、道家の影響を深く受けています。

道家には、

道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ,三は万物を生じ,万物は陰を負いて陽を抱き、冲気(ちゅうき)を以って和と為す

という思想があります。

簡単にいうと無から有が生まれ、そこから万物が生まれるという考えです。

一方で中医学には、

気が天気と地気となり、天気と地気が交わって人が生まれる。

陰気と陽気が交わって万物が生まれる。万物は陰陽を持って生まれる。

という考えがあります。

どうでしょうか?

道教の思想の影響を受けていることが分かりますよね。

儒家の影響

医者の修身と医徳の形成、つまり「医者とはどうあるべきか」という思想は、

自らを向上させることを怠らず、人徳を高く保って物事を成し遂げよ(自強不息、厚徳載物)

という、儒家の影響を深く受けています。

他にもたくさん影響を受けているところがあります。

中医学を学ぶ中で発見してみるもの、学ぶ楽しさの一つです。

社会の変革や諸子百家の登場によって、社会や文化は大きく発展し、それが中医学理論の形成を促しました。

また、社会文化的基礎は、その他3つの条件の基礎にもなります。

社会文化基礎があって初めて、科学技術の発展や医薬実践ができたからです。

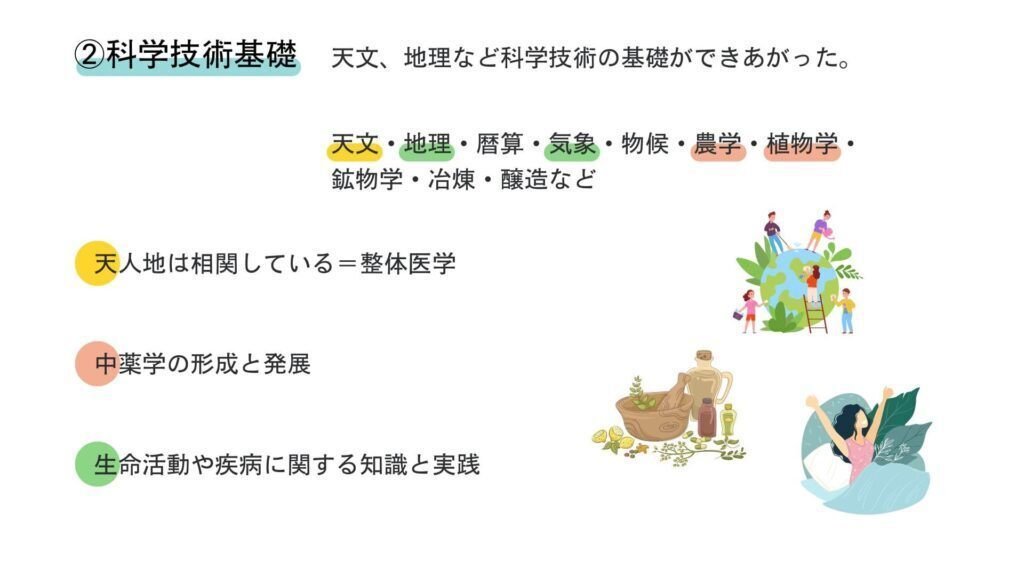

2.科学技術的基礎

中医学理論は自然界の法則を基に成り立っているので、自然に関する学問の発展はとても重要な出来事なのです。

戦国時代は、天文学、地理学、気象学、暦算、季節学、農学、植物学、鉱物学、冶金学、醸造学など、多くの分野で発展がありました。

これらは中医学理論の科学技術的基礎となりました。

天文学の影響

例えば、当時の天文学の宇宙観では、

人々は天を通じて自然と密接に関わり、すべての行ないが時空において調和している

と考えます。

これが、

人と天は一体であり、万物はすべて切り離すことはできない

という自然観を生み、

天と地と人は相関している

という、「天地人相関」を特徴とする整体観念を形成しました。

この、「すべては相関している」とする整体観念は、中医学で最も重要な考え方で、中医学理論の隅々まで浸透しています。

頭痛を足にあるツボで治療したり、肝を整えることで脾胃(消化器系)の不調を改善できるのも、「すべては相関している」という整体観念が可能にしています。

他にも、農学、植物学、鉱物学は中薬学を発展させ、気象学や地理学は「住む地域によって体質や罹りやすい病気が異なる」、「季節や天候によって、生活習慣を変える」といった、中医学における生命活動や疾病理論に組み込まれていきました。

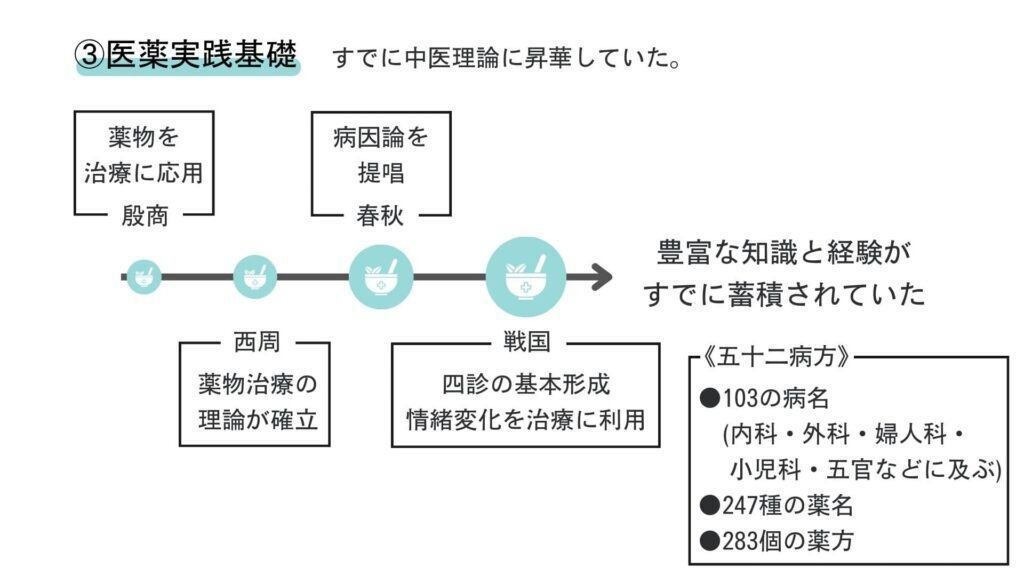

3.医薬実践基礎

医療実践は人類誕生から始まります。

人々は長期にわたる医療実践を通じて豊富な医学知識を蓄積し、それらを中医学理論と融合していきました。

南朝時代(紀元前1600年頃~1046年頃)

春秋時代よりも前、商朝時代にはすでに多くの薬物が存在していました。

(商朝時代とは中国最古の王朝である殷王朝を指します)

代表的なものには苦参、地榆、連翹があり、皮膚疾患の治療に用いられていました。

西周時代(紀元前1050年頃~前770年頃)

西周時代には医家たちが、

四季にはそれぞれ病が発生する。春には頭痛、夏には疥癬、秋には瘧、冬には呼吸器疾患が発生する

というように、発病理論や薬物の治療理論を提唱しました。

春秋時代(紀元前770年頃〜紀元前476年頃)

そして、春秋時代には秦国の医和が「六気致病理論」を提唱しました。

六気とは、「陰、陽、風、雨、晦、明」のことで、これは後の「六淫」による病因理論の先駆けとなりました。

「陰、陽、風、雨、晦、明」は天地間に存在する六つの気(六気)のこと。天候や季節を特徴づける要因である。中医学の六気は「風、暑、湿、燥、寒、火」である。

戦国時代(紀元前475年頃〜紀元前221年頃)

戦国時代には、扁鵲(へんじゃく)などの医師が登場しました。

扁鵲は歴史上初めて正式な伝記が残された医師です。

『史記・扁鵲倉公列伝』には、扁鵲が病気を診断する方法について、「脈を診て、色を見て、声を聞いて、体をみて、病の所在を知る」と記載されています。

この時代、すでに中医学の診察方法である「四診」の基礎が形成されていたことが分かります。

薬物や鍼灸、導引などの治療法以外にも、感情を利用した治療法も登場しました。

たとえば、『呂氏春秋』には、文摯が怒りの感情を用いて齊の威王の憂鬱を治療した記録が残っています。

わざと怒らせて滞った気の流れを改善させました。

前漢(紀元前2世紀頃)の墳墓である長沙馬王堆漢墓から出土した医学文献『五十二病方』には、内科、外科、婦人科、小児科、五官科など幅広い範囲にわたり103の病名、247の薬名と283の処方が記載されています。

これらの事実から、戦国時代の医療水準が既に高いレベルであったことが分かります。

蓄積された医学知識が、この時代に形成された中医学理論にも組み込まれていきます。

余談:『史記・扁鵲倉公列伝』の、扁鵲が病気を診断する方法について

『史記・扁鵲倉公列伝』の、扁鵲が病気を診断する方法について、実際の文章をみてみると、

あなたの医術は、細い管で天を見たり、狭い隙間から中の文様を見たりするようなもの。私の医術は、脈を診たり、体表の色を見たり、体音を聴いたり、体を調べたりするまでもなく、病のありかがわかるのです。

と書かれています。

これだけ読むと、扁鵲は四診を否定しているように感じます。

でも、実際は局所を細かく診る前に、全体を診る大切さを説いているのです。

そのことに関してはコチラの論文がとても参考になります。ぜひ原著を読んでみてください。

実際、扁鵲は「あなたの医術は、細い管で天を見たり、狭い隙間から中の文様を見たりするようなもの。私の医術は、脈を診たり、体表の色を見たり、体音を聴いたり、体を調べたりするまでもなく、病のありかがわかるのです」と言っています。解釈はいろいろありますが、これは、四診を否定しているのではなく「病気を全体的に捉えることから出発していることを強調している」と理解すべきでしょう。彼の治療アプローチは「全体から部分へ」という方向性を持ちますが、これは一般的なアプローチとは逆です。通常、医師は細部の分析を行い、それらを理論や理屈に基づいて組み立て、最終的には病気全体を理解しようとします。しかし、扁鵲はそれとは逆のアプローチを提唱しています。彼の主張は「全体を最初に見据え、その後、必要に応じて各部位の分析を行いつつ、同時に治療を進めるべきだ」というものです。このアプローチは患者の全体的を見据え、治療を行うという強い意志に基づいています。患者が抱える病気全体を最初に考慮し、その後、必要に応じて各部位や詳細な分析を行いつつ、同時に治療を進めます。「全体から部分へ」のアプローチを取ることで、真の治癒に向かうと考えているのではないでしょうか。扁鵲の〈治療世界〉: 太子蘇生説話[角屋明彦]

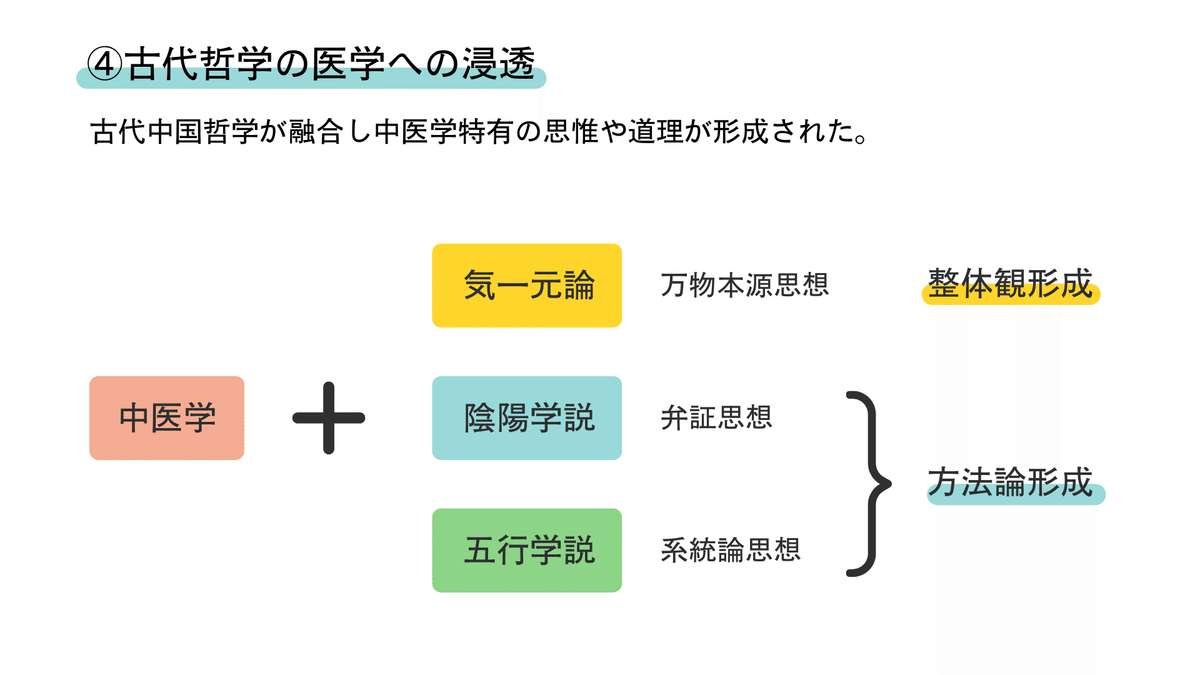

4.古代哲学の医学への浸透

中医学に対する古代哲学の影響は計り知れません。

なかでも気、陰陽、五行学説の影響は大きく、これらの思想は中医学理論に重要な思考方法を提供しました。

例えば、「全ての根源は気である」という考えを「気一元論」といいますが、これは中医学の整体観の基礎を築くための思想的基盤となっています。

また、陰陽学説の弁証法的思考、五行学説のシステム論的思考は、中医学の方法論体系を発展させました。

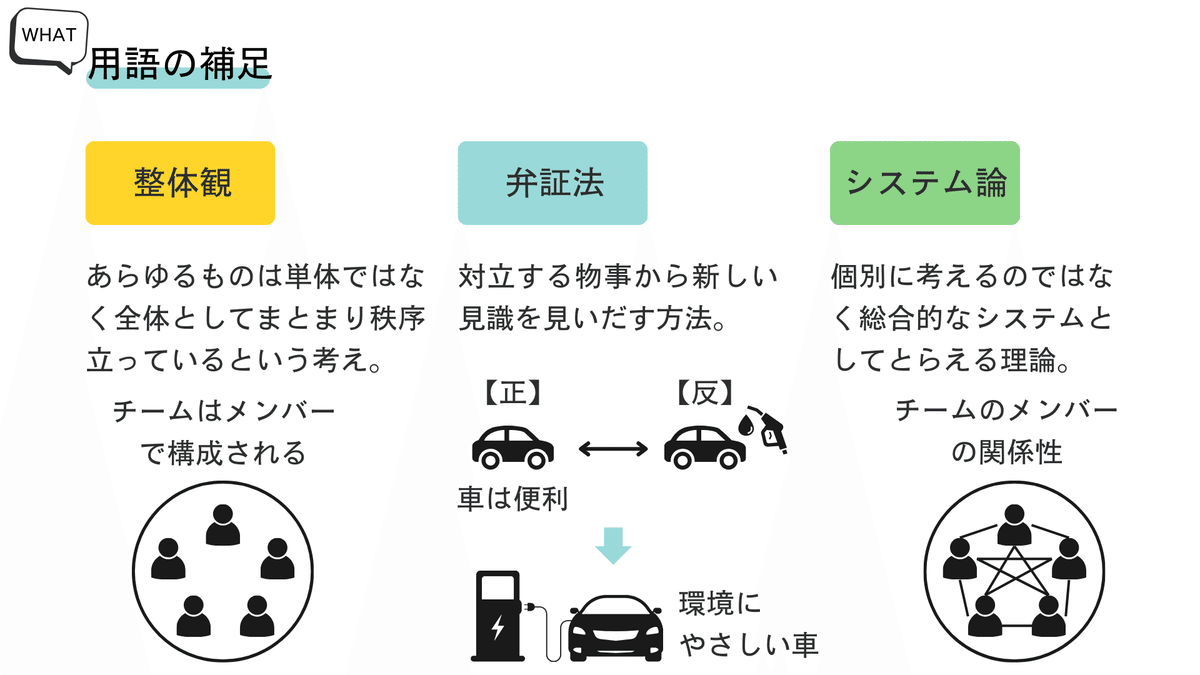

整体観とは

整体観とは「人間は自然界の一部であると同時に、人間の存在もまた自然そのものである。独立して機能することはなく、互いに影響を及ぼし合いながら機能している」という考え方です。

気候が安定していれば、身体の調子も安定します。

気候が不安定だと(暑すぎたり寒すぎると)、身体の調子も崩れやすくなります。

これは、人間も自然そのもので、互いに影響を及ぼし合いながら機能しているからです。

弁証法的思考とは

弁証法的思考とは「対立する物事から新しい見識を見いだす思考法」です。

自動車を例にしましょう。

自動車は便利な乗り物です。

でも、もっと良くするにはどうすればいいでしょうか?

そこで使うのが弁証法的思考です。

「自動車は便利な乗り物」という概念に対立する事柄を考えます。

例えば、「自動車は便利」という正の考えに対し、「環境に悪い」と負の概念を設定します。

そうすることで「環境にやさしい自動車」という一段階進んだ思考ができ、「電気自動車」という環境に優しい自動車の概念が生まれます。

中医学には陰陽という概念があり、互いに対立しています。

すべてのものは陰陽に分けることができます。

物事を陰陽に分けて対立させることで、より高度な見識を見出すことが可能となるのです。

システム論的思考とは

システム論的思考とは「物事を個別に考えるのではなく総合的なシステムとしてとらえる思考法」です。

中医学では「人間とは臓腑や組織が集まり、一つのシステムとして機能している」と考えます。

例えば、「胃が痛い」という患者に対して、「胃だけに問題がある」とは考えません。

「胃に影響を及ぼす他の臓腑に問題が生じたことでシステムが乱れ、その結果胃が痛くなったのではないか」と考えます。

医学に対してこのようにシステム論的思考を用いるのは、人間を個々の臓腑組織が集まった総合的な一つのシステムとしてとらえる中医学の特徴です。※西洋医学は近年ようやく取り入れました。

先ほどの整体観と内容が似ていますが、整体観は「全体が繋がっている」という概念なのに対して、システム理論は「どのように繋がって機能しているか」を説明する方法論です。

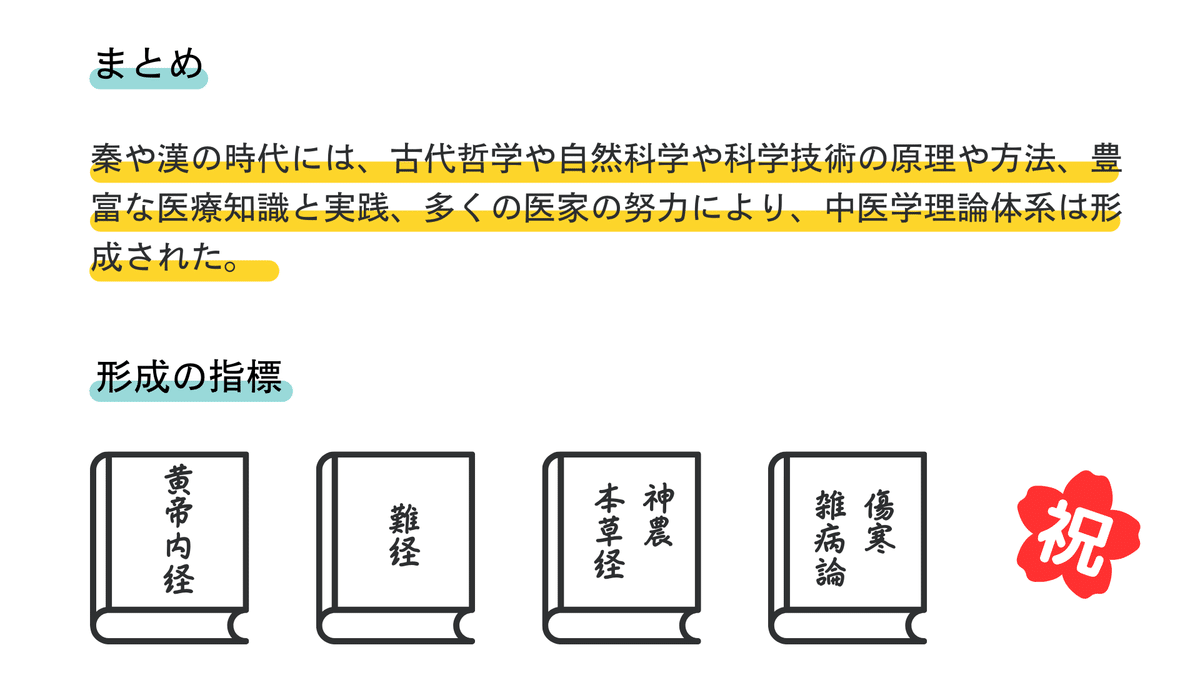

まとめ

春秋戦国時代から秦漢の時代にかけて、社会や文化の発展に伴い、科学技術が発展しました。

そこに、それまで積み重ねられてきた医学知識が融合し、中国古来の哲学が組み込まれ中医学理論は形成されました。

形成された中医学はその後さらなる発展を遂げます。

ところで、この時期に中医学理論が形成されたといえるのは何故でしょうか?

それは、中医学理論が形成されたことを示す「指標となる古典」が誕生したからです。

それが、「四大経典」といわれる、『黄帝内経』『難経』『傷寒雑病論』『神農本草経』の4つの医学経典です。

用語

原文と現代語訳

《道德经》“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”

道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ,三は万物を生じ,万物は陰を負いて陽を抱き、冲気を以って和と為す。

“自強不息、厚徳載物”

自らを向上させることを怠らず、人徳を高く保って物事を成し遂げよ。

《史記・扁鵲倉公列伝》“切脈,望色,聴声,写形,言病之所在”

脈を診て、色を見て、声を聞いて、体をみて、病の所在を知る。

《周礼·天官》“四時皆有癘疾,春時有痟首疾,夏時有痒疥疾,秋時有瘧寒疾,冬時有嗽上気疾”

四季にはそれぞれ病が発生する。春には頭痛、夏には疥癬、秋には瘧、冬には呼吸器疾患が発生する。

コメント