前回の記事では、「陰陽対立」について学びました。

押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 陰陽は対立し、互いに制約しています

- 制約の中で、動的な平衡を保っています

- 陰陽の異常は、「過多」と「不足」しかありません

陰陽対立を学んでみて、中医学がとてもシンプルに感じられたのではないでしょうか。

今回は、陰陽の法則の3つ目、「陰陽互根」を学んでいきます。

この法則は、高齢者を診るときに非常に役立つ、大切な考え方です。

日本はすでに超高齢社会に突入しています。鍼灸師としても、高齢者の身体を診る機会は今後ますます増えていくでしょう。

そのとき、適切な治療ができるように——。

本記事で、「陰陽互根」の理解をしっかりと深めていきましょう。

陰陽互根

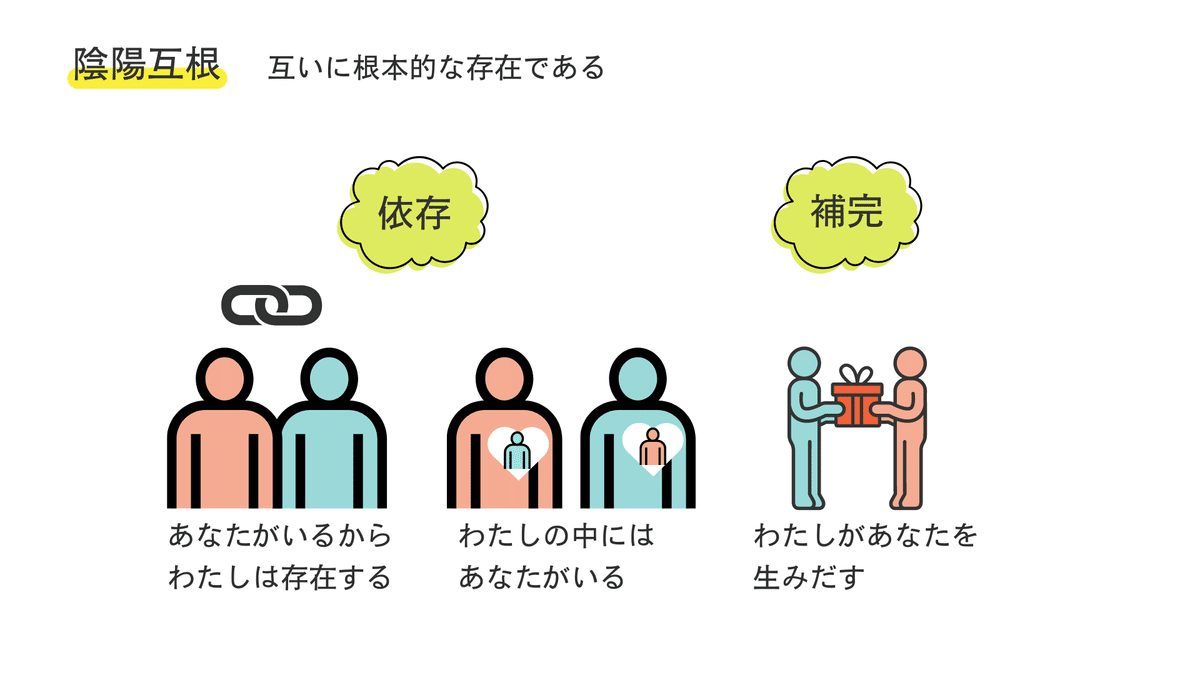

陰陽互根とは、「対立する陰と陽が、互いに補完し、相互に依存する関係」にあることを指します。

この法則では、陰と陽が互いに切り離せない、根本的な存在であるという前提に立っています。つまり、陰陽は互いを必要とする、不可分の関係なのです。

では、どのように不可分なのか、具体的に見ていきましょう。

陰陽互根の理解には、大きく2つの要素があります。

1. 陰陽互蔵

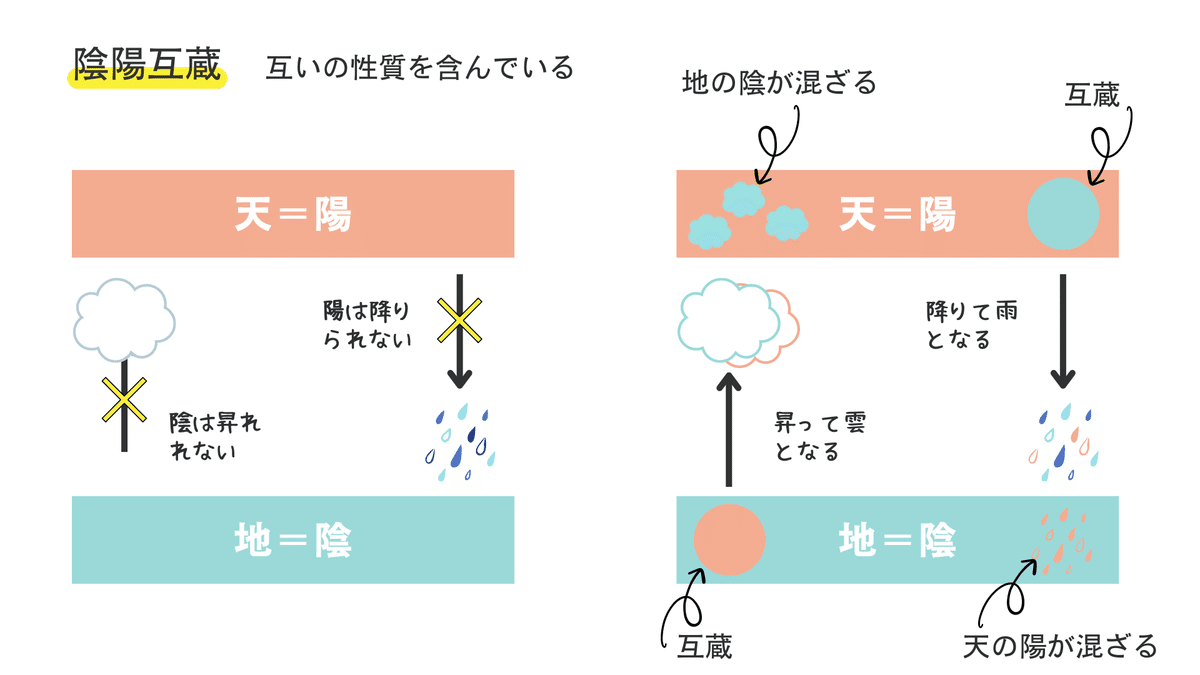

「陰陽互蔵」とは、対立する陰と陽のそれぞれが、互いの要素を内包しているという考え方です。

つまり、陰の中には陽があり、陽の中には陰があるということです。

すべての事物や現象には、自分とは異なる性質を併せ持つ要素が含まれています。陽的なものの中には陰の成分が、陰的なものの中には陽の成分が存在しているのです。

天地における水の循環

たとえば、天地の場合、天は「陽」、地は「陰」とされます。『地気上為雲,天気下為雨(地気は上昇して雲となり、天気は下降して雨となる)』とあるように、天は地気が上昇して形成されます。

ここで、仮に地気が純粋な「陰」だけで構成されているとしたら、どうなるでしょうか。陰の性質は「下降」なので、本来であれば上昇できません。上昇するには「陽」の性質が必要になります。

つまり、地気(=陰)はその中に「陽」の性質を含んでいるからこそ、上昇して雲となり、最終的に天の一部を構成することができるのです。したがって、天の中には地気=陰が含まれていると言えるのです。

一方、地は天気が下降して形成されます。もし天気が純粋な「陽」だけで構成されていた場合はどうでしょうか。陽の性質は「上昇」であり、下降することはできません。下降には「陰」の性質が必要です。

つまり、天気(=陽)はその中に「陰」の性質を含んでいるからこそ、下降して雨となり、地を潤すことができるのです。雨はそのまま地面へと降り注ぎ、地を構成する一部となります。したがって、地の中には天気=陽が含まれているということになります。

このことは、『類経・運気類』の中にも、「天本陽也,然陽中有陰;地本陰也,然陰中有陽,此陰陽互蔵之道。」(天は本来陽であるが、その中に陰を含んでいる。地は本来陰であるが、その中に陽を含んでいる。これが陰陽互蔵の道である)

と明確に記されています。

このように、天地は互いに相手の性質を含み合っていることで交わり、水の循環も絶えず行われているのです。

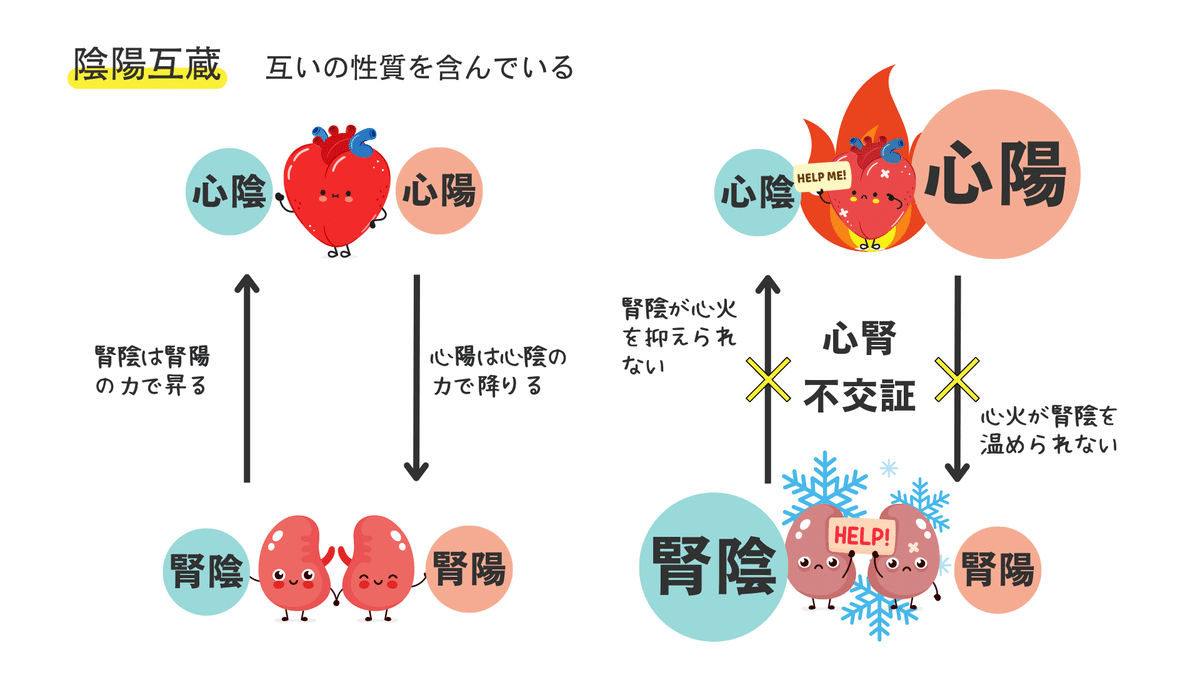

人体における天地の交わり

人体においても、天地の関係に類似した構造が見られます。

たとえば、心は身体の上部に位置し、五行では「火」に属します。これに対して、腎は下部に位置し、「水」に属します。

心の火(=心火、陽)は、腎に向かって下降し、腎の陽気を温めます。これにより、腎の水(=腎陰)が過剰に冷えるのを防ぎます。

一方で、腎の水(=腎陰)は心に向かって上昇し、心の陰気を潤します。これによって、心の火(=心火、陽)が過剰に上昇するのを抑えます。

このようにして、上にある心火と、下にある腎水が互いに交流しあうことで、水と火の調和が保たれているのです。

『馮氏錦囊秘録・雑証大小合参』には、次のように記されています。

「水火互藏其根,故心能下交,腎能上摄。」

(水と火は互いにその根を含んでいる。そのため、心は下降して腎と交わり、腎は上昇して心を潤すことができる)

このような陰陽の循環と交流がスムーズに行われていることが、健康維持の鍵となります。

しかし、このバランスが崩れてしまうと、「心腎不交証」と呼ばれる病態が生じます。

たとえば、下半身――特に足が冷えているのに、上半身――特に頭や顔がほてっているような、「上熱下寒」という状態が見られる場合です。

これは、心火は下降せず、腎水は上昇していない状態です。

すなわち、陰陽の交流が断たれた結果といえるのです。

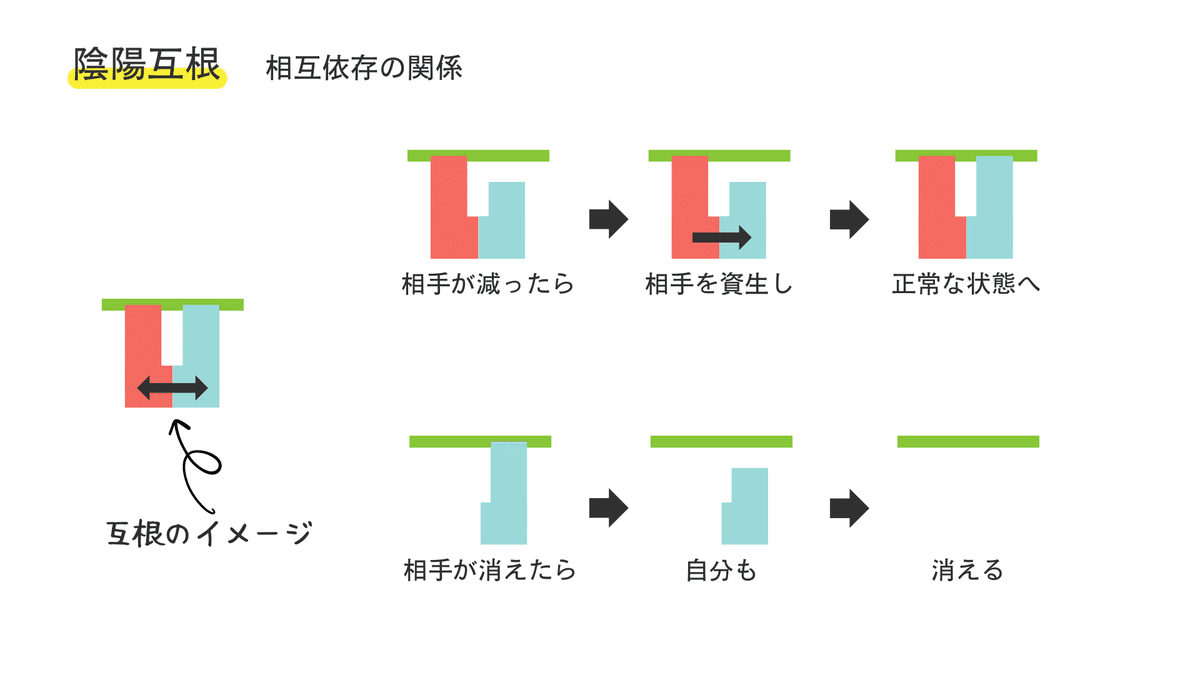

陰陽互根とは、陰と陽が互いに依存し、存在を支え合っている関係を意味します。

陽は陰にとっての根であり、陰は陽にとっての根です。つまり、陰と陽はどちらが欠けても成立しない、相互依存の関係にあるのです。

ここでの「互根」は「依存」を意味し、「互用」は「促進・助長・資生(=自分が相手の資源となって、その存在を助け、生かす)」という意味を持っています。したがって、陰と陽は、互いに成長を促し合い、支え合いながら存在しているといえます。

『素問・陰陽応象大論』には、次のように記されています。

「陰在内,陽之守也;陽在外,陰之使也。」

(陰は内にあって陽を守り、陽は外にあって陰を働かせる)

このように、陰は陽を安定させる土台となり、陽は陰を動かす力となるのです。

具体的に言えば、陰精は体内にあって、身体の内側を支える静的な物質であり、陽気は体外や表面にあって、身体の活動や防衛を担う動的なエネルギーです。

陰精が存在することで陽気は安定して働くことができ、陽気があることで陰精は生成・代謝されて機能を発揮できます。まさに陰陽は表裏一体であり、どちらも欠かすことができません。

陰と陽の調和が保たれていれば、臓腑や経絡の機能は正常に働き、気血の流れも順調となり、形(肉体)・神(精神)・気(エネルギー)・血(栄養)のバランスが取れた、健やかな状態を保つことができるのです。

いろいろな助け合い

陰と陽は、お互いを助け合うことで、自分自身も正常に機能することができます。

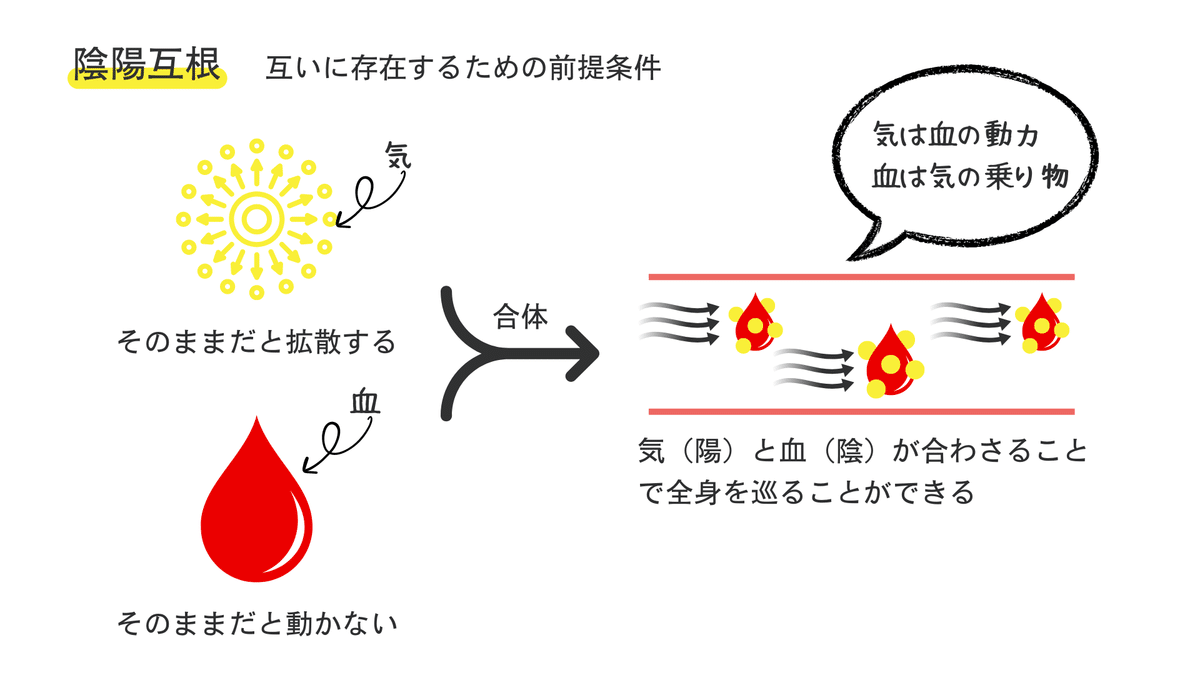

たとえば、「気」と「血」の関係がその代表的な例です。

中医学では、気は陽に属し、血は陰に属します。

気は、そのままだと温められた空気のように、勢いよく体外へと拡散してしまいます。一方で、血は液体であるため、自分自身で能動的に動くことはできません。

そこで、この二つは互いを補い合うことで正常に働いています。

気は、血に付着することで、拡散せずに体内を巡ることができます。血は、気の推動作用(流れを推進する力)を得ることで、全身を循環することが可能になるのです。

このように、気と血は協力し合うことで、それぞれの働きを発揮しているのです。

陰陽互蔵・互根の意義とは、陰と陽が常に一体であり、互いの存在を前提として成り立っていることを意味します。

陰と陽は、どちらか一方だけでは存在できません。分離することなく共に在ることで、初めて万物は正常な形で存在し、生命活動も健やかに保たれるのです。

20℃は暑いのでしょうか?それとも寒いのでしょうか?

もし、この世界の気温が常に20℃だったとしたら、そこには「暑い」も「寒い」も存在しません。ところが、もしそこに0℃という基準が現れたとしたら、20℃はその瞬間に「暑い」と認識され、0℃は「寒い」と感じられるようになります。

つまり、比較する相手が存在して初めて、自分が何者であるかが分かるということです。

季節でたとえるなら、春や夏は「陽」に属し、秋や冬は「陰」に属します。春夏だけがあって秋冬がなければ、それはもはや春夏ではなく、秋冬もまた春夏があって初めて存在することができます。

寒さがあるからこそ、暖かさを感じることができる。暖かさがあるからこそ、寒さが際立つのです。陰と陽は、互いの存在によって成り立つ関係なのです。

陰は陽がなければ存在できず、陽も陰がなければ成立しません。陰陽は不可分の関係であり、互いに根ざし合っているのです。

こうした陰陽互蔵・互根の関係が、何らかの要因によって崩れると、人は病気になります。

たとえば、陰または陽のどちらかが虚すれば、《素問・四気調神大論》に記されているように、「無陰則陽無以生,無陽則陰無以化(陰がなければ陽は生まれず、陽がなければ陰は変化できない)」という状態になります。

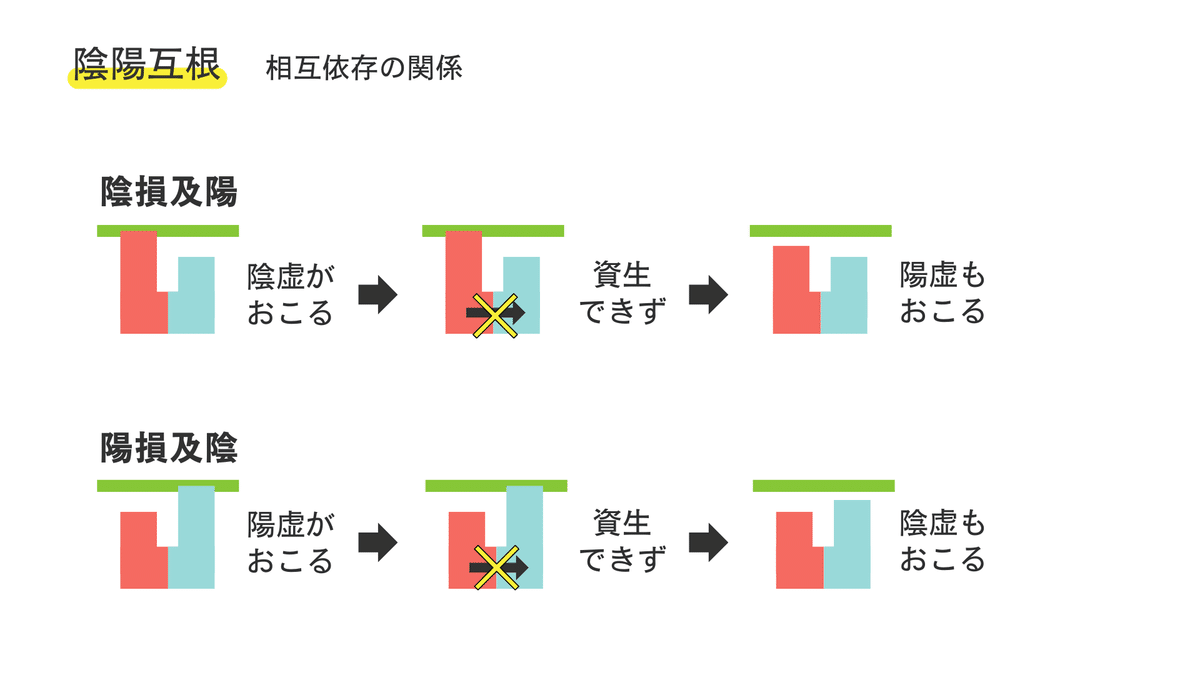

それが長く続くと、互いを支え合う力が弱まり、「陰が損なわれて陽も損なわれる(陰損及陽)」あるいは「陽が損なわれて陰も傷つく(陽損及陰)」という病的変化が起こります。

さらに進行すれば、陰と陽が分離し、互いに依存できなくなります。つまり、「陰はあるが陽がない、あるいは陽はあるが陰がない」といった状態です。

それが「孤陰不生,独陽不長(陰だけでは生まれず、陽だけでは成長しない)」という言葉の意味であり、「陰陽が離れれば、精気が尽きてしまう(陰陽離決,精気乃竭)」という結末につながります。

すなわち、陰陽の調和が失われたとき、生命活動はその終わりを迎えるのです。

身体が衰えると互いを助けることができない

ある程度健康な状態であれば、たとえ陰や陽のどちらかが一時的に減少しても、互いに助け合いながら不足を補い、正常な状態へと戻すことができます。

ところが、高齢者や体力が著しく低下している状態では、陰陽が本来持っている「互いを助け合う力」が弱まり、自分が減るだけでなく、相手の力も引き下げてしまうという現象が起こることがあります。

たとえば、陰が減少した際、その影響が陽にまで及び、陽気も同時に損なわれてしまうことがあります。これを「陰損及陽:陰の損傷が陽に及ぶ」と言います。

このように、陰と陽のどちらも不足した状態を中医学では「陰陽両虚証」と呼びます。

逆の場合も同様です。

陽が減少することで、陰の保持や生成がうまくいかず、陰も次第に失われていく。この現象は「陽損及陰:陽の損傷が陰に及ぶ」と表現されます。やはり診断としては「陰陽両虚証」に該当します。

これは、陰陽互根という関係が失調し、互いに助け合う力を失った状態です。

特に、高齢者ではこうした陰陽両虚の証が多くみられ、治療にあたっては陰陽の両方を慎重に補う必要があります。

同じ弁証でも治療が異なる!?

ここからは、治療法について少しお話しします。

治療法は、中医学の応用科目で学ぶ内容なので、今の段階でしっかり理解できなくてもまったく問題ありません。「やり方に違いがあるんだな」くらいに、気軽に受け止めていただければ大丈夫です。

中医学では、通常、同じ弁証(証の診断)であれば、基本的には同じ治療法を適用できます。

ところが、「陰陽両虚証」に関しては少し違います。

なぜなら、「陽が先に減ったのか(陽虚が先か)」「陰が先に減ったのか(陰虚が先か)」によって、治療の進め方が少し異なるからです。

「陰も陽も両方足りないなら、両方補えばいいんじゃないの?」と思うかもしれません。

その通りです。両方を補うのは間違いではありません。

ただし、「補い方」が違うのです。

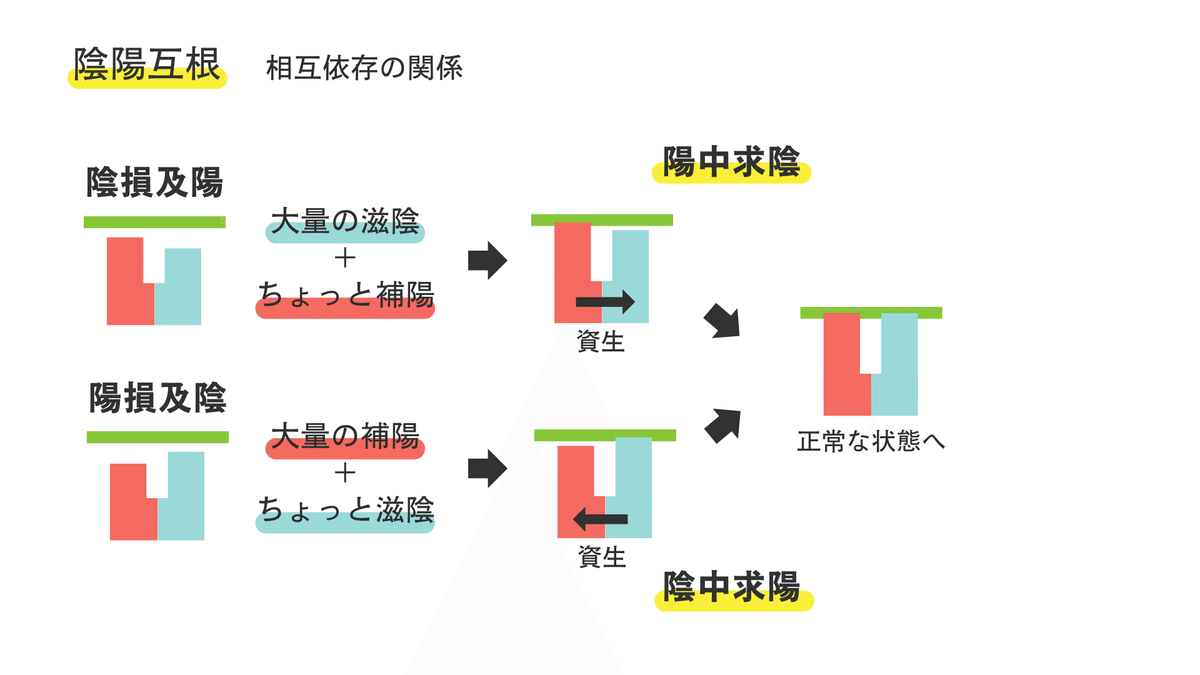

陰陽互根が失調しているために生じた陰陽両虚証であれば、その互根の関係性を活用するような形で治療を行う必要があります。

つまり、ただ単に陰と陽を別々に補うのではなく、「どちらを先に補うのか」「どちらを助けることで相手も引き上げるか」という戦略が大切になるのです。

陰が先に減った場合

陰が先に減り、その後に陽も減ったタイプの陰陽両虚証では、「大量の滋陰」と「補陽」を組み合わせた治療を行います。

あえて補陽も加えることで、陰陽互根の関係を活用し、著しく減少した陰を効率よく補うのです。

互根が働けば、陽が陰を生み出してくれます。そのため、単に陰だけを補うよりも、より多くの陰を補うことが可能になります。

このように、陽の中に陰を求めていくことを「陽中求陰」と呼びます。

この「陽中求陰」という考え方が、陰が先に減ったタイプの陰陽両虚証に対する治療のポイントです。

ちなみに、「陽中求陰」の代表的な経穴は腎兪穴です。

陽が先に減った場合

陽が先に減り、その後に陰も減ったタイプの陰陽両虚証では、「大量の補陽」と「滋陰」を組み合わせた治療を行います。

あえて滋陰も加えることで、陰陽互根の関係を活用し、著しく減少した陽を効率よく補うのです。

互根が働けば、陰が陽を生み出してくれます。そのため、単に陽だけを補うよりも、より多くの陽を補うことができるのです。

このように、陰の中に陽を求めていくことを「陰中求陽」と呼びます。

この「陰中求陽」という考え方が、陽が先に減ったタイプの陰陽両虚証に対する治療のポイントです。

ちなみに、「陰中求陽」の代表的な経穴は関元穴です。

陰陽互根と夫婦関係

陰陽互根の関係も、これまで学んできた他の陰陽の法則と同じように、人間関係──特に夫婦関係にたとえると、とても理解しやすくなります。

妻がいるからこそ、夫は元気に生きていける。

そして、夫がいるからこそ、妻も元気に生きていける。

まさに、互いの存在が支え合いの土台となっており、それぞれが相手を生かし、助け合っているのです。これはまさしく、陰陽互根ならぬ「夫婦互根」と言えるでしょう。

*余談ですが、「夫が先立つと妻の余命が延びる」という研究報告もあります……が、今回はその点については触れないでおきましょう(笑)

「そんな理想的な夫婦ばかりじゃない!」というツッコミは、ここではご遠慮いただければ幸いです。

陰陽両虚証と老老介護、そしてレスパイトケア

陰陽両虚証は、高齢者によく見られる病証の一つです。

先ほどお伝えした治療のポイントは、臨床に携わる方であれば、ぜひ押さえておきたい重要な内容です。

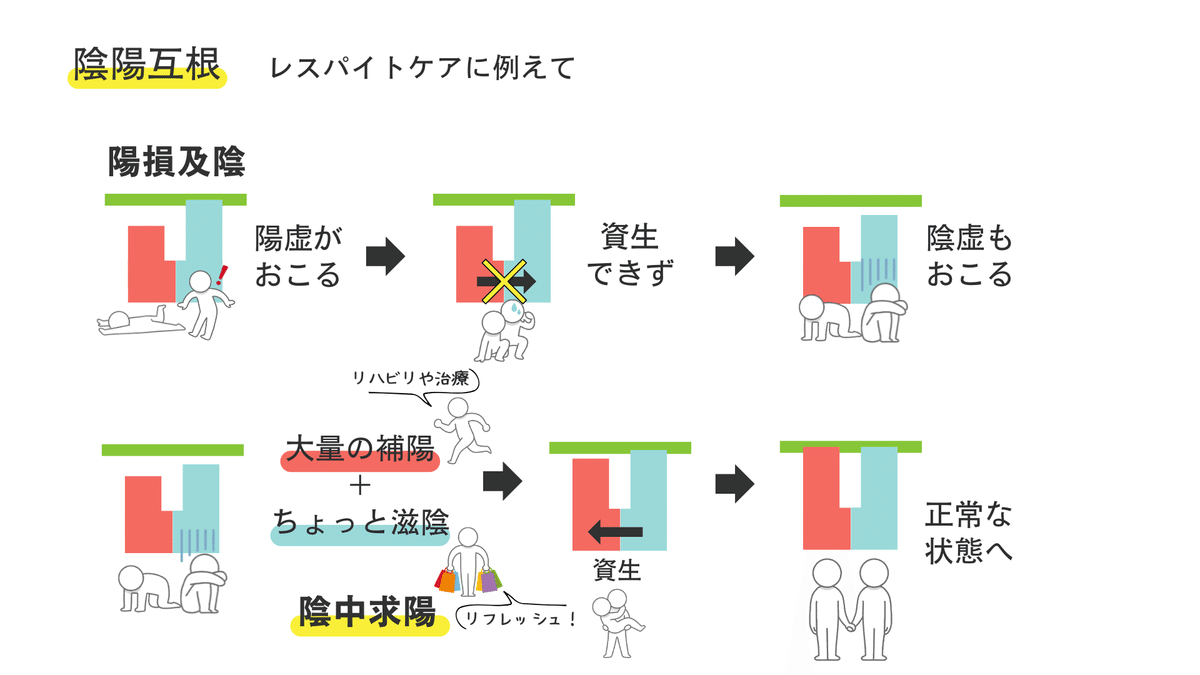

さて、この陰陽両虚証を、私は老老介護にたとえて考えることがあります。

(私は何かといろいろなものをたとえるのが好きです)

老老介護と陰陽両虚

たとえば、高齢の夫(=陽)が体力を失い、介護が必要になったとします。これが「陽虚」です。

その夫を支えるのは、高齢の妻(=陰)です。つまり、妻もすでに体力が低下している可能性が高く、これは「老老介護」にあたります。

最初は妻が夫を助けていたとしても、介護が長引けば、妻自身も疲弊してしまい、ついには倒れてしまうかもしれません。

これがまさに「陰損及陽」「陽損及陰」によって生じる陰陽両虚証の状態です。

つまり、夫婦どちらも弱ってしまい、共倒れになってしまうのです。

治療のイメージ──陰中求陽とレスパイトケア

陽が先に減少した陰陽両虚証の場合、治療のポイントは「陰中求陽」でした。

具体的には、「大量の補陽」+「滋陰」を行うことが推奨されます。

これを先ほどの夫婦に当てはめてみましょう。

- 夫へのリハビリや介護サービス → 「大量の補陽」

- 妻へのレスパイトケア → 「滋陰」

このように、夫婦の両方に適切なサポートが提供されることで、妻の心身にもゆとりが生まれ、再び前向きに夫の介護に向き合えるようになります。

その結果、夫の回復も促される可能性が高まり、まさに「陰中求陽」の状態が整っていくのです。

現場での実例から

実際に、私がかつて勤めていたリハビリ施設でも、こうした場面に何度も出会いました。

あるご夫婦の例では、夫がリハビリを受けている2時間のあいだ、奥さんが鍼灸治療を受けて身体をケアしたり、喫茶でゆっくり過ごすことで心身ともにリフレッシュしていました。

その結果、奥さんはより前向きな気持ちで旦那さんのリハビリに付き添い、夫婦ともに良い循環を生み出すことができていたのです。

このとき私は、鍼灸師という仕事が患者だけでなく、そのご家族のケアにも寄り添える素晴らしい職業だと、あらためて実感しました。

おわりに

少し話がそれてしまいましたが、「陰陽両虚証」や「陰中求陽・陽中求陰」といった理論を学ぶときには、こうした老老介護やレスパイトケアをイメージしてみると、理解がぐっと深まるかもしれません。

今回は、陰陽の法則の3つ目、「陰陽互根」について学びました。

ポイントは次の3つです。

- 陰陽は互いの性質を含み合うことで、交わり、正常に機能している。

- 陰陽は、どちらか一方だけでは存在できない、相互に依存する関係にある。

- 陰陽は互いを助け合って資生しますが、どちらかが弱まると、相手にも影響が及び、ともに衰えてしまうことがある。

陰陽互根の理解は、高齢者の診療や、長期的な体力低下の治療において非常に重要な視点となります。

次回は、陰陽の法則の4つ目、「陰陽消長」について学んでいきます。

ここでは、陰陽が時間の経過や状況によって変化し続けること──つまり、「バランスは常に動いている」という考え方を見ていきます。

コメント