前回の記事では、「陰陽互根」について学びました。

ポイントは次の3つです。

- 陰陽は、互いの性質を含み合うことで交わり、機能しています。

- 陰陽は、相互に依存する関係をもっています。

- 陰陽は互いに資生しますが、共に弱まることもあります。

陰陽は、常に相手の存在を前提として成り立ち、お互いを助けながらバランスを保っています。このような関係性を理解することは、診断や治療の基盤を築く上で非常に重要です。

陰陽消長

陰陽消長とは、「陰と陽が静止して変化しないのではなく、常に互いに増減を繰り返している」という状態を指します。

ここでいう「消」とは減少・弱化を意味し、「長」とは増加・拡大を意味します。

古代の哲学では、陰と陽は常に動いており、絶え間なく変化していると考えられてきました。

ひとつの事物において、陰と陽の量や比率は常に一定ではなく、増えたり減ったりを繰り返しています。

中医学では陰陽のバランスを重視しますが、その比率が常に50:50というわけではありません。

たとえば、49:51になったり、51:49になったりと、バランスはわずかに揺らいでいるのです。

陰と陽の増減は、ある一定の範囲や時間、空間の中で起こり、動的なバランス(動的平衡)を保ちながら変化しています。

このような陰陽の消長によって、自然界や人体は相対的で安定した状態を維持することができるのです。

陰陽消長では、陰と陽の「量」が変化していく過程、すなわち「量的変化」によって、進退・増減・盛衰などが生じます。

陰陽の消長には、次の4つのパターンがあります。

陰陽消長の4パターン

以下の4つが代表的な変化形式です。

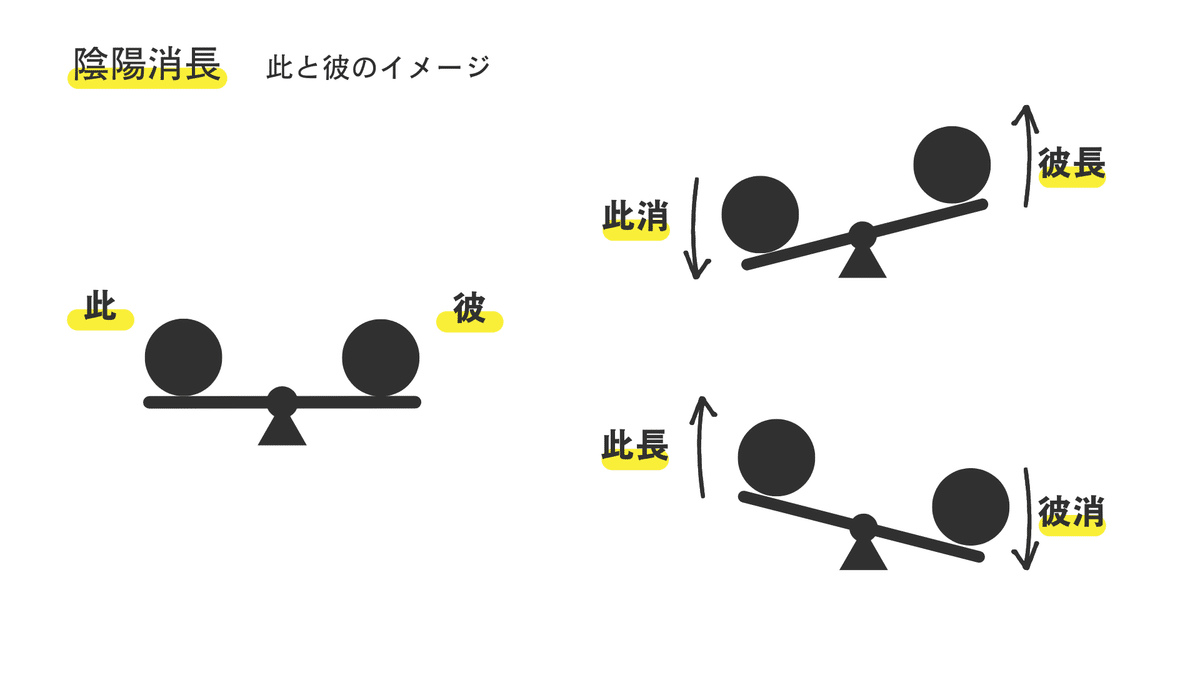

- 此長彼消(これが増えて、あれが減る)

- 此消彼長(これが減って、あれが増える)

- 此長彼長(これが増えて、あれも増える)

- 此消彼消(これが減って、あれも減る)

ここでの「此(これ)」と「彼(あれ)」は、それぞれ陰と陽のどちらかを表しています。

たとえば「此=陰」「彼=陽」と置き換えて考えると、以下のような意味になります。

- 此長彼消: 陰が増えて、陽が減る

- 此消彼長: 陰が減って、陽が増える

- 此長彼長: 陰が増えて、陽も増える

- 此消彼消: 陰が減って、陽も減る

これらの変化は、自然界の季節の移り変わりや、人体の成長・老化・病理的変化など、さまざまな場面に当てはめて考えることができます。

それでは、次にそれぞれのパターンを具体的に見ていきましょう。

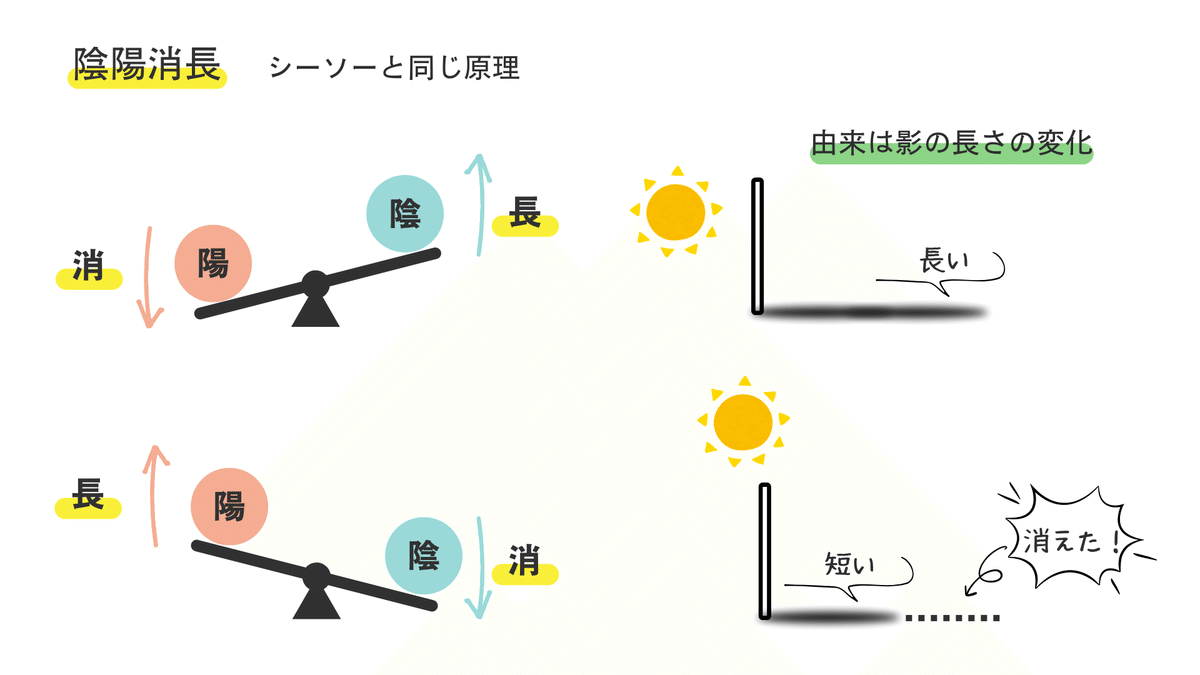

余談:消長の由来

「消」は減ること、「長」は増えることを意味します。

ではなぜ、「増減」ではなく「消長」という表現が使われるのでしょうか?

この言葉の由来は、「影の長さ」にあるとされています。

昔の人々は、日時計の影の長さを観察していました。

太陽が最も高い位置にある正午ごろには、影は最も短くなります。

反対に、朝方や夕方には、影が長く伸びていきます。

このように、影が長くなったり(=長)、短くなったり(=消)する変化の様子が、「消長」という言葉の元になったのです。

古代の哲学者たちは、この影の変化から陰陽の動きも観察し、

「陰が増えれば陽が減る(陰長陽消)」

「陽が増えれば陰が減る(陽長陰消)」

という現象に気づきました。

こうして、自然界の変化を「陰陽の消長」として捉える思想が生まれたのです。

陰と陽が相互に増減する関係

陰と陽は、常に静止しているのではなく、絶えず増えたり減ったりしています。

このような陰陽の相互的な増減関係には、大きく分けて2つの形式があります。

1. 此長彼消(これが増え、あれが減る)

これは、陰または陽の一方が増加すると、もう一方が減少する関係を指します。

具体的には以下の2パターンがあります。

- 陽長陰消:陽が増えることで陰が減っていく

- 陰長陽消:陰が増えることで陽が減っていく

2. 此消彼長(これが減り、あれが増える)

こちらは、陰または陽の一方が減少することで、もう一方が増加する関係です。

具体的には以下の2パターンがあります。

- 陽消陰長:陽が減ることで陰が増えていく

- 陰消陽長:陰が減ることで陽が増えていく

このような陰陽の相反する動きは、「陰陽対立・相互制約」という基本法則によって生じています。

たとえば、陰が増加すれば陽を制約する力が強まり、結果として陽は減少します。

逆に、陰が減れば制約の力が弱まり、陽は増加していきます。

陽についても同じです。陽が増えれば陰を制約して減少させ、陽が減れば制約が緩み、陰が増えていくのです。

つまり、陰陽の増減は、互いに制約し合うという対立関係の中で起こっているのです。

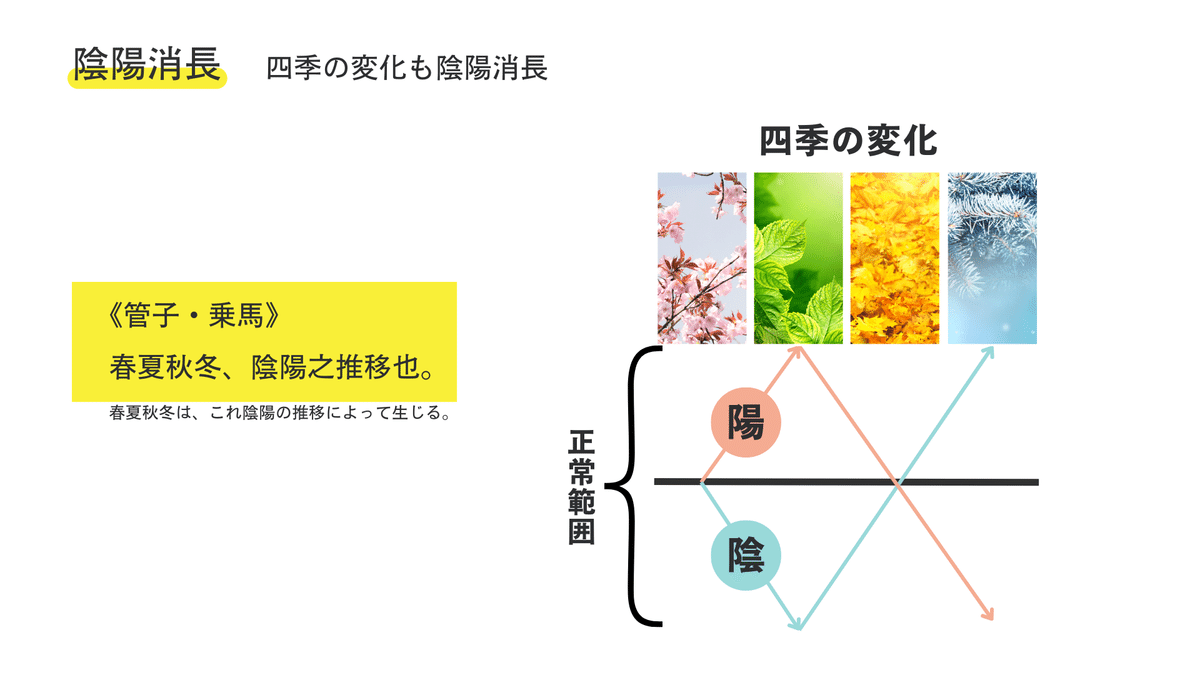

四季の変化と陰陽消長

自然界における四季の気候変化や昼夜の移り変わりは、陰陽の消長を最もよく表している現象です。

たとえば、一年の気候の流れを見ると、冬の寒さから春の暖かさ、そして夏の暑さへと移り変わっていきます。

これは、寒冷から徐々に温熱へと向かう「陽長陰消」のプロセスを示しています。

反対に、夏の暑さがやわらぎ、秋の涼しさ、そして冬の寒さへと進んでいく流れは「陰長陽消(いんちょうようしょう)」の過程です。

このように、四季の循環や寒暖の変化は、陰と陽が一定の範囲内で増減を繰り返す、陰陽消長の動きそのものといえます。

中医学では、このような自然界の変化を「リズム運動」と呼ぶことがあります。

もし「陰陽のリズム」という言葉が出てきたら、それは「陰陽消長」のことを指していると考えてよいでしょう。

陰陽消長におけるもう一つのキーワード「平衡」

陰陽消長を理解するうえで、もう一つ重要なキーワードがあります。

それが「平衡」です。

平衡とは、「陰と陽のバランスが正常な範囲内で保たれている状態」を意味します。

たとえば、四季の変化において陰陽のバランスが極端に偏ってしまうと、「暑すぎる夏」や「寒すぎる冬」といった異常気象が起こることになります。

つまり、陰と陽はただ単に増減すればよいというわけではなく、「正常な範囲内で、バランスよく繰り返されること」が重要なのです。

これが、陰陽消長における「平衡」という概念の大切な意味なのです。

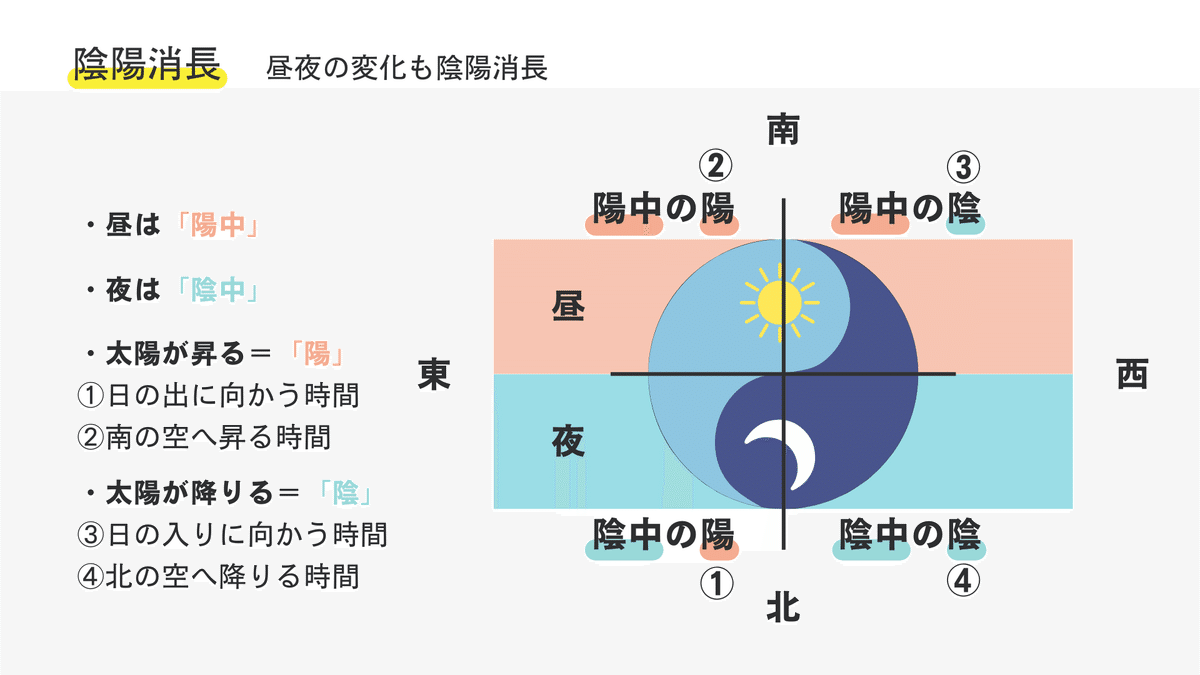

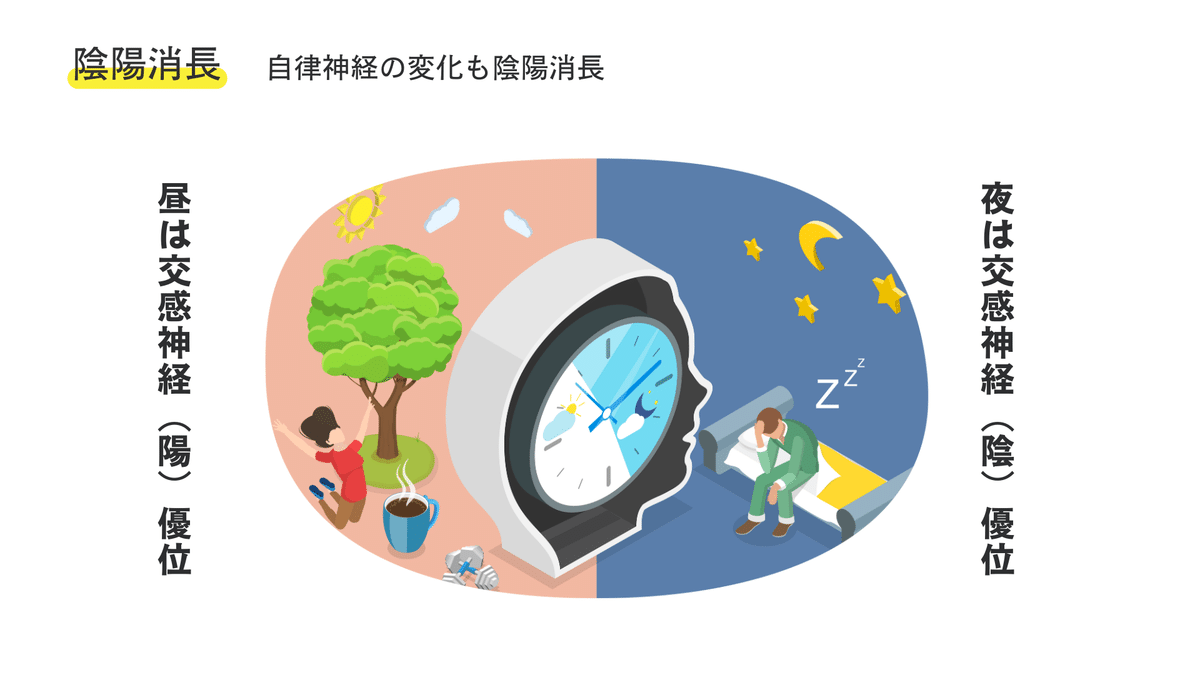

昼夜の変化と自律神経と陰陽消長

昼と夜の変化も、陰陽の消長によって生じています。

たとえば、昼の12時から夜の12時までの変化を見てみましょう。

昼の12時を過ぎると、太陽は徐々に傾きはじめ、夕方になります。そして、完全に日が沈むと夜となり、夜は次第に深まっていきます。

この過程は、陽が減少し、陰が増加する「陰長陽消」の変化と捉えることができます。

では、その続きも見ていきましょう。

深夜0時を過ぎると、今度は夜明けに向かって、少しずつ空が明るくなっていきます。明け方には太陽が顔を出し、昼には最も高く昇ります。

これは、陰が減り、陽が増えていく「陽長陰消」の変化です。

このように、一日の中で起こる昼と夜の移り変わりも、陰と陽が絶えず増減し、バランスを取り合っている「陰陽消長」の働きによってもたらされているのです。

自律神経も陰陽消長

私たちの身体には、交感神経と副交感神経という2種類の自律神経があります。

交感神経は、「闘争と逃走の神経」とも呼ばれ、緊張や危機に直面したときに活発になります。身体を興奮させ、活動的にする働きを持つため、「陽」に属すると考えられています。

一方、副交感神経は、リラックスを担当する神経です。休息中や穏やかに過ごしているときに働くことから、「陰」に属するとされます。

日中は活動の時間帯ですので、交感神経(陽)が優位に働きます。そして、夜になると身体は休息モードに入り、副交感神経(陰)が優位になっていきます。これはまさに**「陰長陽消」**のプロセスです。

反対に、夜から朝へと移る時間帯では、身体が目覚め、交感神経(陽)が再び優位になっていきます。これは「陽長陰消」の変化にあたります。

しかし、夜遅くまでスマートフォンを使ったり、寝る直前まで強い光を浴びていると、本来は陰が優位になるはずの時間帯に、交感神経(陽)が活発になってしまいます。

このような陰陽消長のリズムが乱れると、

- 朝起きられない

- 日中に眠気が襲う

- やる気が出ない

といった不調が起こりやすくなります。

思い当たる方も多いのではないでしょうか?

現代の生活は、陰陽の自然な消長リズムを乱しやすいものです。だからこそ、自然のリズムを意識した生活を送ることの大切さを、今一度見直してみる必要があるかもしれません。

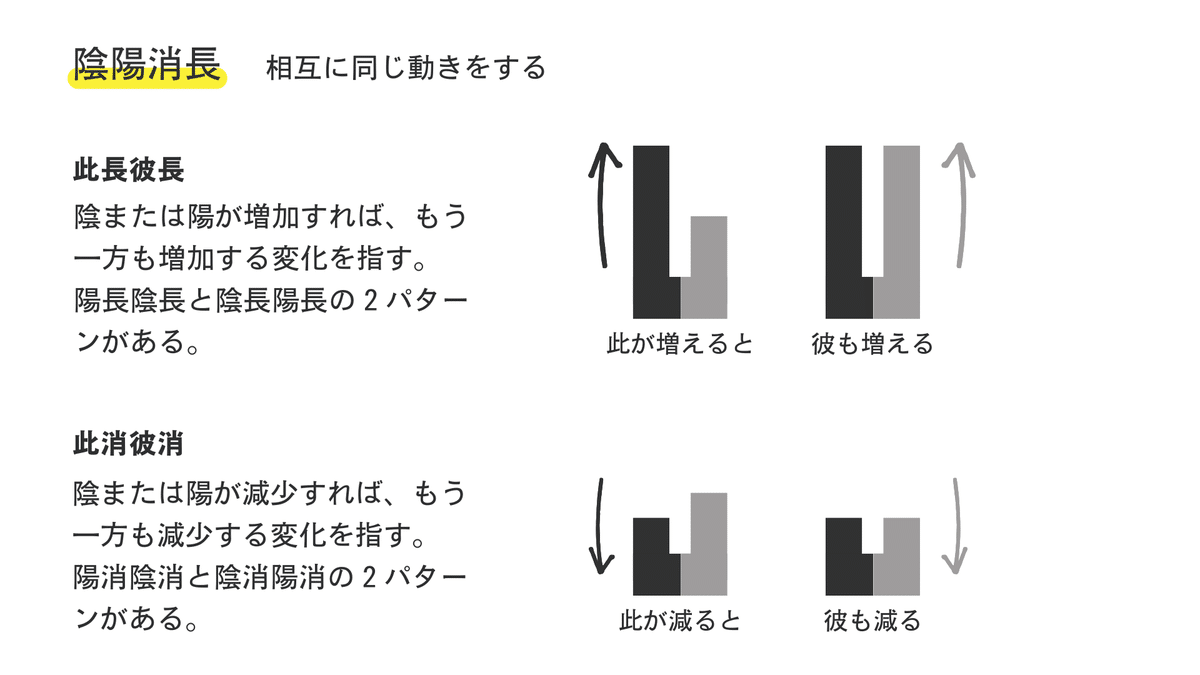

陰陽が同時に増減する場合

陰と陽が同時に増加、あるいは同時に減少する形式には、以下の2つがあります。

- 此長彼長(しちょうひちょう)

- 此消彼消(ししょうひしょう)

此長彼長(これが増えて、あれも増える)

この変化は、陰または陽のどちらかが増加すると、もう一方も同時に増加することを指します。

例えば、

- 陽長陰長(陽が増えて、陰も増える)

- 陰長陽長(陰が増えて、陽も増える)

といったパターンがあります。

此消彼消(これが減って、あれも減る)

一方で、どちらかが減少すると、もう一方も一緒に減ってしまう場合もあります。

例えば、

- 陽消陰消(陽が減って、陰も減る)

- 陰消陽消(陰が減って、陽も減る)

といった変化です。

このような陰陽の同時の増減は、陰と陽が**互いの働きを助けたり、生み出し合う関係性(=陰陽互根)によって生じます。

つまり、陽(または陰)が増えれば、その働きによって陰(または陽)も生み出され、共に増加します。

反対に、陰(または陽)が減ると、相手を生み出す力も弱まるため、陽(または陰)も減少することがあるのです。

特にこのような「共に減少する」パターンは、高齢者や虚弱体質の方に多く見られます。

このように、「此長彼長」や「此消彼消」は、陰陽の互根関係によって生じる、共に増える・共に減るという陰陽の消長の一形態なのです。

四季の気候における此長彼長(此消彼消)

「此長彼長」や「此消彼消」の形式は、四季の気候変化にも見ることができます。

たとえば、春から夏にかけては、気温がどんどん上昇していきます。これは、陽が増えていく=陽長の状態です。

そして、それに伴って降水量も増加していきます。これは、陰が増えていく=陰長にあたります。

つまり、陽長陰長という「此長彼長」のパターンです。

一方で、秋から冬にかけては、気温が徐々に下がっていきます。これは、陽が減っていく=陽消の状態です。

それに伴い、降水量も減少していきます。これは、陰が減っていく=陰消にあたります。

この場合は、陽消陰消という「此消彼消」のパターンです。

このように、気温と降水量という「陽」と「陰」が、同時に増減する気候の変化は、まさに陰陽の「互根」関係と「消長」の動きを反映しているといえるでしょう。

人体における此長彼長(此消彼消)

続いて、人体における「此長彼長」「此消彼消」の例を見ていきましょう。

たとえば、飲食物の摂取が不足すると、体内の気が不足します。

これは、水穀の精(陰)が足りなくなることで、気(陽)を生み出すことができなくなるためです。

つまり、陰が減ることで陽も減るという「陰消陽消」の状態になります。

反対に、ご飯をしっかり食べることで、水穀の精(陰)が十分に補われます。

そうすると、そこから生成される気(陽)も増えて、気力が充実してきます。

この場合は、陰が増えて陽も増えるという「陰長陽長」の状態です。

このように、人体でも陰陽が互いに支え合いながら同時に増減する関係(互根)があることがわかります。

食事はその典型的な例といえるでしょう。

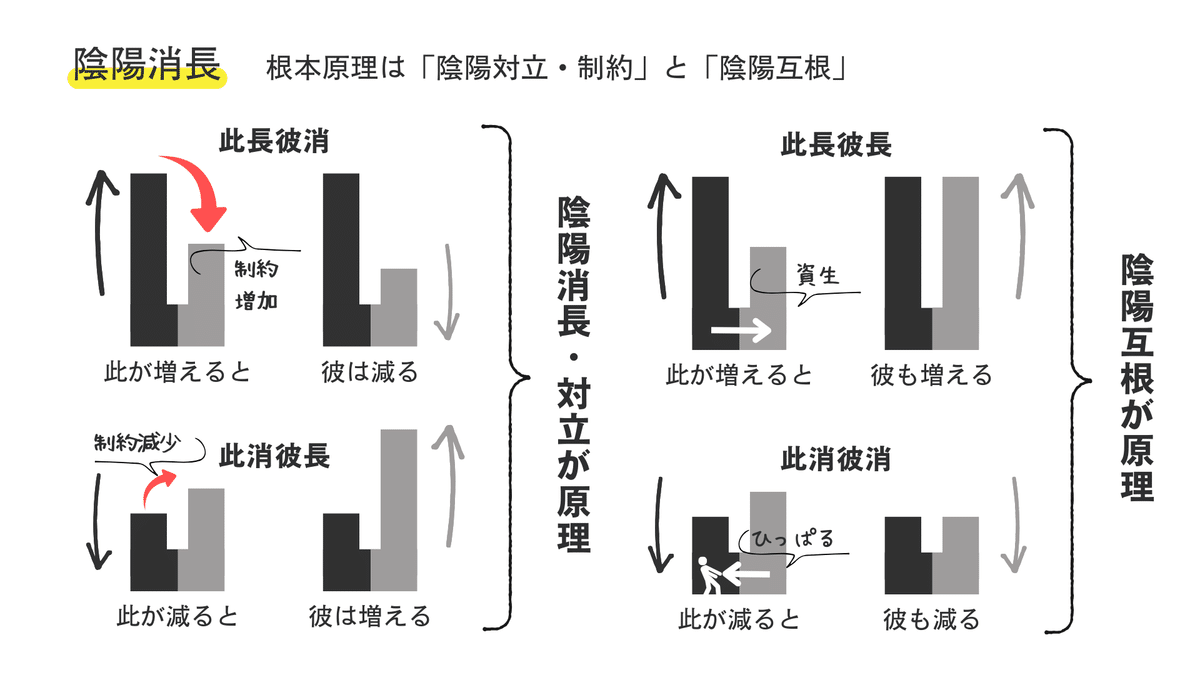

消長平衡の根本原理は「陰陽対立・制約」と「陰陽互根」

陰陽消長の根本原理は、「陰陽対立・制約」と「陰陽互根」の2つの法則にあります。

まず、陰と陽が対立し、互いに制約し合うことによって、「一方が増えればもう一方が減る」といった相反する消長の動きが生まれます。

これが「此長彼消」「此消彼長」の変化につながります。

一方で、陰と陽が互いに支え合い、生み出し合う関係にあることで、両者が同時に増えたり、同時に減ったりするような動きが起こります。

これが「此長彼長」「此消彼消」の変化につながります。

このように、2つの陰陽法則(対立・制約と互根・互用)を基盤として、陰陽消長の法則は成り立っているのです。

そして、その結果として、「陰陽の動的平衡」が保たれています。

自然界における寒さ・暑さ・温かさ・涼しさの移り変わりも、人体における気・血・陰・陽の変化も、常に「減っても減りすぎず、増えても増えすぎない」という一定の範囲内で揺らぎながら、絶えず消長を繰り返しています。

こうして保たれる陰陽のバランス、すなわち動的平衡こそが、「健康な状態」であるといえるのです。

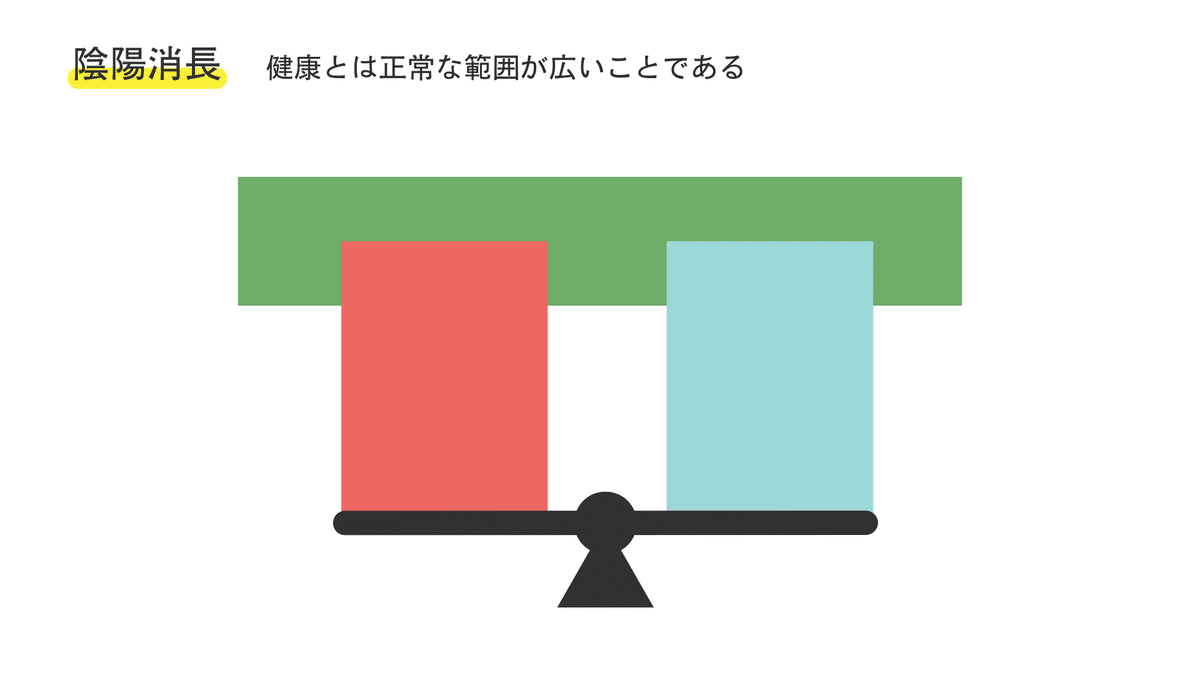

健康と陰陽消長

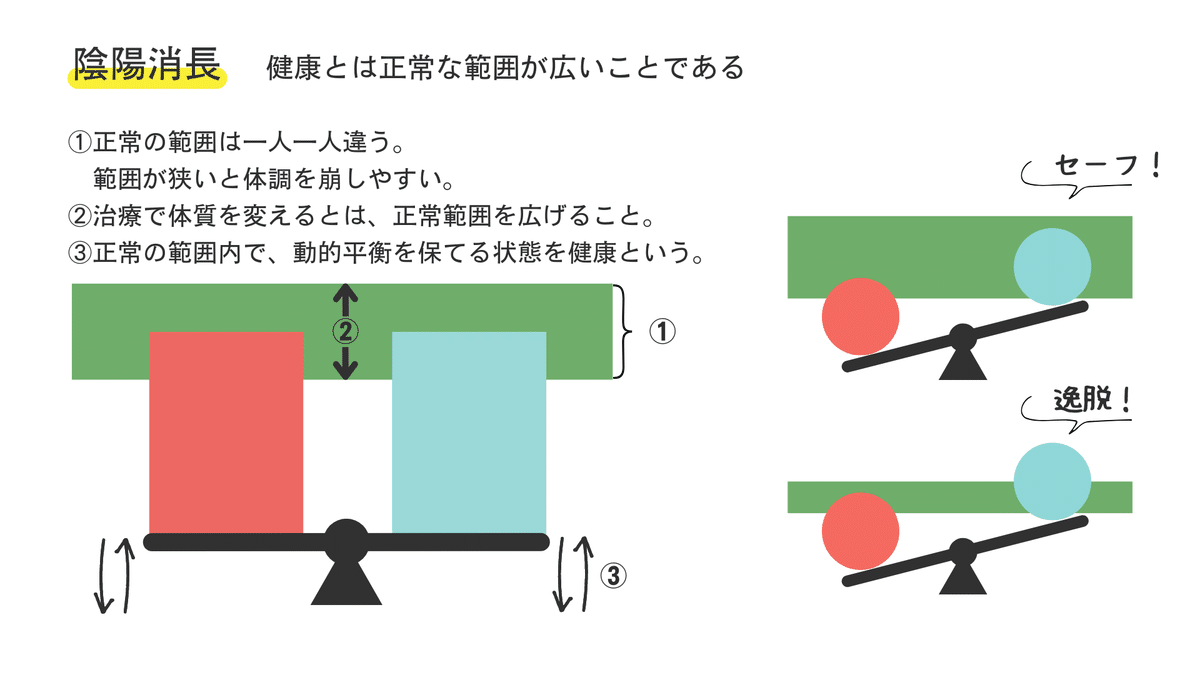

上の図をご覧ください。

緑色の四角は「正常な範囲」を表しています。

青と赤は、それぞれ「陰」と「陽」を示しています。

健康な状態とは、陰陽のバランス(動的平衡)が、この緑色の範囲内で保たれている状態のことです。

そして、この緑色の範囲から外れてしまうと、人は病気になってしまいます。

では、ここで一つ質問です。

病気になりやすい人には、どのような特徴があるのでしょうか?

季節の変わり目になると、決まって風邪をひく人がいます。

一方で、同じ環境でもまったく風邪をひかない人もいます。

猛暑の中で夏バテになる人もいれば、平然としている人もいます。

この違いは、いったいどこから生まれるのでしょうか?

答えは、「正常の範囲」の違いにあります。

緑色で示した正常範囲は、一人ひとり異なります。

広い人もいれば、狭い人もいます。

たとえば、人体にストレス(風・寒・湿・暑などの邪気)が加わると、陰陽のバランスは大きく揺れ動きます。

このとき、正常の範囲が狭い人は、陰陽のバランスがすぐに正常範囲を超えてしまうため、体調を崩しやすいのです。

反対に、身体が丈夫な人は、正常範囲が広く、陰陽のバランスが少々崩れても、その範囲内に収まるため、体調を崩しにくいのです。

この「正常の範囲」は、生まれつき狭い人(体質)もいれば、生活習慣や過労などにより、後天的に狭くなってしまった人もいます。

「鍼灸や漢方薬で体調を崩しにくくなった」と感じる方が多くいらっしゃいますが、これは治療によって正常の範囲が広がったからと考えられます。

つまり、養生においても、治療においても、「正常の範囲をいかに広げられるか」こそが、健康を保つカギとなるのです。

治療家の皆さんには、患者さんの陰陽バランスを整えるだけでなく、正常の範囲そのものを広げられる技術と知恵を、ぜひ身につけていただきたいと思います。

消長平衡と病気のメカニズム(病機)

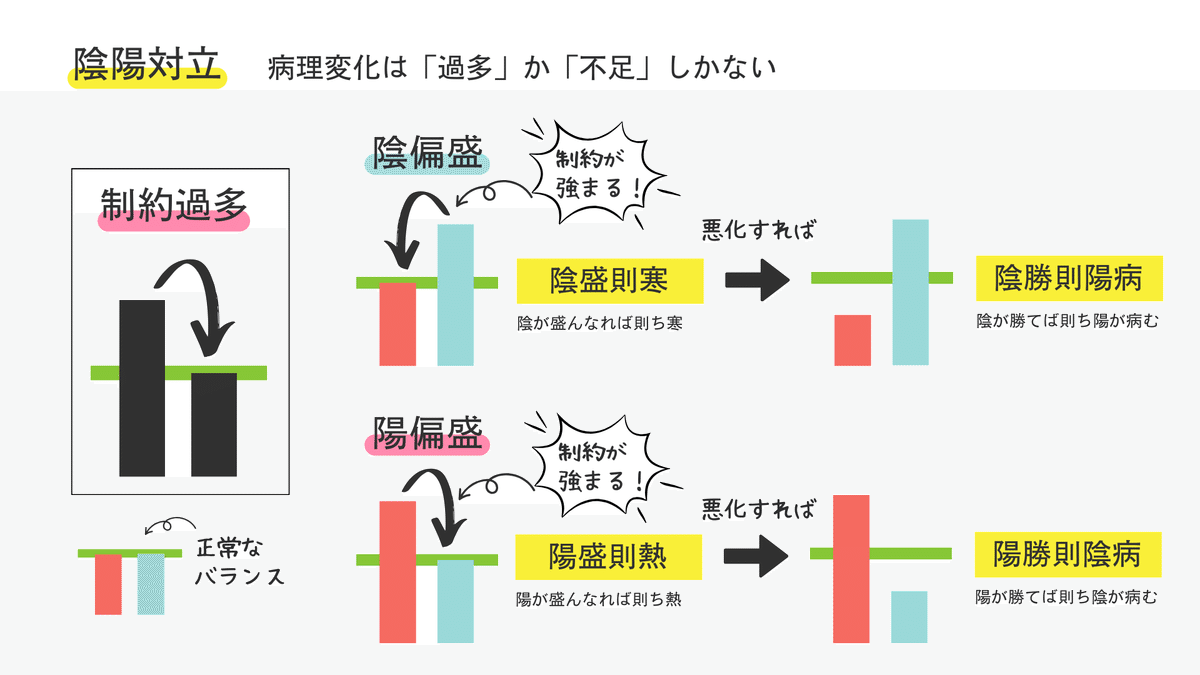

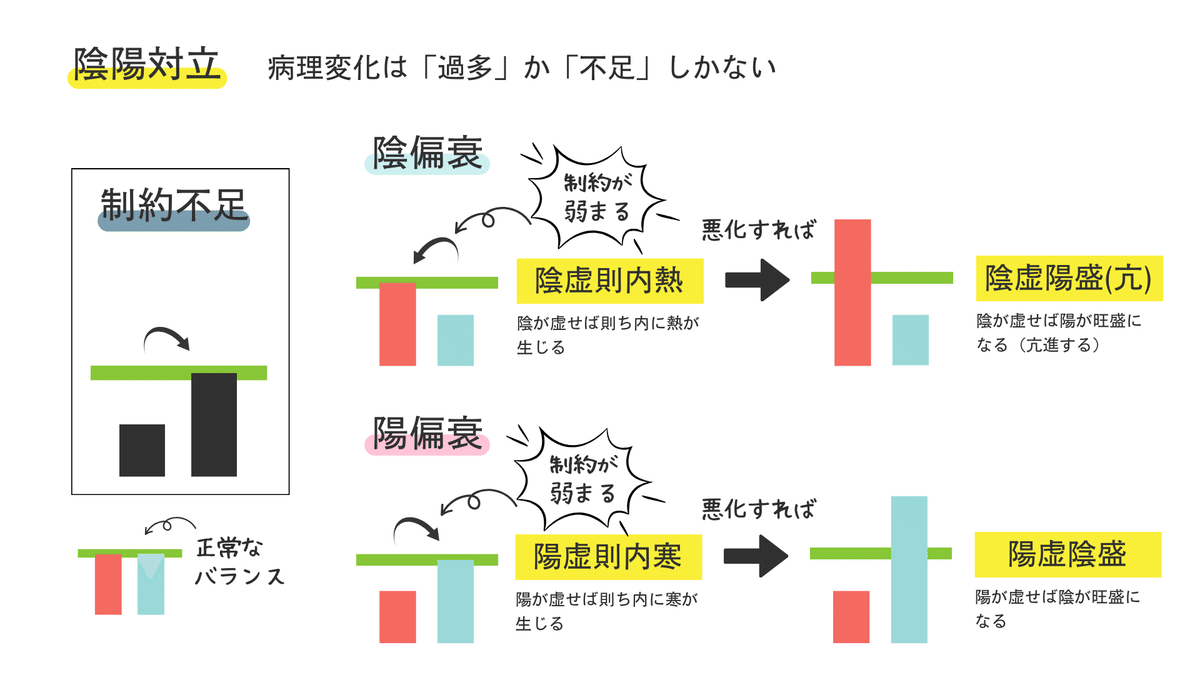

陰陽消長のバランスが何らかの原因で乱れると、異常な状態が生じます。陰陽の増減が過度になったり不足したりすると、動的平衡が崩れ、自然界では異常気象が、人体では病変が発生します。

たとえば、陰陽の対立・制約関係が乱れた場合には、「陽勝則陰病」「陰勝則陽病」、「陽虚陰盛」「陰虚陽亢」といった病理が見られます。これは、陰陽の増減の不均衡、すなわち「此長彼消」または「此消彼長」によって生じます。

一方、「精気両虚」や「気血両虚」のように、陰陽の両方が減少する状態は、陰陽互根の関係性の異常からくるものであり、「此消彼消」に該当します。

それでは、それぞれのタイプの病機を見直していきましょう。

此長彼消の病気のメカニズム(病機)

「此長彼消」とは、一方(陰または陽)が増加しすぎた結果、もう一方を損なってしまう変化を指します。

この形式には、次の2つのパターンがあります。

陰長陽消

陰の増加が過度になると、その勢いによって陽を制約・抑圧し、結果として陽が傷ついてしまいます。

この状態は 「陰勝則陽病」 と呼ばれます。

- 例: 湿気が強すぎる環境で冷えが進み、陽気が損なわれ、手足が冷える、下痢になるなどの症状が現れます。

- 治療方針: 陰を抑えて(瀉陰)、陽を補う(補陽)ことが重要です。

陽長陰消

陽の増加が過度になると、その強い熱や興奮により、陰液が消耗し、陰が傷ついてしまいます。

この状態は 「陽勝則陰病」 と呼ばれます。

- 例: 怒りやストレスなどで陽気が高ぶりすぎ、のぼせや不眠、口の渇き、微熱など、陰液の不足による症状が出る場合があります。

- 治療方針: 陽を抑えて(瀉陽)、陰を補う(滋陰)ことが基本となります。

此消彼長の病気のメカニズム(病機)

「此消彼長」とは、一方(陰または陽)が減少することで、もう一方が相対的に増加するという変化のパターンです。

この形式には、以下の2つのパターンがあります。

陰消陽長

陰が減少しすぎると、陰が陽を制約できなくなり、結果として陽が過度に高ぶってしまいます。

この状態は 「陰虚陽亢」 と呼ばれます。

- 例: 更年期のほてり、のぼせ、不眠、口の渇き、微熱などが代表的な症状です。

体内の陰液が不足し、陽が抑えきれず暴れてしまう状態です。 - 治療方針: 「陰を補い(滋陰)、陽を抑える(瀉陽)」ことが基本となります。

陽消陰長

陽が減少しすぎると、陽が陰を制約できなくなり、結果として陰が過剰になってしまいます。

この状態は 「陽虚陰盛」 と呼ばれます。

- 例: 冷え、むくみ、倦怠感、下痢、脈が遅いなどの症状が見られます。

身体を温め動かす陽気が不足することで、陰の性質(寒・湿など)が盛んになる状態です。 - 治療方針: 「陽を補い(補陽)、陰を抑える(瀉陰)」ことが基本となります。

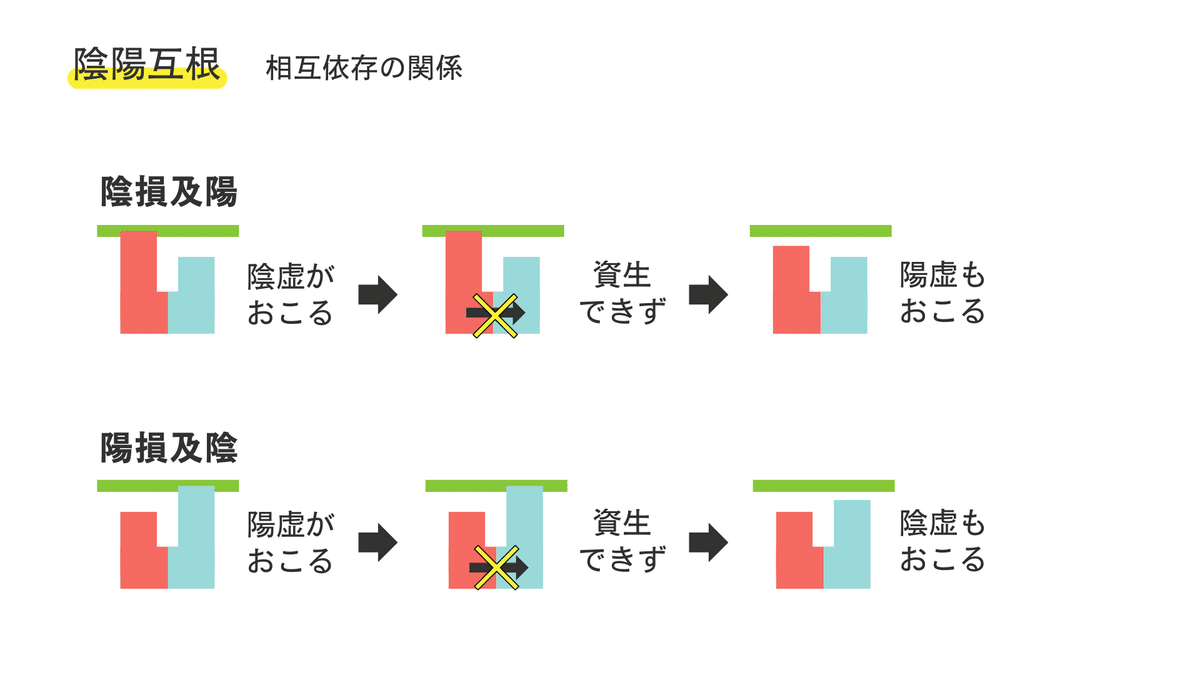

此消彼消の病気のメカニズム(病機)

「此消彼消」とは、陰と陽のどちらかが減少することで、もう一方も連動して減少する状態を指します。

これは、陰陽が互いに依存し合っている「陰陽互根」の関係が崩れたときに起こります。

陰消陽消

身体が衰えて陰が先に減少すると、本来は陽がそれを補うはずですが、陰が減ることで陽もその支えを失ってしまい、共に減少してしまいます。

この状態は 「陰損及陽」 と呼ばれます。

- 例: 長期の消耗性疾患、高齢による衰弱、重病後の体力低下などでよく見られます。

身体の潤いや血液(陰)が先に減り、それによって気や代謝活動(陽)も一緒に弱まるのです。 - 治療方針:「大量の滋陰」と「補陽」を同時に行います。陰の根本を補いつつ、減ってしまった陽も助ける必要があります。

陽消陰消

反対に、まず陽が減少した場合も同様です。陽が減ると、その力で陰を資生(生み出す)することができなくなり、結果として陰も減少してしまいます。

この状態は 「陽損及陰」 と呼ばれます。

- 例: 冷えによる代謝低下、活動力の極端な低下、慢性的な倦怠などに見られます。

陽気が弱まると、陰を生み出す力もなくなり、体内の水分や血液の生成すらままならなくなります。 - 治療方針:「大量の補陽」と「滋陰」を組み合わせます。特に陽が著しく減少している場合は、「陰中求陽」という考え方も応用されます。

此長彼長の病気は存在しない?

「此長彼長」とは、陰と陽の両方が同時に増加する状態を指します。

理論上は存在しますが、実際の臨床では 基本的に病気としては現れにくい ものです。

なぜなら、人体には自律的なバランス調整機能があり、陰と陽の両方が同時に過剰に亢進することは稀だからです。

想定される例外とは?

もし見られるとすれば、それは ドーピング剤や覚醒系の麻薬(いわゆる「アップ系」) などの外的要因によって、強制的に陰陽の活動が同時に亢進したケースです。

このような状況では、興奮作用(陽)と代謝亢進による体液動員(陰)が同時に高まり、結果的に心身が過剰に消耗します。

- 例: 興奮しすぎて眠れない、脈が速く汗が止まらない、食べすぎと活動しすぎによる一時的な過剰状態などです。

ただし、これは 一時的かつ異常な状態 であり、通常の生活ではほとんど見られません。

自制心が予防の鍵

このような「此長彼長」の過剰な状態は、自制心や節度ある生活 によって避けることができます。

過度な刺激物、睡眠不足、過労、過剰なトレーニングなどを控えることが大切です。

「此長彼長」は治療に応用される

「此長彼長」は病気のメカニズムとしては珍しいですが、治療法としては重要な応用概念です。

陰陽互根の関係に基づき、以下のように使い分けられます。

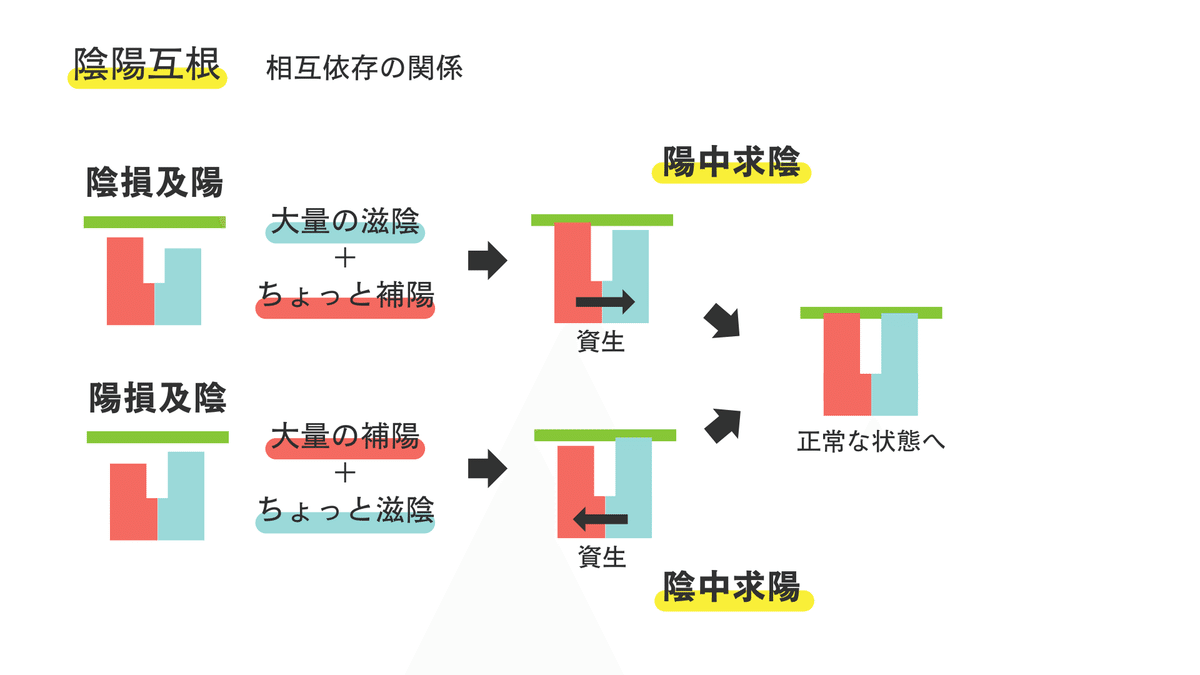

① 陰損及陽

- 状態: 陰が減って、それにより陽も減ってしまった状態(陰陽両虚)。

- 治療: 大量の滋陰 + 補陽

- 方法論: 「陽中求陰」

② 陽損及陰

- 状態: 陽が減って、それにより陰も減ってしまった状態(陰陽両虚)。

- 治療: 大量の補陽 + 滋陰

- 方法論: 「陰中求陽」

このように、「此長彼長」は臨床において病機ではなく治療原則として重視されるものです。

適切な補法(補陰・補陽)を用いて、陰陽を同時に増進させる治療戦略として活用されています。

まとめ

今回は「陰陽消長」について学びました。

ポイントは次の3つです。

- 陰陽の消長(増減)は、一定の範囲・制約・時間・空間の中で、動的なバランスを保っている(動的平衡)。

- 陰陽の変動形式には、「此長彼消」「此消彼長」「此長彼長」「此消彼消」の4パターンがある。

- 消長平衡の根本原理は、「陰陽対立・制約」と「陰陽互根」にある。

次回は、陰陽の法則の5つ目である「陰陽転化」について学んでいきます。

コメント