前回は、陰陽学説が解剖学や生理学に与えた影響について学びました。

今回は、「病」について考えていきたいと思います。

もし、陰陽のバランスが取れている状態が「健康」だとすれば、「病気」とは、その陰陽のバランスが崩れた状態といえます。

では、なぜ陰陽のバランスは崩れてしまうのでしょうか。

実は、その原因もまた、陰陽の視点からとらえることができるのです。

今回は、陰陽学説が病にどのような影響を与えたのかについて、詳しく見ていきましょう。

病も陰陽のバランスで考えるとシンプルで分かりやすい!

病も陰陽のバランスで考えると、とてもシンプルで分かりやすくなります。

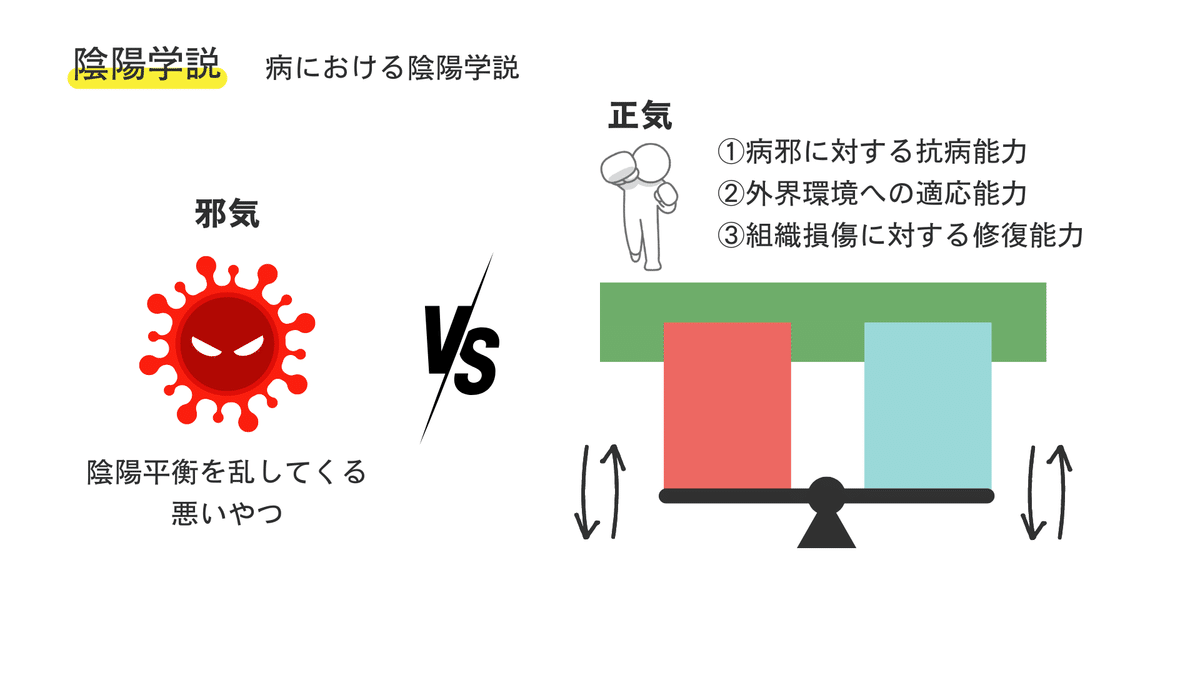

健康であるとは、「陰陽の平衡が保たれている状態」です。

しかし、この平衡を乱す存在があります。

それが「邪気(じゃき)」です。

もちろん、私たちの身体にも、それに対抗する力があります。

それが「正気(せいき)」です。

正気とは、現代でいうところの「免疫力」や「自然治癒力」「環境への適応力」に近いものと考えると、イメージしやすいでしょう。

病気になるかどうか、そして病気が治るかどうかは、正気と邪気のバランス=戦いの結果によって決まるのです。

邪気の陰陽

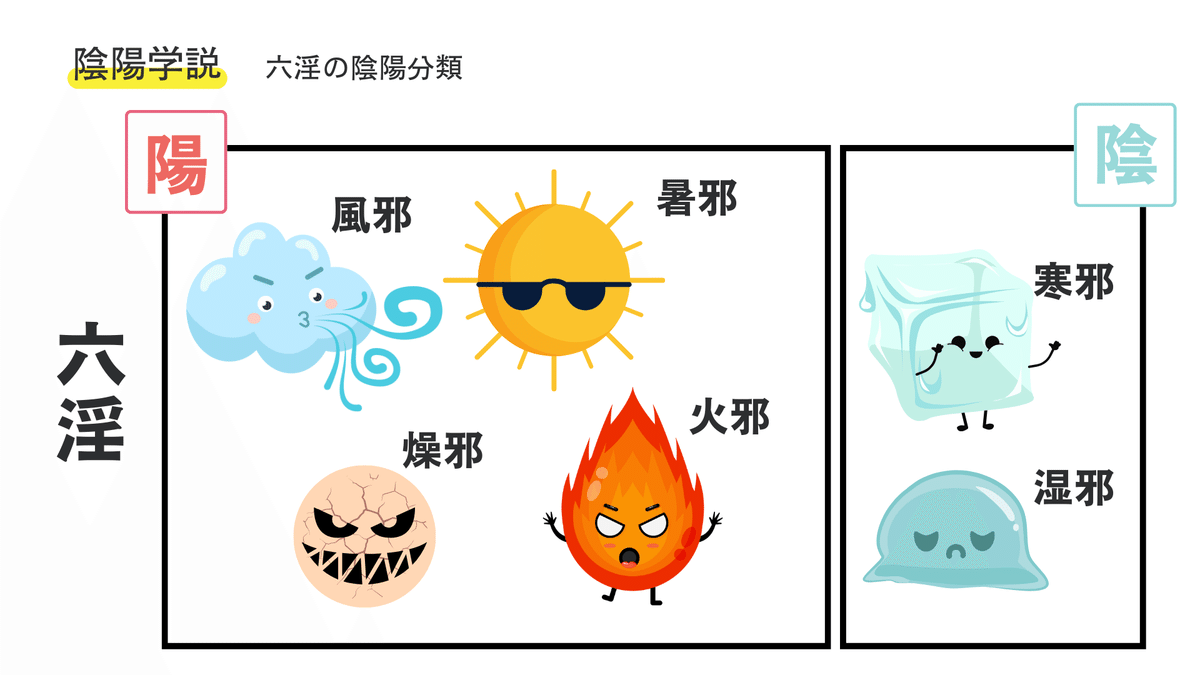

陰陽の平衡を乱す「邪気」も、陰陽に分類することができます。

代表的な邪気には「六淫(りくいん)」があります。

これは、風邪・暑邪・湿邪・燥邪・寒邪・火邪の六種類の邪気をまとめた呼び方です。

たとえば、暑邪は熱の性質を持ち、熱中症の原因となるような邪気です。

この六淫を陰陽に分類すると、次のようになります。

- 陽に属する邪気:風邪(ふうじゃ)、燥邪(そうじゃ)、暑邪(しょじゃ)、火邪(かじゃ)

→ いずれも「熱・動・火」などの性質を持つため「陽」に分類されます。 - 陰に属する邪気:湿邪(しつじゃ)、寒邪(かんじゃ)

→ 「寒冷・静・水」などの性質を持つため「陰」に分類されます。

このように邪気を陰陽で捉えることによって、病気の成り立ちや診断、治療の方向性がより明確になり、理解しやすくなるのです。

足し算と引き算ができれば病気が理解ができる

実は、足し算と引き算ができれば、病気のメカニズムや診断・治療は驚くほど簡単に理解できます。

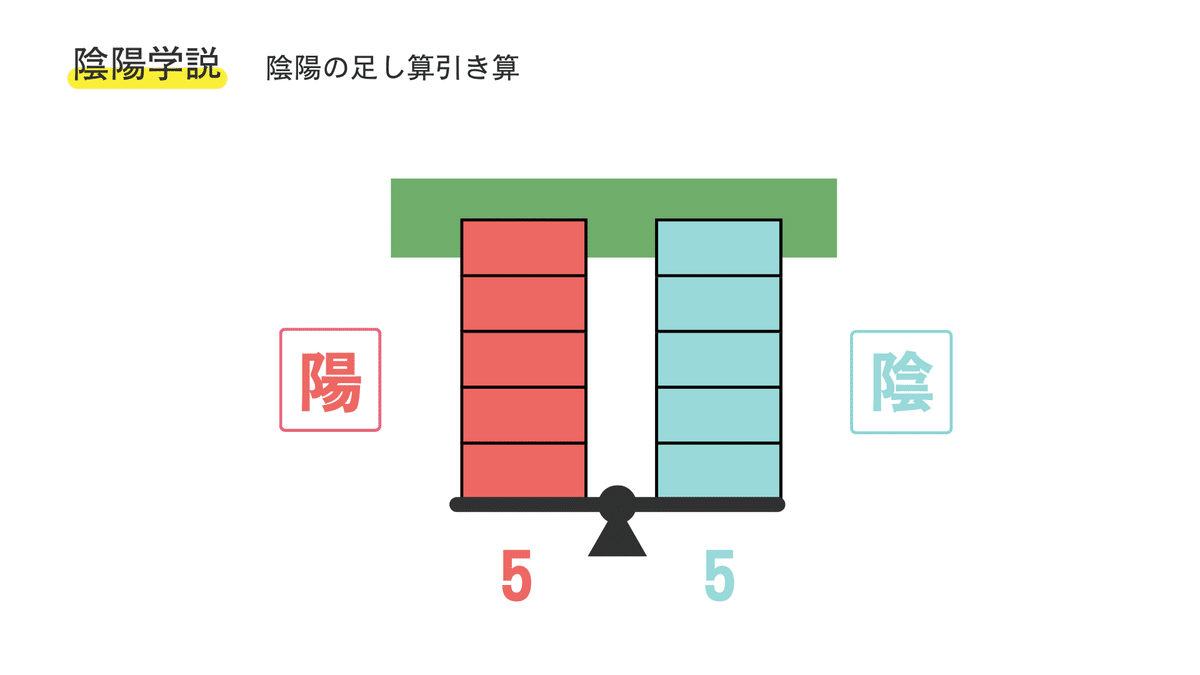

まず、人体が健康な状態を想定してみましょう。

たとえば、陰と陽の量をそれぞれ「5」とします。

- 陰:5

- 陽:5

このように、陰と陽のバランスがとれている状態を「健康」と考えます。

このシンプルな数のバランスを基にすれば、病気の理解もぐっとわかりやすくなります。

陰の足し算による病気

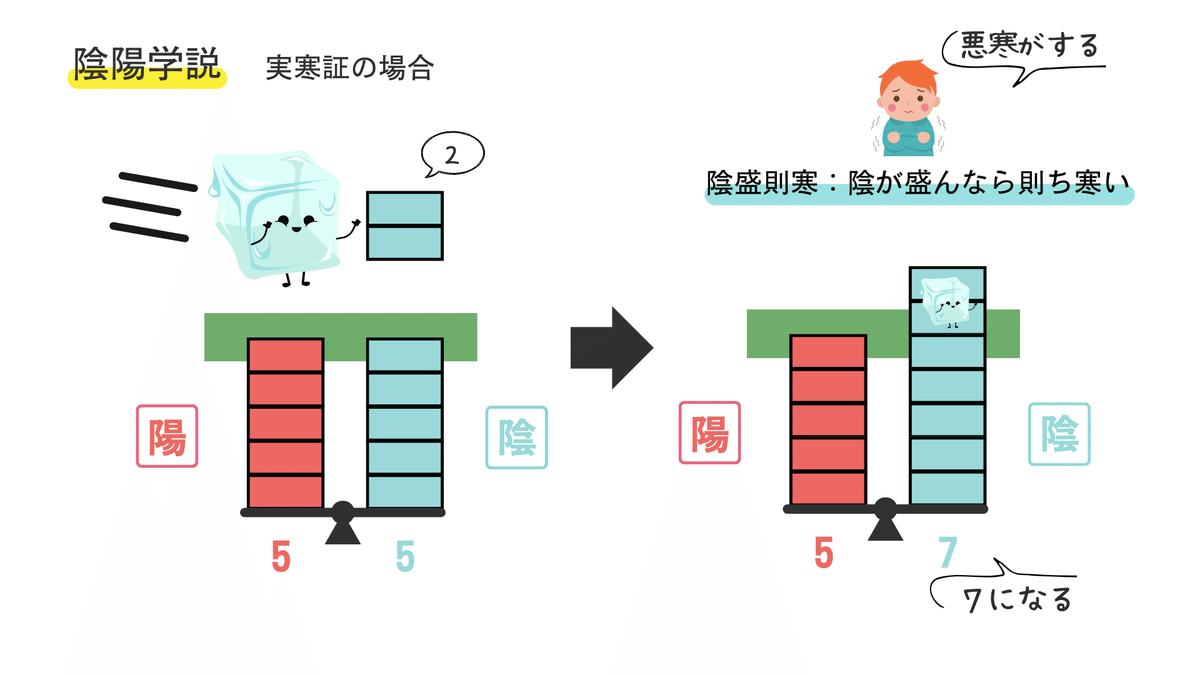

たとえば、冬に薄着で外出したとします。すると、突然「六淫」の一つである寒邪に襲われることがあります。

寒邪は「陰」の性質を持つ邪気です。

この寒邪が体に侵入すると、自分自身の持つ「陰」に、外からの陰の邪気が加わることになります。

たとえば、体内の陰の量が通常「5」だったとして、寒邪の陰が「2」加われば、陰の総量は「7」になります。

このような状態を中医学では

「陰盛則寒」=陰が盛んになると寒くなる

といいます。

このバランスの崩れによって、身体には冷えや寒気などの症状が現れます。

この状態は、たとえば風邪の引き始めなどにみられる典型的な症例です。

ついでに八綱弁証

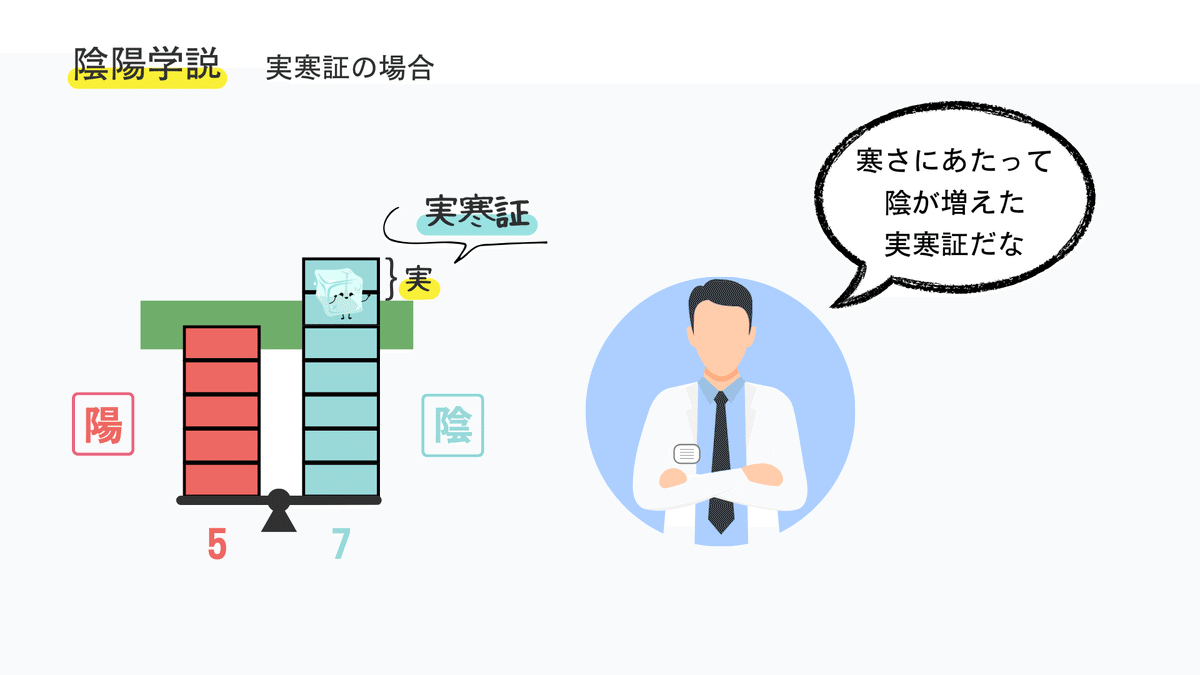

先ほどの「陰盛則寒」の状態を、八綱弁証の観点から診断してみましょう。

まず、「八綱弁証(はっこうべんしょう)」とは、中医学における基本的な診断方法の一つで、以下の4組8種類の基準で病証を分類します。

- 陰・陽

- 表・裏

- 寒・熱

- 虚・実

さて、「陰盛則寒」の状態はどう診断されるでしょうか?

正常より「陰」が多くなっている状態は、「実」の状態、つまり余分にある・過剰であるということを意味します。

つまりこの病証は、「陰実証」と呼ばれます。

そして、陰実証は、「寒冷の症状が中心となる」ため、「実寒証」と呼ばれます。

これで八綱弁証による病証分類が完了です。

たとえば、風邪の引き始めで悪寒や寒気が強い場合、

「寒さにあたって陰が増えたから、実寒証の症状が出ているんだな」

と、病気のメカニズムを中医学的に分析することができます。

※実際の臨床では、問診・視診・聞診・切診といった「四診」を通じて、詳しく情報を集めてから「実寒証」と診断します。これについては、中医診断学の中で詳しく解説していきます。

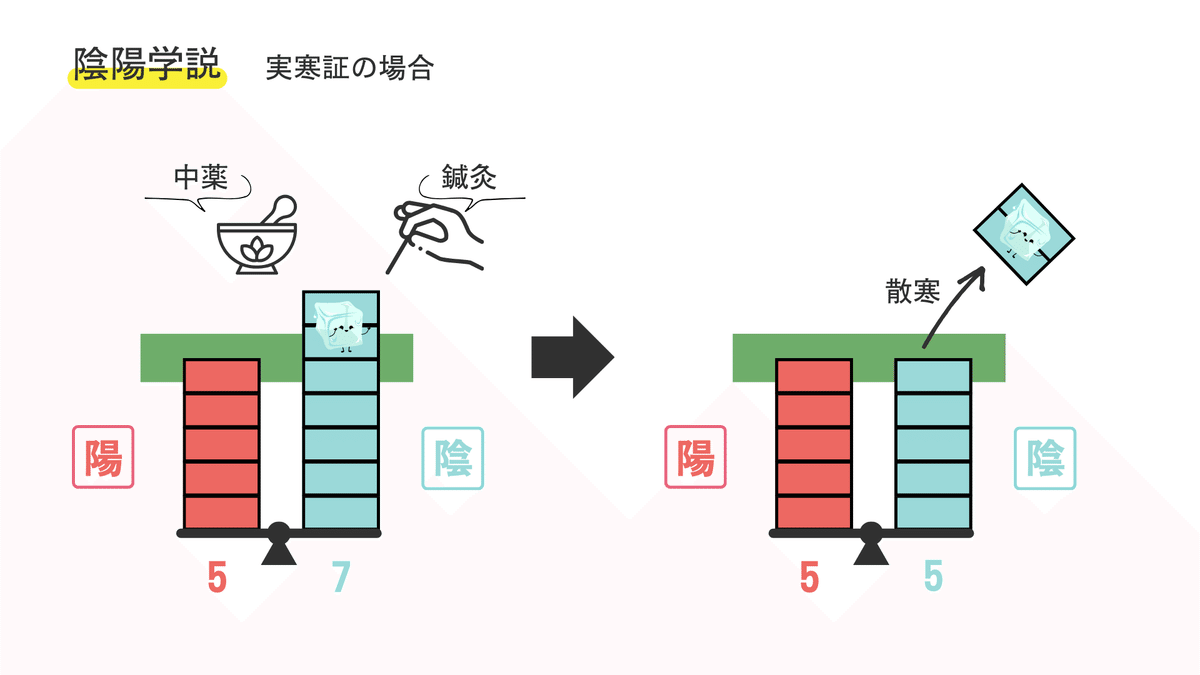

弁証をしたら次は論治

診断(弁証)ができたら、次に行うのは論治(治療方針の立案)です。

では、「陰」が増えて「陰実証」あるいは「実寒証」となっている場合、どのように治療すればよいのでしょうか?

正常な状態では、陰も陽も「5:5」でバランスが取れています。

しかし、今回は寒邪(陰の邪気)が加わって、陰が「7」になってしまったわけです。

つまり、増えすぎた陰を「2」引いて元の「5」に戻せばよいのです。

これが論治の基本的な考え方です。

たとえば風邪の引き始めであれば、

- 中薬(漢方薬)であれば「葛根湯」や「麻黄湯」などを用いて、

- 鍼灸であれば「大椎穴」「合谷穴」「風池穴」などを使って、

身体の表面にある寒邪を発散させ、陰を引いていきます。

このように、増えた「陰」を取り除くことを中医学では「散寒」と呼びます。

全体の流れを整理すると、こうなります。

- 急激に寒さにあたって陰が増えてしまった

- 寒気や鼻水など、寒冷の症状が現れている

- 「風邪の引き始め(実寒証)」と考えられる

- よって、「増えた陰(寒)を取り除く治療(散寒)」を行う

これで、弁証論治(診断と治療の組み立て)の完成です。

陰陽の理論を応用するだけで、病気の理解と治療が非常にシンプルに整理できます。

中医学って便利だなあ……と思えてきますね。

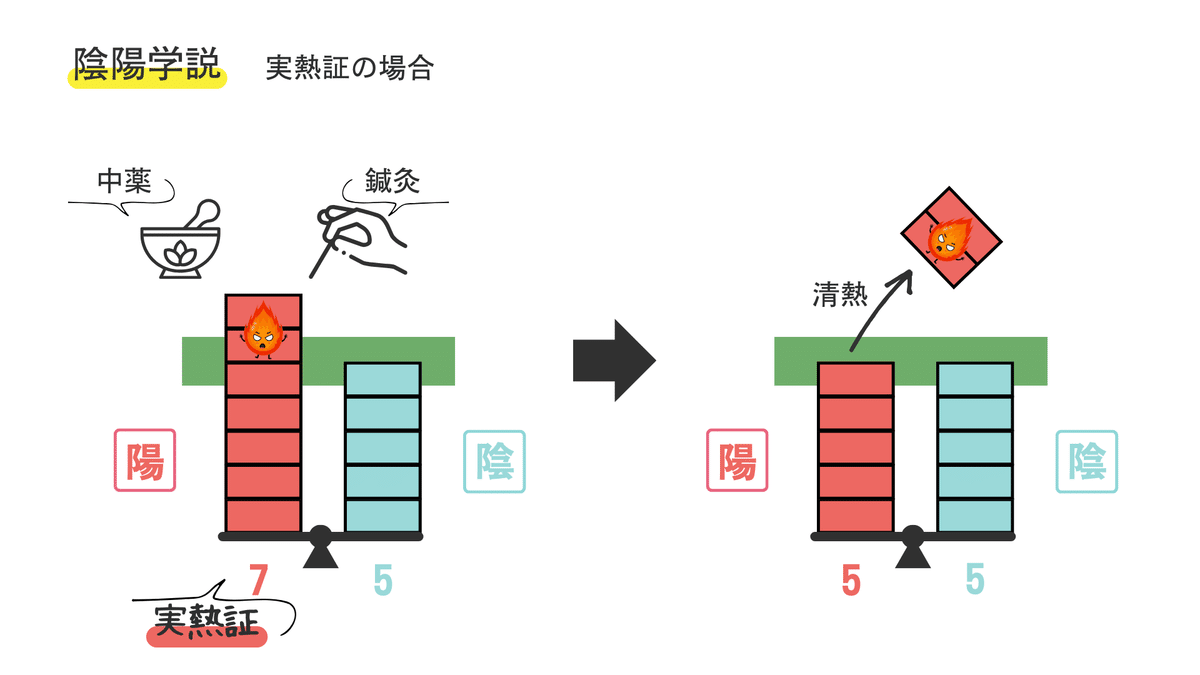

陽が増える「実熱証」も考え方は同じです。

陽の引き算による病気

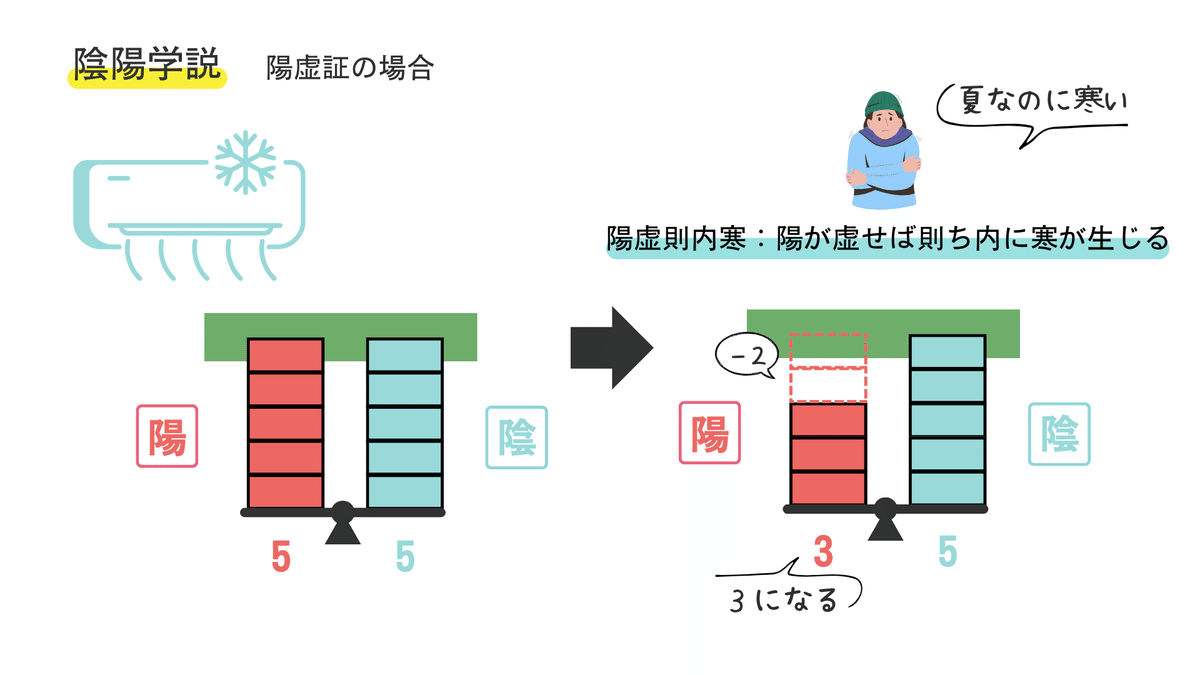

次は、「引き算」によって起こる病気について見ていきましょう。

正常な状態では、陰と陽のパワーはそれぞれ「5」で、バランスが取れています。

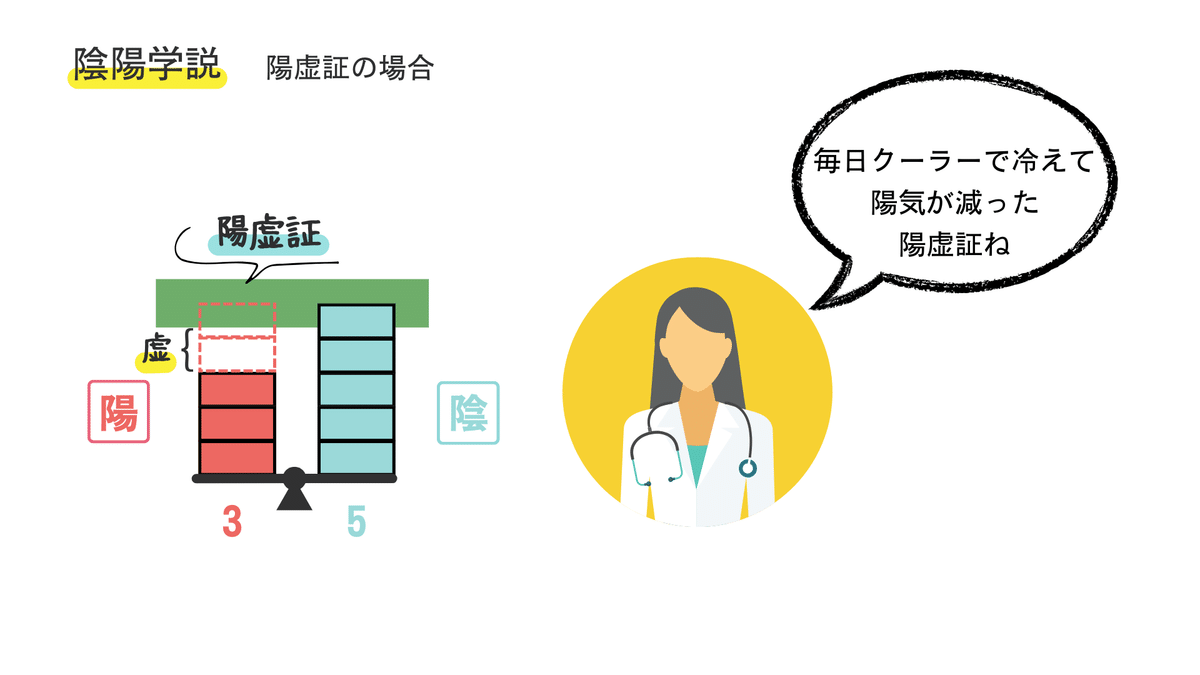

しかし、たとえば夏場にクーラーが効いた職場で毎日過ごしているとしましょう。

そのような環境では、日々身体が冷気にさらされ、少しずつ体内の「陽気」が削られていきます。

やがて、陽の量が「3」まで減少してしまったとします。

このような状態を中医学では、

「陽虚則内寒(ようきょそくないかん):陽が虚すれば、内に寒が生じる」

と表現します。

体内を温める力(陽気)が不足することで、内部に冷えが生じるのです。

この状態の代表的な例が、「冷え性」です。

手足が冷たい、腹部が冷える、寒がりであるといった症状は、陽気の不足による体を温める力が不足した状態である「陽虚」によって起こります。

ついでに八綱弁証

陽虚則内寒を八綱弁証(診断)してみよう。

正常より量が減った状態を「虚」という。

陽虚則内寒の場合、「陽」が正常より減って「虚」になっているので「陽虚証」となる。

これで弁証の完成である。

冷え性の場合、「長期間、寒さにあたって陽が減ってしまったから、温める力が減って冷え症になったんだな」と病気のメカニズムを分析することができるのである。

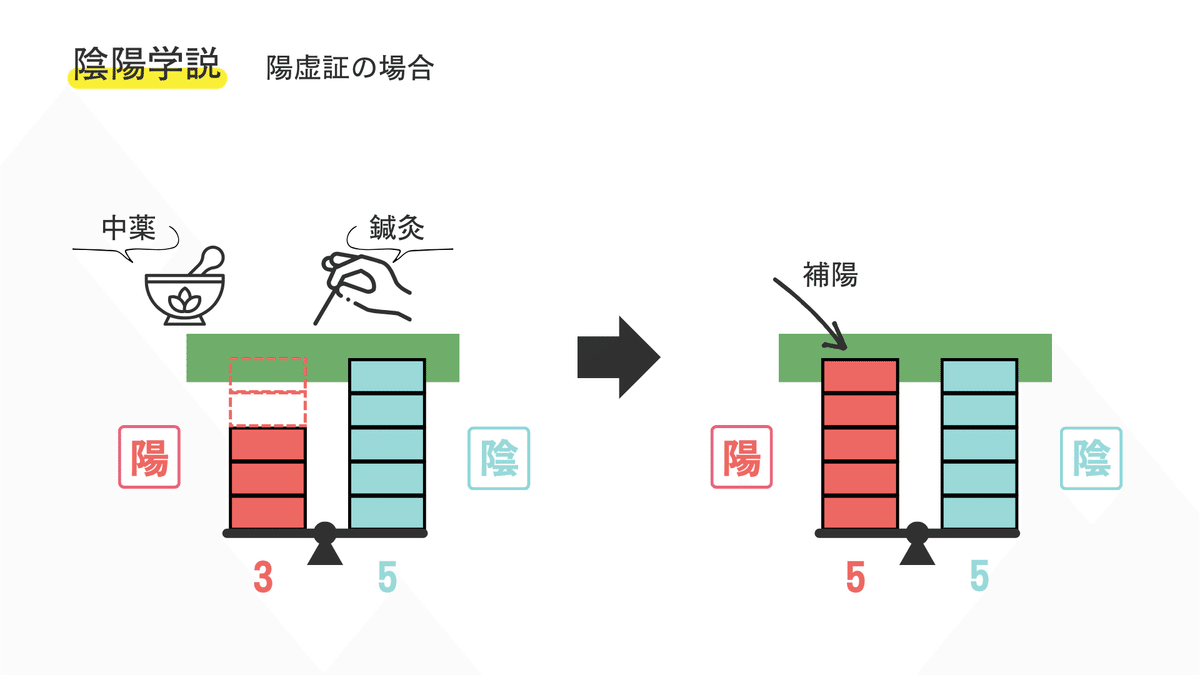

弁証したら次は論治

診断(弁証)ができたら、次に行うのは 論治(治療方針の立案) です。

では、「陽」が減って「陽虚証」となっている場合、どのように治療すればよいのでしょうか?

正常な状態では、陰も陽も「5:5」でバランスが取れています。

しかし、今回は寒さに長期間さらされることで、「陽」が「3」にまで減ってしまいました。

つまり、足りなくなった陽を「2」足して元の「5」に戻せばよいのです。

これが論治の基本的な考え方です。

たとえば冷え性のような「陽虚証」の場合、

- 中薬(漢方薬) であれば「八味丸(はちみがん)」や「鹿茸大補湯(ろくじょうたいほとう)」などを用いて、

- 鍼灸 であれば「腎兪(じんゆ)」「関元(かんげん)」などのツボにお灸をして、

身体を内側から温め、減ってしまった陽を補っていきます。

このように、減った「陽」を補うことを中医学では 「補陽(ほよう)」 と呼びます。

全体の流れを整理すると、こうなります。

- 長期間、寒さにさらされて陽の力が徐々に減ってしまった

- 身体を温める力が弱くなり、冷えの症状が現れている

- 「冷え性(陽虚証)」と考えられる

- よって、「減った陽を補って身体を温める治療(補陽)」を行う

これで、弁証論治(診断と治療の組み立て) の完成です。

陰陽の理論を応用するだけで、病気の原因や治療方針が驚くほどシンプルに整理できます。

中医学って、本当に便利で奥深いですね。

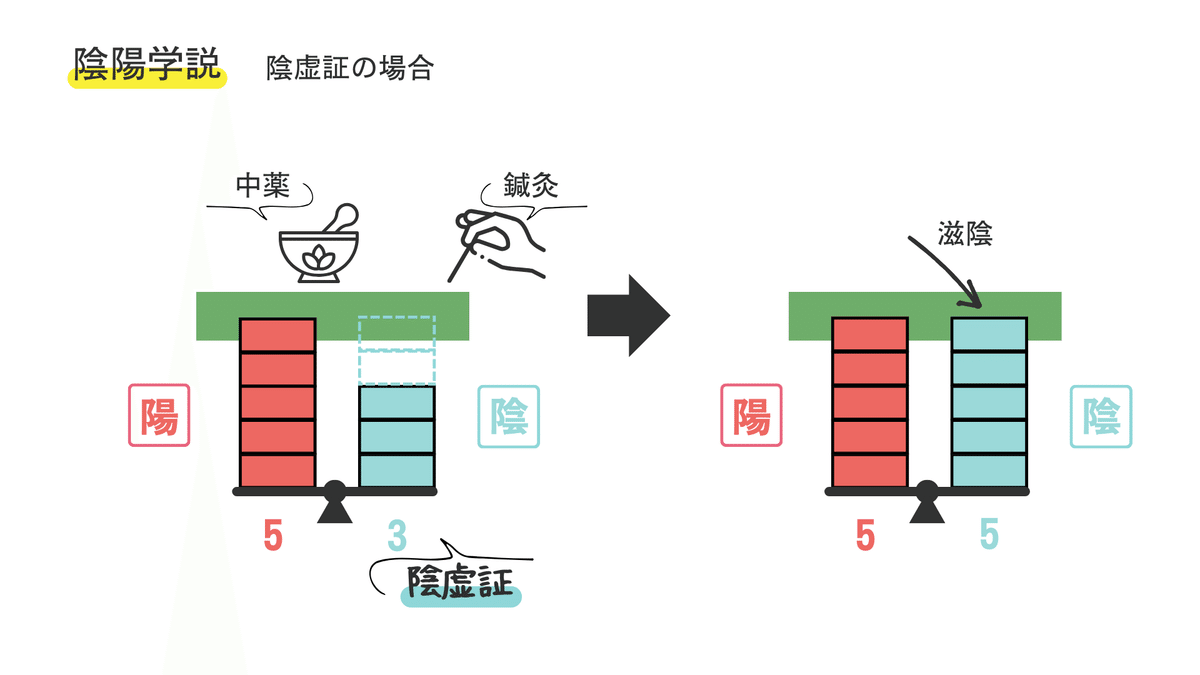

ちなみに、陰が減って起こる「陰虚証」の場合も、基本的な考え方はまったく同じです。

まとめ

今回は、陰陽学説が「病」にどのような影響を与えたのかを学びました。

足し算と引き算というシンプルな発想で、病気のメカニズムや診断・治療が理解できることを、実感していただけたのではないでしょうか。

今回のポイントは、次の3つです。

- 病気の原因となる「邪気」も、陰陽に分類することができます。

- 邪気を陰陽に分けることで、病気の成り立ちや診断・治療がより明確になります。

- 陰陽の「過剰」には引き算の治療を、「不足」には足し算の治療を行います。

陰陽の考え方は、病の理解と治療をとてもシンプルにしてくれます。

次回は、「陰陽の病の4つのパターン」について学んでいきましょう。

コメント