前回の記事で、

- 五大系統は心系統の主導の基にある:五臓一体観

- 心身は相関している:形神一体観

- 人体のすべての物質は共同である:精気神一体観

そして、なぜ心が特別で、五臓のリーダーなのかを学びました。

今回は、整体観念が診断・治療・予防・養生にどう関係しているかをみていきます。

最後まで読むと、「未病治には整体観念が必要不可欠!」ということが理解できます。

それでは始めていきましょう。

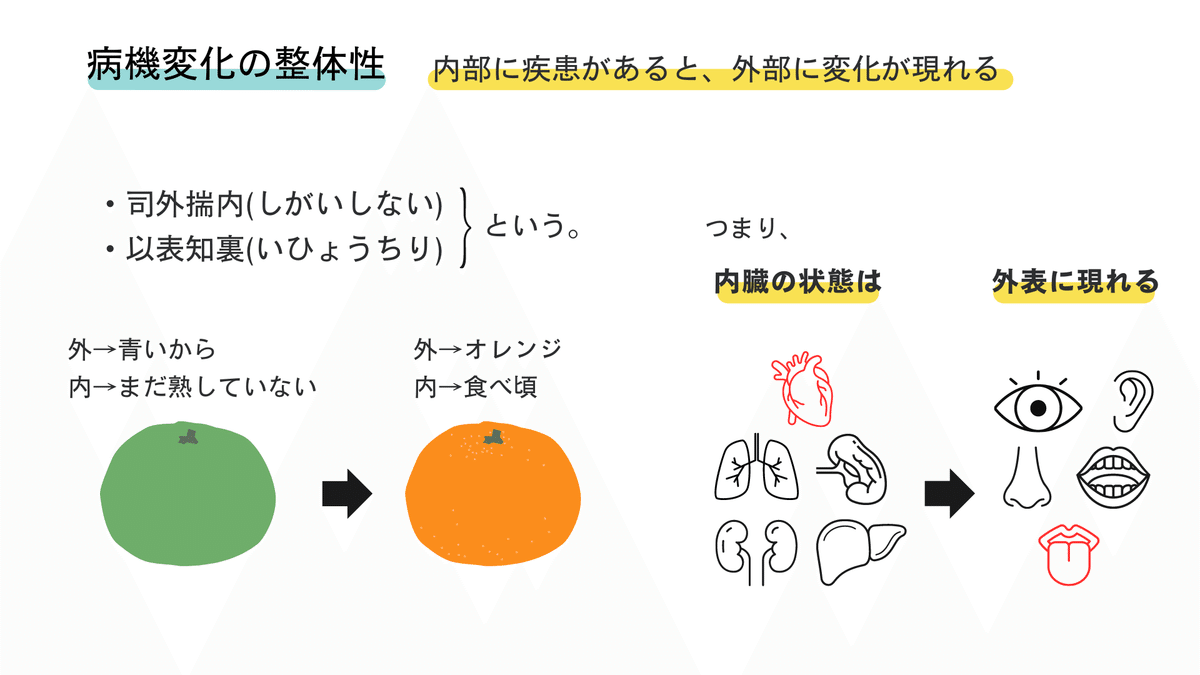

病機変化の整体性

「整体観念」があるから、中医学で病気を診断し治療することができます。

※「病機」とは「病気の機序」=メカニズムのこと

中医学では、五臓が病むと病気になると考えます。

ということは、診断するにも治療するにも、まず五臓の状態を知る必要があります。

現代では、CTやMRIがありますが当時はありません。

お腹を切り開かない限り五臓は肉眼では見えません。

見えたとしても、出血や腫瘍でもないかぎり、どこがどう病んでいるかは分かりません。

そこで、整体観念です!

整体観念は「全ては繋がっている」という概念です。

身体の上と下、右と左、内と外、あらゆるところは繋がっていると考えます。

ということは、「内 = 五臓」と「外 = 体表」は繋がってるので、五臓の状態は体表観察で知ることができるのです。

この、「内の状態を外から知る」という概念は、中医学用語で司外揣内(しがいしない)、または以表知裏(いひょうちり)といい、中医学の原理の一つです。

*司外揣内:司は「観察する、うかがう」という意味で、揣は「おしはかる」という意味です。つまり、司外揣内は「外を観察し、内をおしはかる」という意味です。一方、以表知裏は「表をもって裏を知る」という意味です。どちらも同じ意味を持っています。

実際の例でみてみましょう。

耳が遠いのは腎のせい?

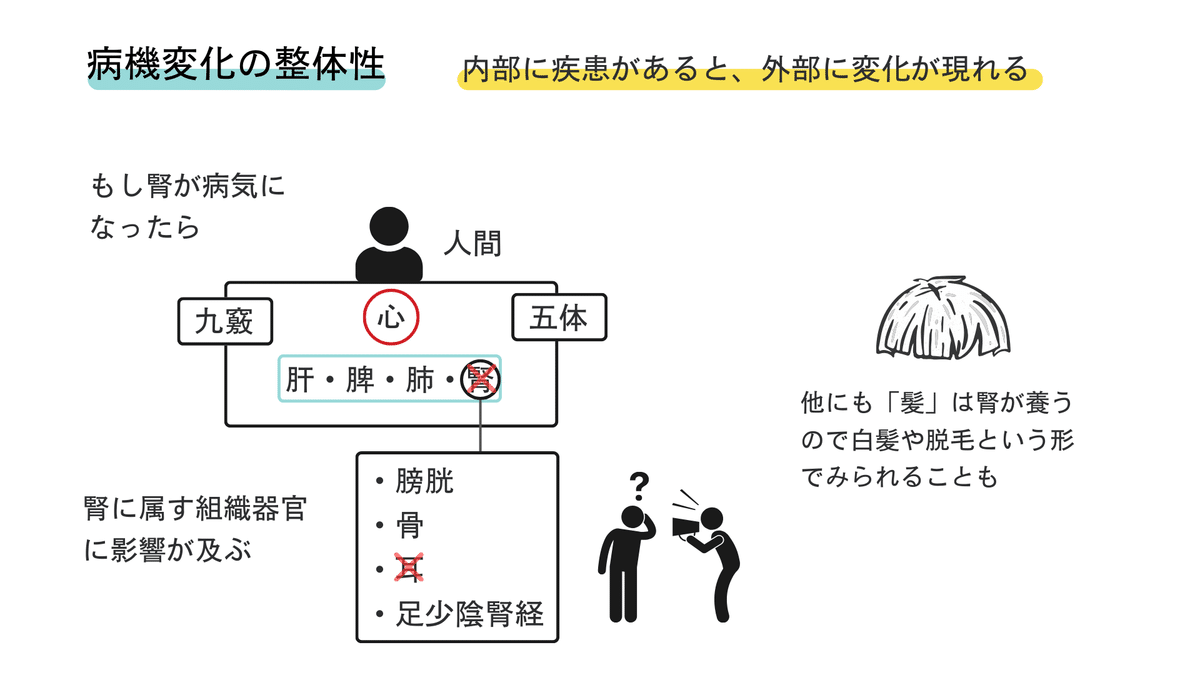

例えば、耳が遠くなったとします。

中医学では耳に栄養を送り、正常に機能させるのは腎の役割です。

そのため、「耳に問題が起きているということは、腎に何か問題があるのかもしれない」と考えます。

整体観念があることで、外=耳と内=腎を結びつけることができるのです。

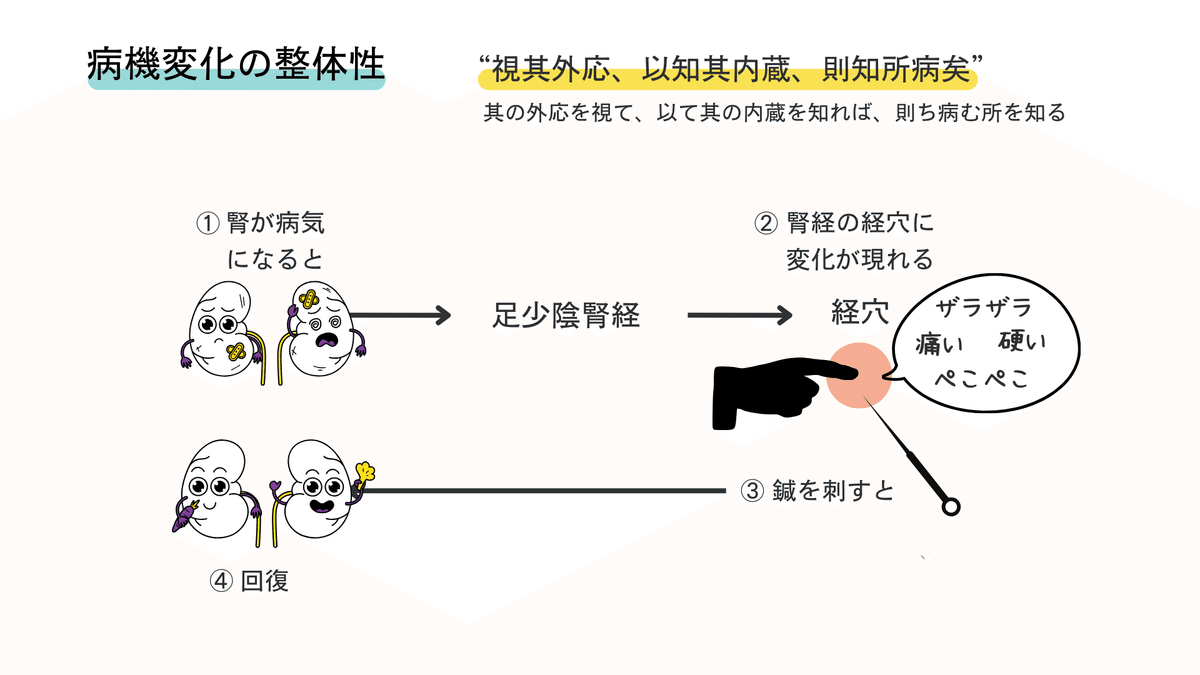

腎に問題があることがわかれば、「腎が司る足の少陰腎経の経穴を使って治療しよう」と治療方針が決まります。

腎の問題による耳の不調に対し、腎経の経穴を使って治療するのは、腎と腎経と耳が繋がっているからです。

腎に問題があれば、腎経にも何か変化がみられそうですよね?

その通りです!

腎に問題があれば、腎と繋がっている腎経や、腎経に属す経穴にも変化が現れます。

例えば、腎が弱っていれば、腎経の経穴はペコペコと凹んでいたり、カサカサと皮膚にハリがない感触がします。

これを利用しない手はありません。

経穴に触れて問題のある臓腑を診断する方法を「経穴診」といいます。

このように、経穴は診断と治療の両方に使うことができる、とても便利なツールなのです。

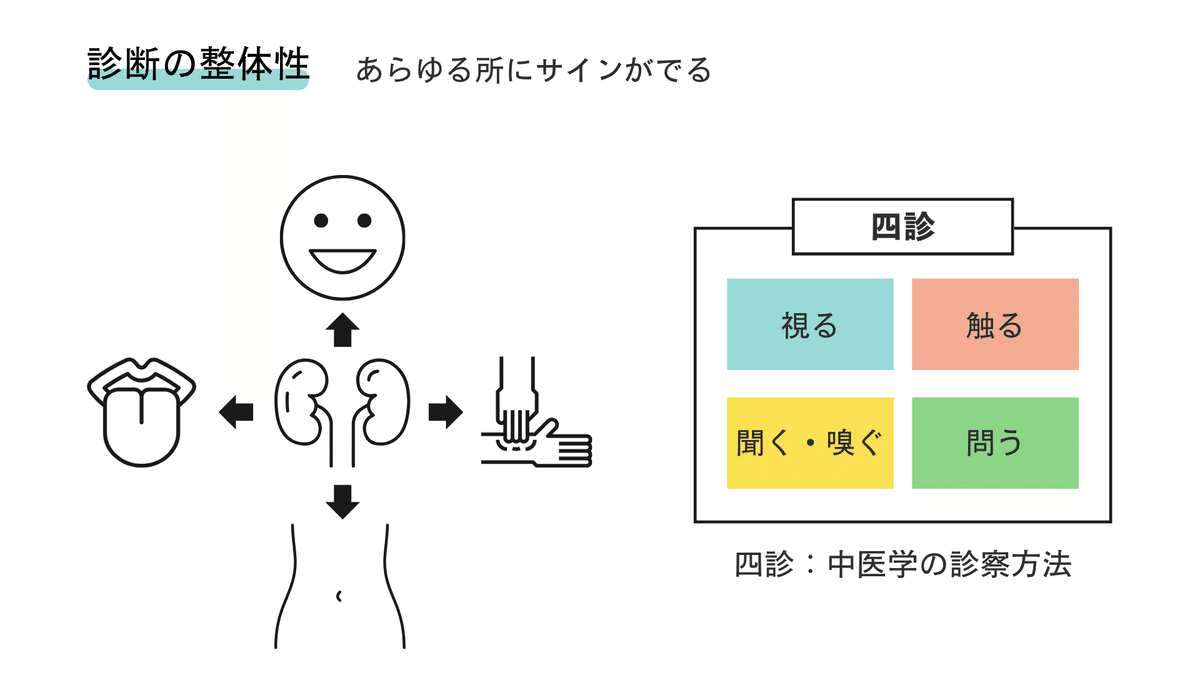

診断の整体性

先ほどと話が重複しますが、腎の不調が耳に現れるように、内臓の状態は体表に観察できる形で現れます。

これは、身体の内と外が繋がっているからですね。

中医学ではこれを診断に用います。

身体の内側の問題は体表のあらゆるところにサインがでます。

私たちは五感を総動員してサインを集め、患者の状態を分析し診断します。

例えば、腎のエネルギーが不足すると、顔色がくすみ、脈は弱くなり、舌の色は淡く、下腹部は力無くハリがなくなります。

私達は、視る(望診)、触る(切診)、聞く・嗅ぐ(聞診)、問う(問診)=四診という診察技術を用いて、こういった体表に出ているサインを集め、内臓の状態を分析し診断していきます。

中医診断で必須の技術である四診ができるのも、整体観念があるからです。

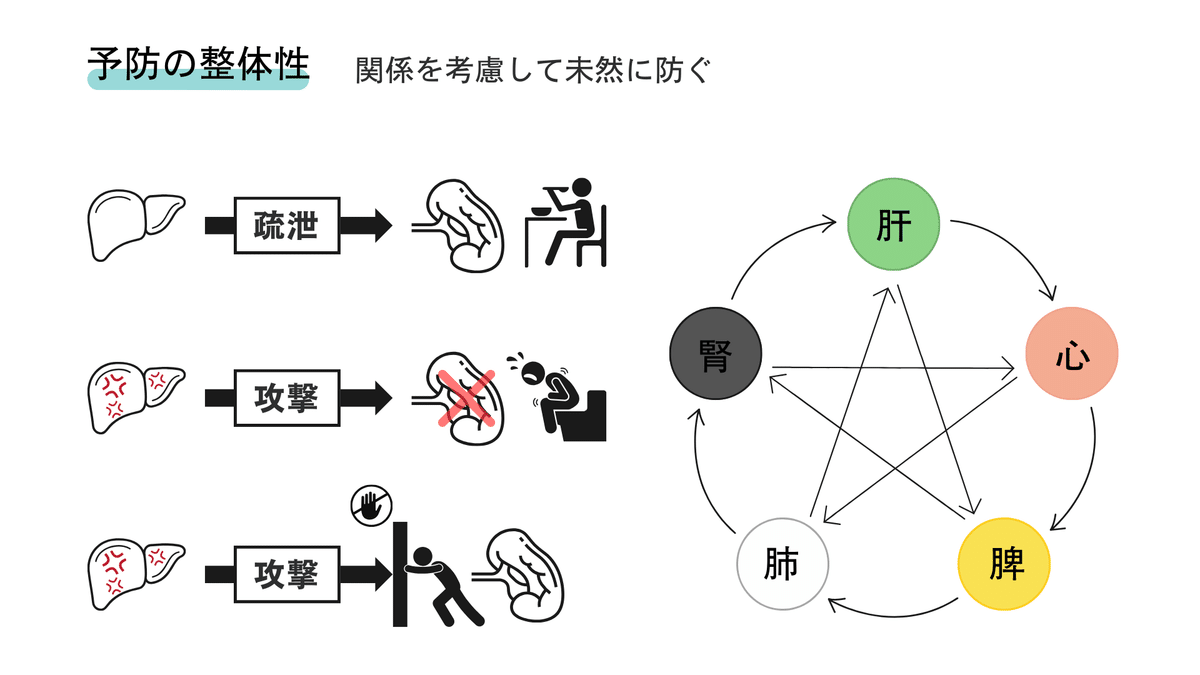

予防の整体性

整体観念は病気の予防にも関係します。

例えば、中医学ではストレスで肝が悪くなると、その影響で脾の消化機能が低下し、消化不良や下痢を引き起こすことがあります(ストレスと肝の関係、脾の消化機能の話は、「臓象学説」で詳しく紹介します)。

整体観念により、肝と脾が関連していることが分かっていれば(五行学説では、肝と脾は密接な繋がりがあると考えます。詳しくは「五行学説」で紹介します)、ストレスで肝機能が低下した段階で、「あっ、このままだと脾に影響が及ぶ恐れがある。その前に脾を強めておこう!」と予防対策を講じることができます。

実はこれ「未病治」なんです。

*人体は内と外だけではなく、内と内も繋がっています。つまり、五臓同士も繋がっているということです。

未病治

病気になる前に、まず五臓の機能が低下していきます。

そして、そのサインは体表に現れます。

いち早くサインに気付き、五臓の機能を改善させれば病気を予防することができます。

この、病気になってしまう前に五臓の不調を治療をして、病を未然に防ぐことを「未病治」といいます。

意外と知られていませんが、病気になってしまっても、病気の影響で他の臓腑が新たに病むのを未然に防ぐことも未病治に含まれます(先程の肝と脾の例)。

メディアの影響もあって多くの人が知るようになった未病治も、整体観念があってこそなんです。

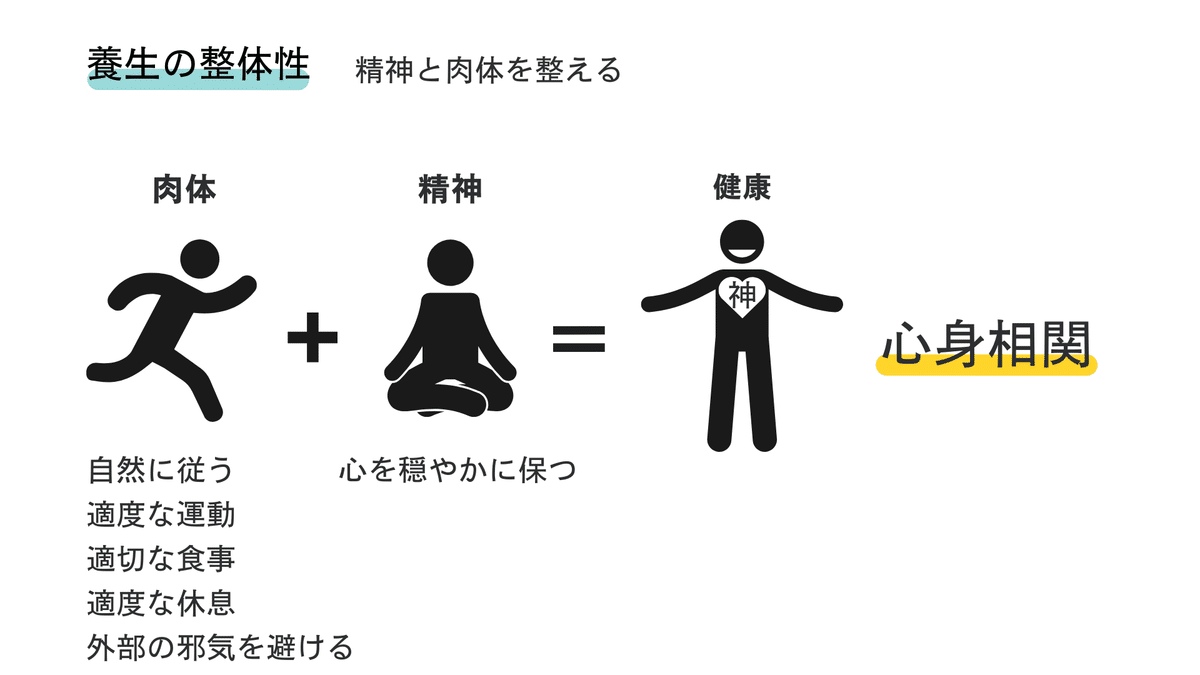

養生の整体性

病気にならないように日頃から養生に努める方も多いと思います。

中医学は心と身体は一体である=繋がっていると考えています。

(心身相関や形神一体観でも触れましたね)

これも整体観念です。

心が弱ると身体も弱ります。

身体が弱ると心も弱ります。

心が健康だと、身体も健康になります。

身体が健康だと心も健康になります。

心と身体は良くも悪くも互いに影響を及ぼし合います。

心身ともにバランス良く養生して、健康を維持しましょう。

まとめ

人体を構成するあらゆる物が繋がって一つの生命を維持しています。

身体に不調があれば、局所だけではなく、全体を診ることが重要です。

整体観念は診断・治療・予防・養生を考える上で必要不可欠です。

患者を治療する時はもちろんですが、患者だけではなく自分自身も含め、日々の生活の中でも整体観念を取り入れて、病気にならない生き方をしていきたいですね。

コメント