弁証(診断)にはいくつかの種類があります。

その中で、最も基本的な弁証が「八綱弁証」です。

※その他の弁証論治は中医診断学で本格的に学びます。

八綱弁証を構成する要素

まずは「弁証」の定義をみてみましょう。

弁証とは「四診(望・聞・問・切)で集めた臨床資料をもとに、疾病の原因、病位、病性、病勢を分析し、どの証にあたるのかを判断すること」

「四診」とは、望診(視診)・聞診(聴診)・問診・切診(触診)の4種類の診察方法のことです。

四診を使って集めた患者の情報から、疾病の「病位」、「病性」、「病勢」という3つの要素を分析して証を判断します。

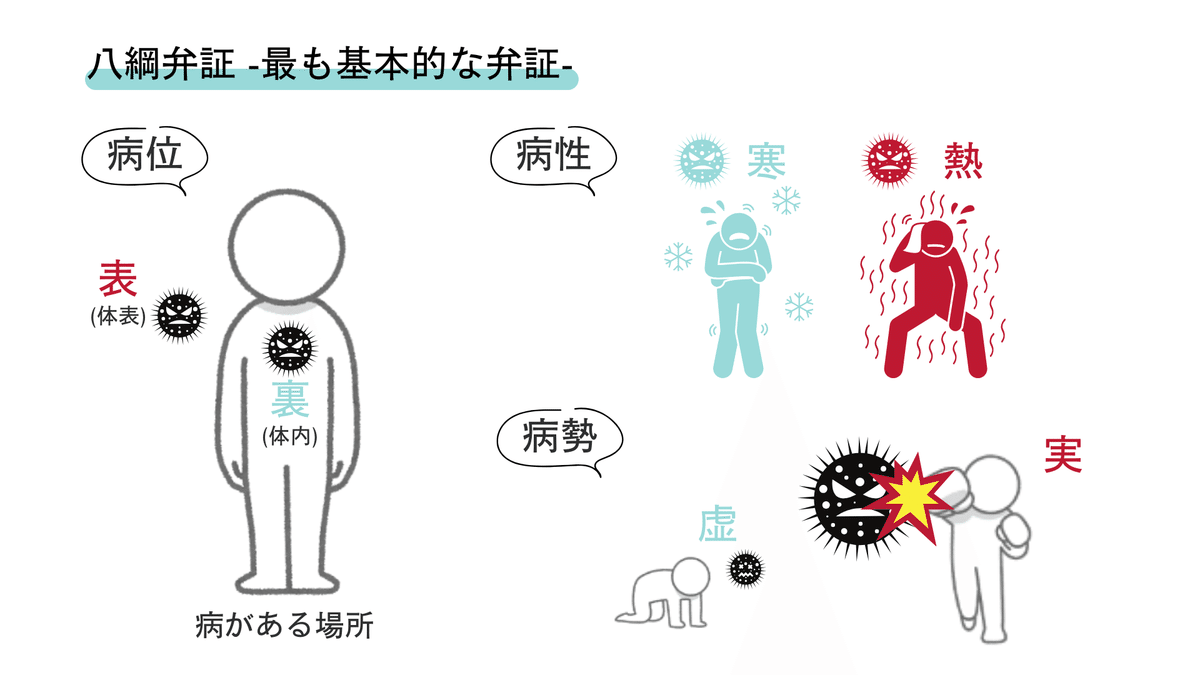

病位

病位とは、邪気がいる位置のことです。

身体に悪い影響を与えるものを中医学では「邪気」といいます。

風邪のひき始めは、邪気が体表を襲ってきた状態と考えます。

邪気が体表にいる場合を「表」といいます。

風邪が進行して腹痛や下痢が起こった場合、中医学では邪気が体内に入ったと考えます。

邪気が身体の中にいる場合を「裏」といいます。

それぞれ証を付ければ「表証」、「裏証」となり、これだけでも弁証になります(治療を行うにはもう少し深く弁証することが必要です)。

詳しくは診断学で学びますが、病位は「邪気が体表と体内のどちらにいるかを表すもので、体表なら表、体内なら裏と表現する」と覚えてください。

病性

病性とは、邪気が持つ性質のことです。

例えば感染症にかかった場合、邪気が「熱」の性質を持っていれば、高熱や脱水、顔が赤い、脈が速いといった症状がみられます。

反対に、邪気が「寒」の性質を持っていれば、顔が青ざめる、下痢をする、手足が冷える、脈が遅いといった症状がみられます。

このように、病性には「寒」と「熱」があり、病位の「表裏」と同じ様に、それぞれ証を付ければ「熱証」、「寒証」となります。

詳しくは診断学で学びますが、病性は「邪気が熱の性質を持っているか、寒の性質を持っているかを表すもの」と覚えてください。

問題1 邪気が体内にいて、高熱がみられた場合、どんな証になりますか? 病位と病性を合わせて答えてください。

病勢

病勢とは、邪気が持つ勢い(パワー)のことです。

邪気の勢いが強い場合、高熱、強い痛み等、激しい症状が現れます。

邪気と免疫がバチバチにやり合っている状態です(風邪などの急性疾患に多い)。

邪気の勢いが充足(充足=実)している状態を「実」といいます。

一方、邪気の勢いが弱い場合、微熱、鈍痛等、弱い症状が現れます。

邪気のエネルギーが弱いので反応も弱い状態です(慢性疾患に多い)。

邪気の勢いが不足(不足=虚)している状態を「虚」といいます。

それぞれ証を付ければ「実証」、「虚証」となります。

詳しくは診断学で学びますが、病勢は「邪気の力が充足しているのか、または不足しているのかを表す」と考えてください。

問題1の答え 裏熱証

邪気が体内(病位は裏)にいて、高い熱(病性は熱)がみられるため。

②問題 邪気が体内にいて、高熱がみられた場合、どんな証になりますか?病位、病性、病勢を合わせて答えなさい。

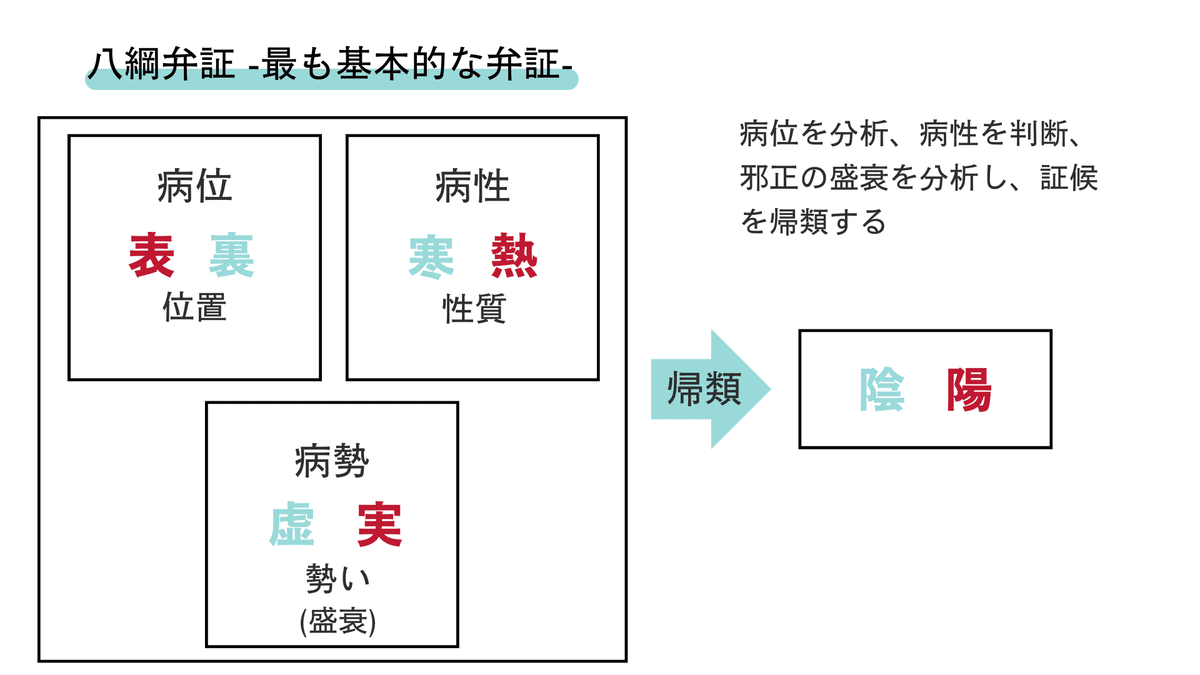

最も基本の弁証 - 八綱弁証 –

これまでみてきた「表」、「裏」、「寒」、「熱」、「虚」、「実」に「陰」と「陽」を合わせて「八綱」といいます。

そして、この八綱を用いた弁証が「八綱弁証」です。

八綱は8つの大事な要綱(大事な事柄)という意味です。

※臨床では陰陽を除く「六綱」を主に使います。

八綱弁証はどんな病気にも使えます(最も基本的な弁証法といわれる所以ですね。)。

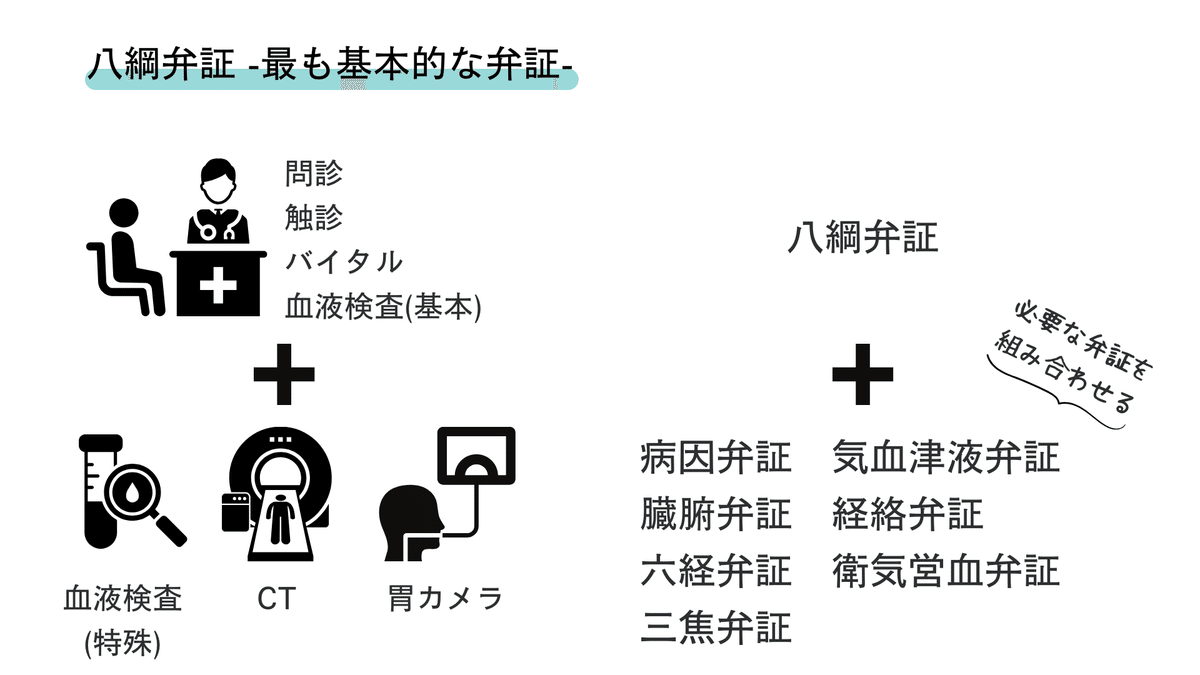

西洋医学の診断方法でいえば、バイタルや基本的な血液検査の様なものです。

基本的な検査では足りない

バイタルや基本的な血液検査だけでは診断ができないことが多いですよね。

その場合、特殊な血液検査をしたり、MRIを撮ったり、他の検査を付け加えて診断していきます。

同じ様に、中医学でも八綱弁証で足りなければ、他の弁証を組合せていきます。

例えば、五臓の問題があるなら「臓腑弁証」を組み合わせます。

感染症なら「六経弁証」、経絡に問題があるなら「経絡弁証」を組み合わせて、より詳細に弁証(診断)していきます。

こうして弁証を組合わせることで、より正確な弁証=診断を行っていくのです。

八綱弁証も含て、その他の弁証方法は、中医診断学で詳細に学びます。

今は、「八綱弁証は基本的な弁証法(診断法)で、足りない時は他の弁証法を組合わせて診断していく」ということだけ覚えておいてください。

2答え 裏実熱証

邪気が体内(病位は裏)にいて、高い(病勢は実)熱(病性は熱)がみられるため。

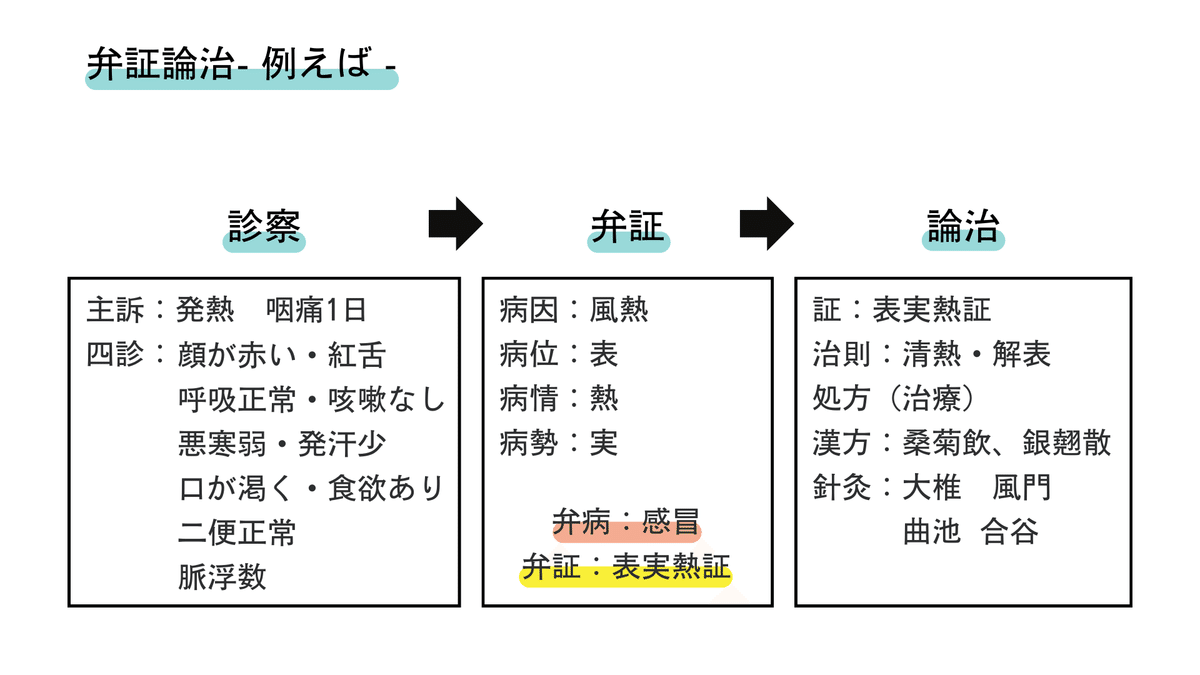

感冒(風邪)を八綱弁証してみましょう

感冒(風邪)を例に、八綱弁証をしてみましょう。

上の図を見てください。

主訴が「発熱と咽の痛み」です。

症状が出てまだ1日目ということで、「風邪のひき始めかな?」と予測することが分かります。

発症して間も無く、咳や腹痛など内臓の不調も無いので、邪気はまだ体表にいると判断できます。

つまり、病位は「表」です。

四診で集めた診察所見をみてみましょう。

「発熱、顔が赤い、脈が早い(中医学では数脈といいます)」など、熱の所見がみられます(熱邪の所見)。

つまり、病性は「熱」です。

襲いかかってきたばかりの邪気は勢いがあり、パワーも充実しています。

つまり、病勢は「実」です。

これで、「表」、「表」、「実」という「六綱」が揃いました。

これらを合わせると「表実熱証」という八綱弁証がたちます。

弁証が決まれば、論治(治療方針)が決まります。

「表」にいる「熱邪」が原因なので、治則(治療原則)は清熱・解表(体表の邪気を追い払う)となります。

清熱・解表の治療原則に従い、漢方なら桑菊飲、銀翹散、経穴なら大椎、風門、曲池、合谷を使って治療することになります。

いかがですか? 弁証をイメージできましたか??

もし、同じ感冒でも「悪寒が強い」、「脈が緊張している」、「汗をかいていない」など、「寒邪」の症状が主であれば「表実寒証」という弁証になります。

弁証が「寒」だと、治療方針は弁証が「熱」の時と異なります。

これを「同病異治」といいます。*前回の記事で出てきたの覚えていますか?

「寒」なのに「熱」に対する治療を行なったら大変です(下手をすれば死にます)!

正確な弁証の重要性は、いくら強調しても、し過ぎることはありません。

八綱弁証の「陰陽」とは?

八綱弁証なのに、これまでは六綱しか使っていません。

「陰陽は必要ないの?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません!

中医学で陰陽は最も大事なものなのです。

八綱弁証における陰陽は「病位を分析、病性を判断、邪正の盛衰を分析し、証候を帰類する思惟過程」のことですが……よく分かりませんよね、笑

中医学では何でも「結局、陰なの?陽なの?」と考える習性(?)があります。

先程の感冒の弁証で、もし八綱全てを使って考えるならどうなるかをみてみましょう。

弁証は表実熱証でしたね

六綱を使って「表実熱証」と弁証して、最後に「表実熱証は、陽証なのか陰証なのか」を考えます。

すると、「表実熱証は陰陽で考えれば陽に属するので陽証である」という結論になります。

このように、六綱でたてた弁証が、最終的に陽と陰のどちらに属するのかを判断することを「帰類」といいます。

ただし、帰類をしなくても六綱が分かっていれば患者を診断・治療できるので、陰陽の二綱は大切な概念ですが、臨床は六綱で十分です。

最後に

学校で勤務していた頃の話です。

色々な弁証を学んだ3年生が、実際に患者を診るとき、ほとんどの学生はどの弁証を使えばいいか分からなくなり迷子になります。

そんな時、私は必ず学生にこう言います。

「まずは基本の八綱弁証を立てましょう」

八綱弁証は弁証の基本です。

迷った時に立ち返る場所であり、道標となる弁証です。

しっかりと学んで、自分のものにしてください。

コメント