前回の記事では「陰陽消長」について学びました。

ポイントは次の3つです。

- 陰陽の消長(増減)は、一定の範囲・制約・時間・空間の中で、動的なバランスを保っています(動的平衡)。

- 陰陽の変動形式には、「此長彼消」「此消彼長」「此長彼長」「此消彼消」の4つのパターンがあります。

- 消長平衡の根本原理は、「陰陽対立・制約」と「陰陽互根」にあります。

今回は、陰陽の法則の5つ目である「陰陽転化」について学んでいきます。

陰陽転化

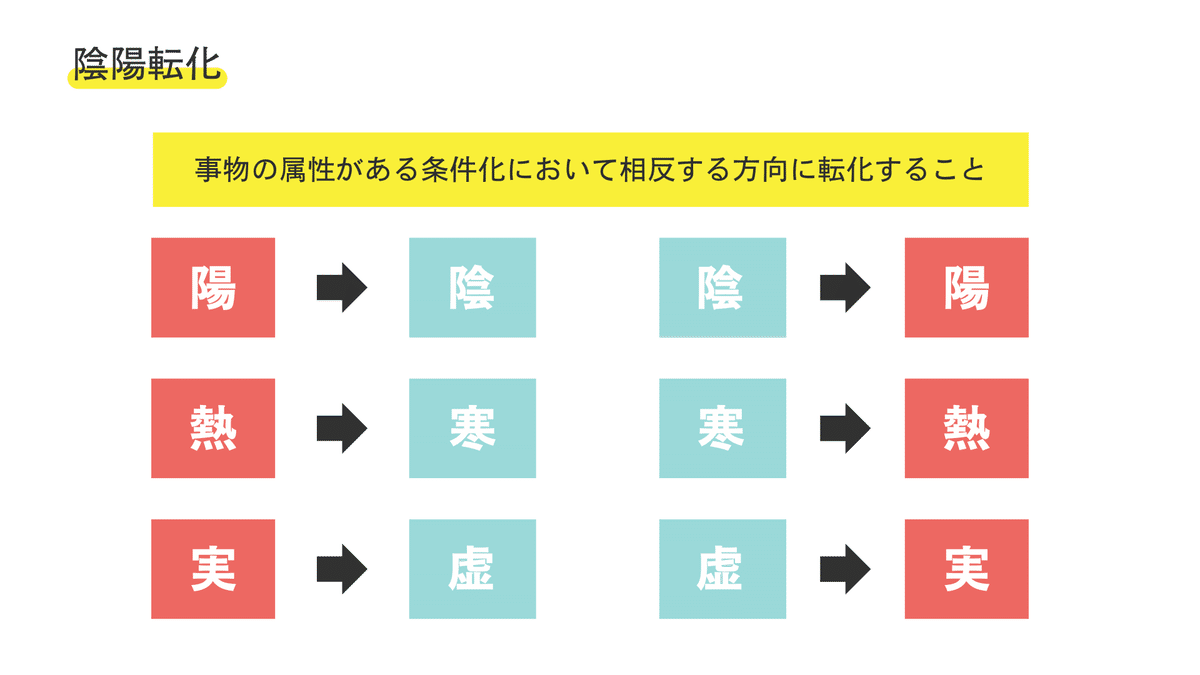

陰陽転化とは、「事物の属性が、ある条件下において反対の方向へと変化すること」を意味します。

つまり、陽の属性をもつものが陰に、陰の属性をもつものが陽に変わる現象のことです。陰陽転化は、陰陽の性質が特定の条件のもとで逆の性質に変化する「質的変化」であり、陰から陽へ、陽から陰へと転化します。

この転化には、徐々に変化する「漸変」と、急激に変化する「急変」の2つの形式があります。たとえば、四季の変化や昼夜の移り変わりは「漸変」の例です。一方、真夏に突然寒気が訪れたり、雹が降るような現象は「急変」にあたります。

陰陽転化は、すべて「物極まれば必ず反する(物極必反)」という自然の法則に基づいています。陰陽の消長運動がある極限に達したとき、「極則生変(極限に達すると変化が生まれる)」というように、その性質が転化します。

『素問・陰陽応象大論』には「重陰必陽、重陽必陰」、「寒極生熱、熱極生寒」と記されています。これらはすべて、陰陽が極まることで性質が逆転することを意味しています。

ここでの「重(じゅう)」「極(きょく)」「甚(じん)」という言葉は、陰陽転化を引き起こすための重要な条件であり、陰陽の変化が極端な段階に達していることを示しています。

陰陽転化は、陰陽互根と陰陽互蔵の関係を基礎としています。陰には陽が、陽には陰が内在しており、通常は陰性が主であっても、陽の成分が増して主導権を握ると、それは陽性に転化します。逆に、陽から陰への転化も同じしくみです。

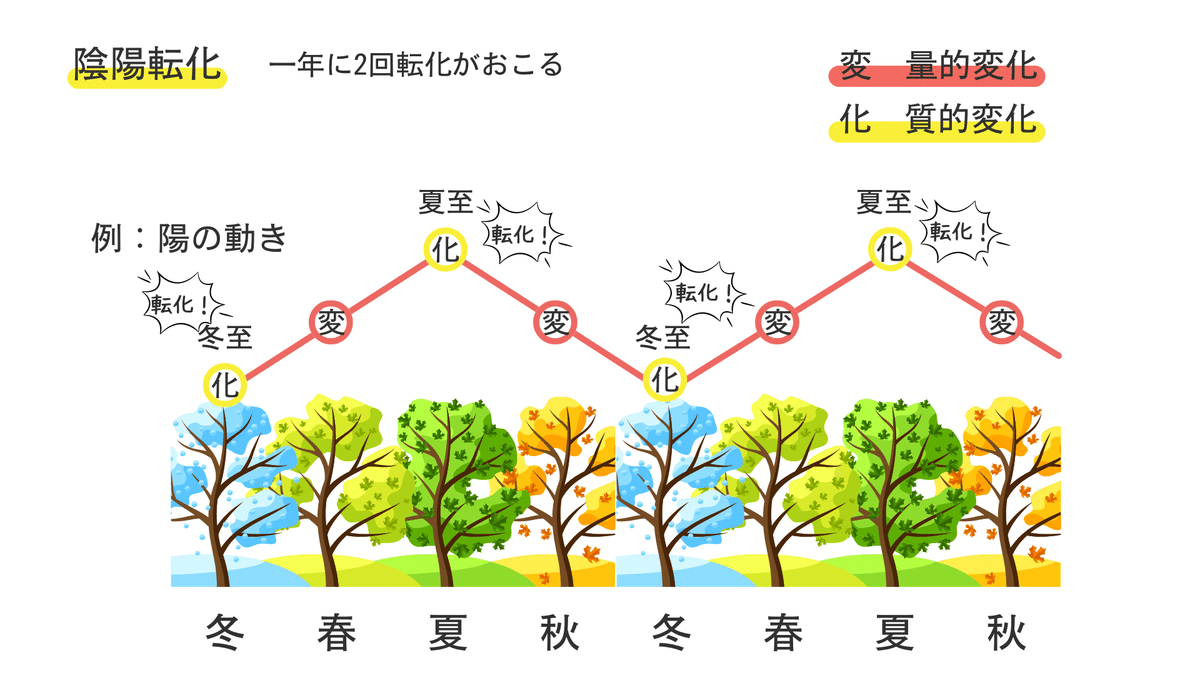

四季は一年で二度、転化が起きる

前回、陰陽消長について学んだ際に、四季の変化に触れました。

実は、この四季の変化には、陰陽消長だけでなく「陰陽転化」も深く関わっています。

四季は、陽気と陰気の増減によって移り変わります。冬から春、そして夏にかけては陽気が徐々に増し、陰気は減少します。これを「陽長陰消」といいます。

一方で、夏から秋、そして冬にかけては陰気が徐々に増し、陽気が減少します。これが「陰長陽消」です。

このように、陰陽の消長によって季節が移ろうわけですが、ここで疑問が生まれます。

「陽気の増加は、いつ陰気の増加に切り替わるのか?」

「陰気の増加は、いつ陽気の増加に切り替わるのか?」

その答えは、陰陽が“極まったとき”に起こる「転化」にあります。

たとえば、陽気が最も盛んになるのは「夏至」です。夏至は一年の中で昼が最も長く、陽気がピークを迎える日です。

この夏至を境に、陽気の増加は止まり、今度は陰気の増加へと転化していきます。

逆に、陰気が最も盛んになるのは「冬至」です。冬至は夜が最も長く、陰気が極まる日です。

この冬至を境に、陰気の増加は止まり、陽気の増加へと転化します。

このように、一年の中では「夏至」と「冬至」に陰陽転化が起きるのです。

陰陽消長のなかに転化があり、陰陽転化があるからこそ、季節は連続しながらも、切り替わりをもって進んでいきます。

四季の陰陽の変化:まとめ

- 冬至〜夏至:陽気が増えて陰気が減る「陽長陰消」

- 夏至:陽気が極まり、陰気の増加へ「陰陽転化」

- 夏至〜冬至:陰気が増えて陽気が減る「陰長陽消」

- 冬至:陰気が極まり、陽気の増加へ「陰陽転化」

つまり、四季は

① 陽長陰消 → ② 転化(夏至) →

③ 陰長陽消 → ④ 転化(冬至)

というサイクルを一年ごとに繰り返しているのです。

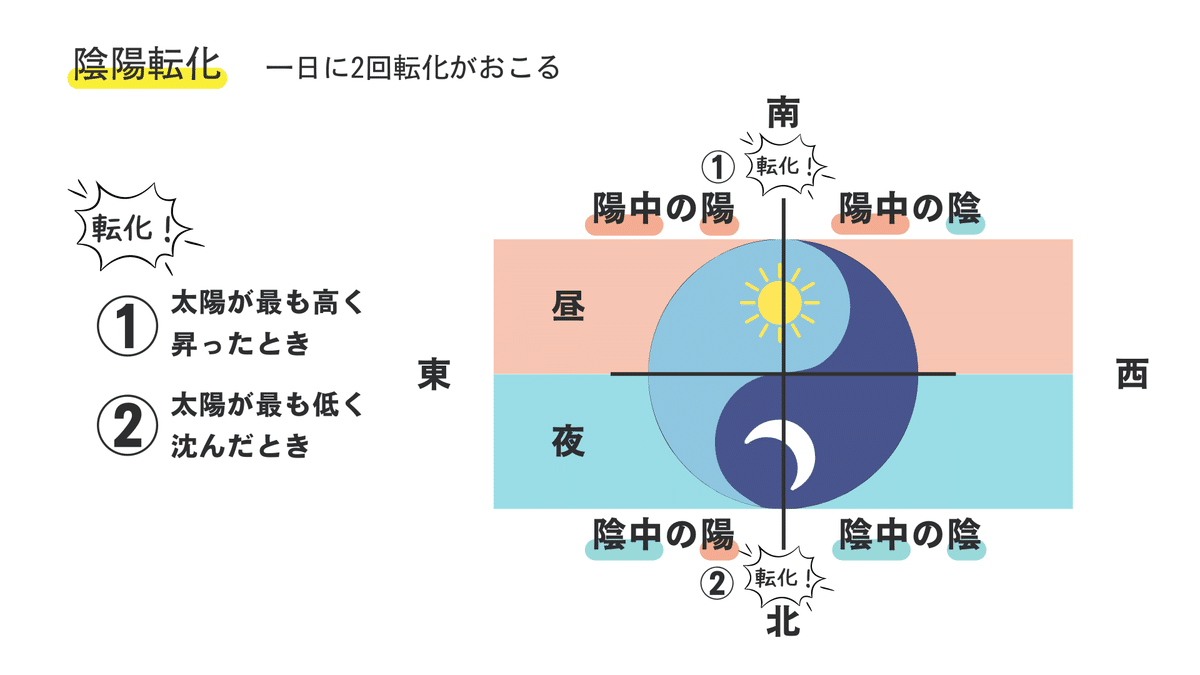

一日の中でも二度、転化が起きる

陰陽転化は、一年の四季だけでなく、一日の中でも起きています。

では、一日のうち、どのタイミングで転化が起きているのでしょうか?

正解は、昼の12時と深夜の12時です。

昼の12時を過ぎると、太陽は次第に傾き、夕方を迎えます。やがて日没となり、夜の時間が深まっていきます。

この時間帯は、陰気が増え、陽気が減少する「陰長陽消」の時間帯です。

そして、陰気が極まる深夜12時に陰陽の転化が起こります。

深夜12時を過ぎると、陰気の増加は止まり、今度は陽気が少しずつ増えていきます。やがて夜が明け、日の出を迎え、太陽は空高く昇っていきます。

この時間帯は、陽気が増え、陰気が減少する「陽長陰消」の時間帯です。

そして、陽気が極まる昼12時に、ふたたび陰陽の転化が起きます。

こうして、一日の中でも陰陽の消長と転化が繰り返され、自然なリズムが保たれているのです。

一日の陰陽の変化:まとめ

- 深夜12時〜昼12時:陽気が増えて陰気が減る「陽長陰消」

- 昼12時:陽気が極まり、陰気の増加へ「陰陽転化」

- 昼12時〜深夜12時:陰気が増えて陽気が減る「陰長陽消」

- 深夜12時:陰気が極まり、陽気の増加へ「陰陽転化」

つまり、一日も

① 陽長陰消 → ② 転化(昼12時) →

③ 陰長陽消 → ④ 転化(深夜12時)

という陰陽のサイクルを繰り返しているのです。

この陰陽のリズムに沿って生活することが、心身の健康にとって非常に大切なのです。

一日を4等分して陰陽で分類する

陰陽学説では、一日を4等分したそれぞれの時間帯に、陰陽の性質をもとにした別称があります。これは、陰陽の変化とバランスを理解するうえでとても重要な考え方です。

🌅 朝6時~昼12時:「陽中の陽」

この時間帯は、太陽が昇り、陽気がどんどん増加する時間帯です。

日が昇っているので「陽中」となり、その中でも陽気が最も増えていくため「陽中の陽」と呼ばれます。

☀️ 昼12時~夕方6時:「陽中の陰」

この時間帯は、まだ日中ではありますが、陽気の増加が止まり、陰気が増え始める時間帯です。

つまり、日中という「陽中」の時間の中でも、陰気が増えてくるため「陽中の陰」と呼ばれます。

🌙 夕方6時~深夜12時:「陰中の陰」

この時間帯になると、太陽は沈み夜になります。陰が主体の時間帯、すなわち「陰中」です。

その中でも、陰気がどんどん強くなる時間帯なので「陰中の陰」と呼ばれます。

🌄 深夜12時~朝6時:「陰中の陽」

深夜12時を過ぎると、陰気が極まり、少しずつ陽気が生まれてくる時間帯になります。

まだ夜ですが、陽気が増え始めるので「陰中の陽」と呼ばれます。

まとめ:一日と陰陽の関係

| 時間帯 | 陰陽の別称 | 陰陽の状態 |

|---|---|---|

| 朝6時~昼12時 | 陽中の陽 | 陽気が急激に増加する時間 |

| 昼12時~夕方6時 | 陽中の陰 | 陽気が減り始め陰気が増える |

| 夕方6時~深夜12時 | 陰中の陰 | 陰気が最大に向かって増加する |

| 深夜12時~朝6時 | 陰中の陽 | 陽気が少しずつ増え始める |

この陰陽の時間帯区分は、鍼灸国家試験でもよく出題されます。しっかりと理解しておきましょう。

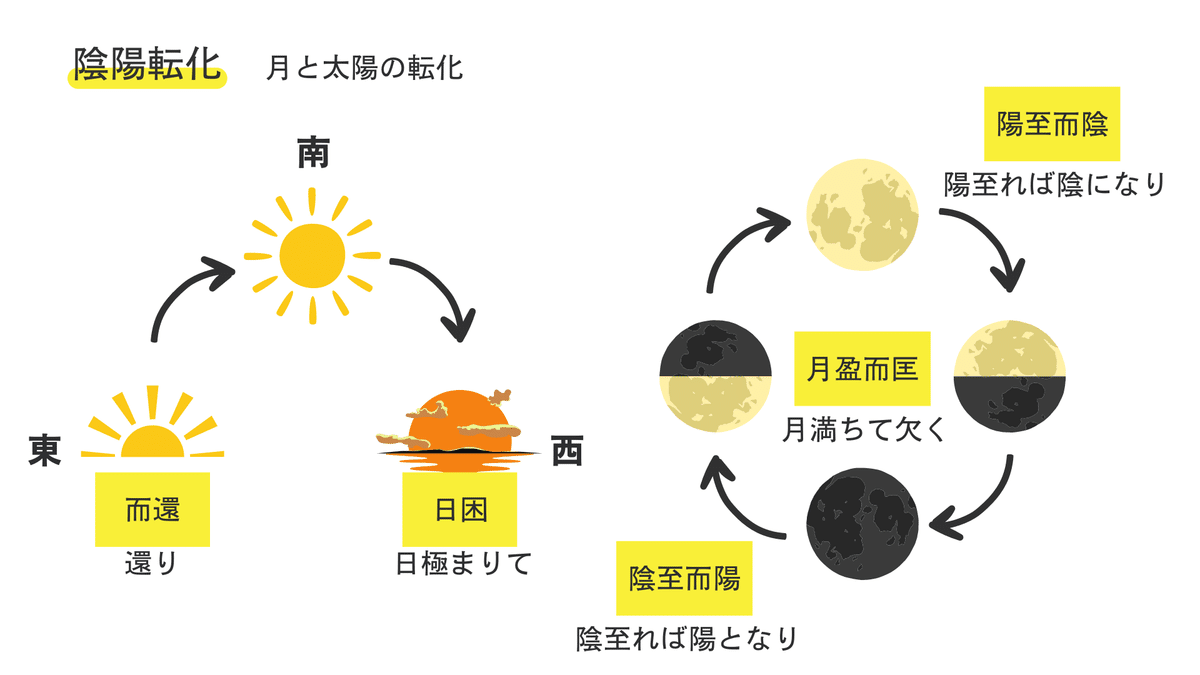

月でみられる陰陽転化

月の満ち欠けにも、陰陽転化の原則があらわれています。

中国の古典《呂氏春秋・不苟論》には、次のような一節があります。

「全則必缺、極則必反、盈則必虧」

(すべて満ちれば必ず欠け、極まれば必ず反転し、満ちれば必ず欠ける)

この言葉は、自然の法則を表しており、月の運動にあてはめると、「満月になった後は、必ず月は欠けていく」という意味になります。

つまり、満ちた月(陽)から欠けていく月(陰)へと転化していることを示しているのです。

陽から陰への転化

満月は、月の光が最も明るく輝く状態であり、陽が極まった状態です。

この満月を過ぎると、月は次第に欠けていきます。

これは、陽が極まって陰に転化する「陰陽転化」の現象です。

陰から陽への転化

さらに、月が完全に欠けきって新月となると、今度は月が再び満ち始めます。

これは、陰が極まり、陽へと転化していく過程です。

《国語・越語》には次のように書かれています。

「陽至而陰,陰至而陽;日困而還,月盈而匡」

(陽が極まれば陰となり、陰が極まれば陽となる。太陽は沈めば還り、月は満ちれば転ず)

このように、月の運行にも、陰陽が転化するリズムがあるのです。

太陽と月に見る自然の転化

太陽もまた、陰陽転化の象徴とされています。

太陽は日中、空高く昇り(陽が盛ん)、やがて西に沈みます。

しかし、沈んで終わりではなく、沈みきったあとには、また昇ってくるのです。

これは、陽が極まって陰に転じ、再び陽となるという陰陽転化の法則に従っています。

陰陽消長は量の変化、陰陽転化は質の変化

陰陽消長と陰陽転化は、いずれも陰陽の運動変化を示す概念ですが、その性質には本質的な違いがあります。

陰陽消長とは、陰と陽のいずれかが徐々に増減することを指します。

これはあくまで「量的な変化」であり、変化してもその性質自体(陰または陽)は変わりません。

たとえば、春から夏にかけて陽気が徐々に増えていくのは陽長であり、これは陽の「量」が増えているにすぎません。性質は一貫して陽です。

一方、陰陽転化とは、陰が陽に、または陽が陰に変わる「質的な変化」を指します。

陰陽のどちらかが極限に達すると、その属性自体が反対のものに転化するのです。

疾病における陰陽転化の例

陰陽転化は、病気の進行過程にも現れることがあります。

たとえば、熱病が極まると、一転して寒証に変化することがあります。

陽から陰への転化の例:

急性熱病では、以下のような陽証の症状がまず見られます。

- 高熱

- 顔面紅潮

- 激しい咳

- 呼吸困難

- 強い口渇

- 洪数脈(勢いの強い脈)

しかし、この熱が極まると、急激に以下のような陰証の症状へと転化します。

- 顔面蒼白

- 四肢の冷え

- 意識がもうろうとする

- 脈が微弱になる

これは「熱極生寒(熱が極まると寒が生じる)」という陰陽転化の現象です。

寒いのに暑くて服を脱ぐ!?―「矛盾脱衣」と陰陽転化の視点から―

「矛盾脱衣」という現象をご存知でしょうか?

これは、雪山などの極寒環境で遭難した方の遺体が、なぜか衣服を脱いだ状態で発見されるという、非常に不思議な現象です。また、実際に遭難中の人が、極寒の中で衣服を脱いでしまうという異常行動も報告されています。

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

矛盾脱衣の医学的な説明

寒い環境下に長時間さらされると、体温は徐々に低下します。

体温がある一定の低さを下回ると、身体は命を守るために、体温のさらなる低下を防ごうとします。

具体的には、

- 熱の産生を高める

- 皮膚の血管を収縮させて、体内の熱が逃げるのを防ぐ

といった働きが起こります。

このような状態が続くと、体内の温度と外気温との間に大きな温度差が生まれます。その結果、まるで暑い場所にいるかのような錯覚に陥ってしまい、本人は「暑い!」と感じて衣服を脱いでしまうのです。

このような行動は、意識が混濁していることが多く、命を縮める危険な行為であるにもかかわらず、本人にはその自覚がないことがほとんどです。

医学的には完全に解明されているわけではありませんが、現在のところ、このようなメカニズムで起こると考えられています。

陰陽学説からみる「矛盾脱衣」

中医学、特に陰陽学説の視点から見ると、この現象は非常に興味深いものです。

これはまさに、「寒さが極まって熱に転化した状態」――すなわち、陰陽転化の現象として捉えることができます。

本来、体温が低下する=「寒証(陰)」のはずが、症状としては「暑い」と感じる。これは、陰が極限に達し、陽へと転化した状態と考えられるのです。

症状に惑わされてはいけない

このような状況では、表面に現れた「暑そう」という症状だけを見て、冷やすような対応をとるのは非常に危険です。

大切なのは、寒さが根本にあることを見極めることです。

つまり、「暑そうに見えても、温めて寒を除く」ことが、正しい対処となります。

まとめ

今回は「陰陽転化」について学びました。

ポイントは、以下の3つです。

- 陰陽転化とは、陰陽の属性が特定の条件の下で、逆の性質に変化することです。

- 転化が起きる条件のキーワードは、「重(じゅう)」「極(きょく)」「甚(じん)」の3つです。

- 陰陽転化は陰陽消長の結果であり、陰陽消長は陰陽転化の前提になります。

陰陽は、ただ対立しているだけでなく、極まれば転じる――この動的な関係性を知ることで、自然や身体の変化をより深く理解することができます。

次回は、陰陽の法則6つ目「陰陽自和(いんようじわ)」について学んでいきます。どうぞお楽しみに。

コメント