これまで、陰陽学説について多くのことを学んできました。

陰陽が交わることで万物が生まれることや、地震、四季の移ろい、月と太陽の変化など、この世界のあらゆる現象に陰陽が関係していることが分かってきました。

陰陽の運動法則はすべて相互に関係しており、自らの力で動的平衡へと回復する機能を持っています。この働きを「陰陽自和」といいます。そして、この陰陽自和が正常に機能している状態こそが、最も理想的な状態です。

しかし、もしこの動的平衡が崩れ、陰陽自和の力を失ってしまうと、自然界では異常な現象が起こり、人体においては病気が発生し、最悪の場合には命に関わることもあります。

今回の記事では、陰陽学説が中医学にどのような影響を与えているのかについて、解剖学と生理学の観点から見ていきたいと思います。

解剖学・生理学への影響

まずは、陰陽学説が解剖学にどのような影響を与えたのかを見ていきましょう。

解剖学における陰陽

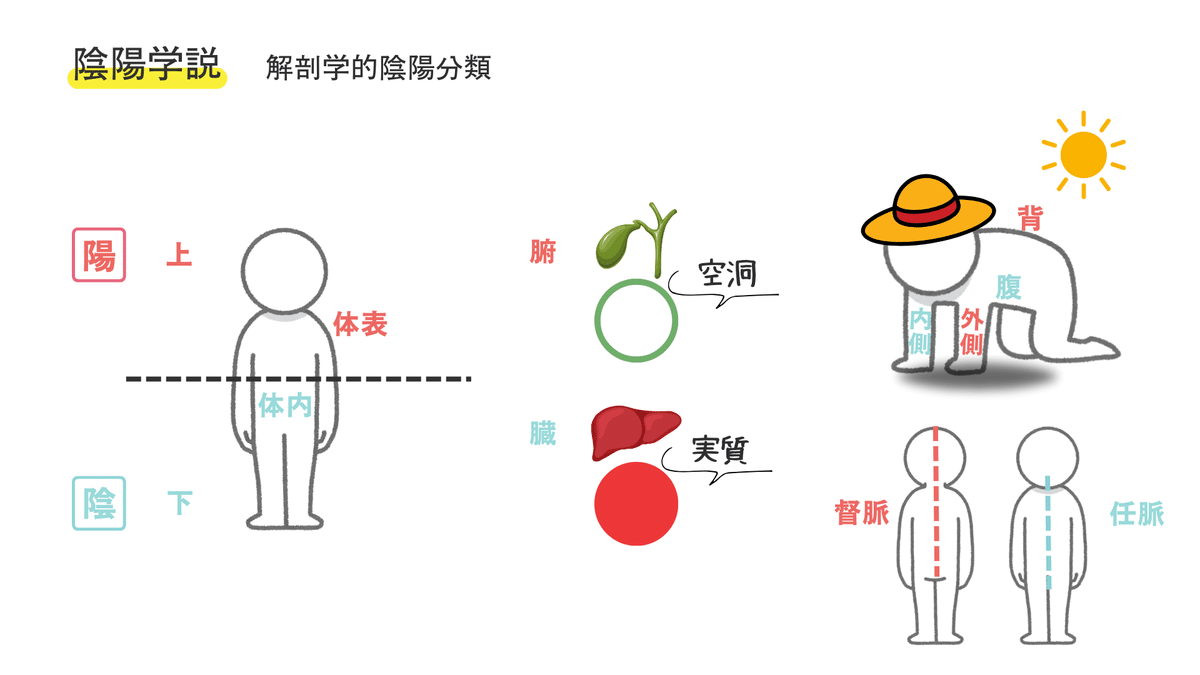

陰陽の概念が融合したことで、複雑な人体の構造を、陰と陽という対立した二つの属性に分類できるようになりました。

たとえば、上半身、体表、六腑、背中、四肢の外側は「陽」に属します。

一方、下半身、体内、五臓、腹部、四肢の内側は「陰」に属します。

これは、太陽を背にして腰をかがめ、種をまく姿勢から由来しています。このとき日光が当たる面、つまり背や四肢の外側が「陽」とされ、そこを通る経絡は「陽経」と呼ばれるようになりました。反対に、腹部や四肢の内側を通る経絡は「陰経」といいます。

※例外として、足陽明胃経は陽経でありながら腹部を通ります(詳細は「経絡」の項で解説します)。

背中(陽)の正中線を通る「督脈」は、すべての陽経を統括しているため、「陽脈の海」と呼ばれます。

腹部(陰)の正中線を通る「任脈」は、すべての陰経を統括しているため、「陰脈の海」と呼ばれます。

また、身体を上下に分けたとき、横隔膜より上は「陽」、それより下は「陰」とされます。

さらに、五臓は中身が詰まった「実質性臓器(有形)」であるため「陰」に属し、六腑は中が空洞の「中腔性臓器(無形)」であるため「陽」に属します。

これらの区分は、今後の学習でも重要な概念となるため、しっかり覚えておきましょう。

五臓の生理学における陰陽

五臓の生理機能も、陰と陽に分類することができます。

ただし、五臓の陰陽属性は、比較の対象や視点によって変わることが多いため、注意が必要です。

先ほど述べたように、解剖学的には五臓は「陰」、六腑は「陽」に属します。

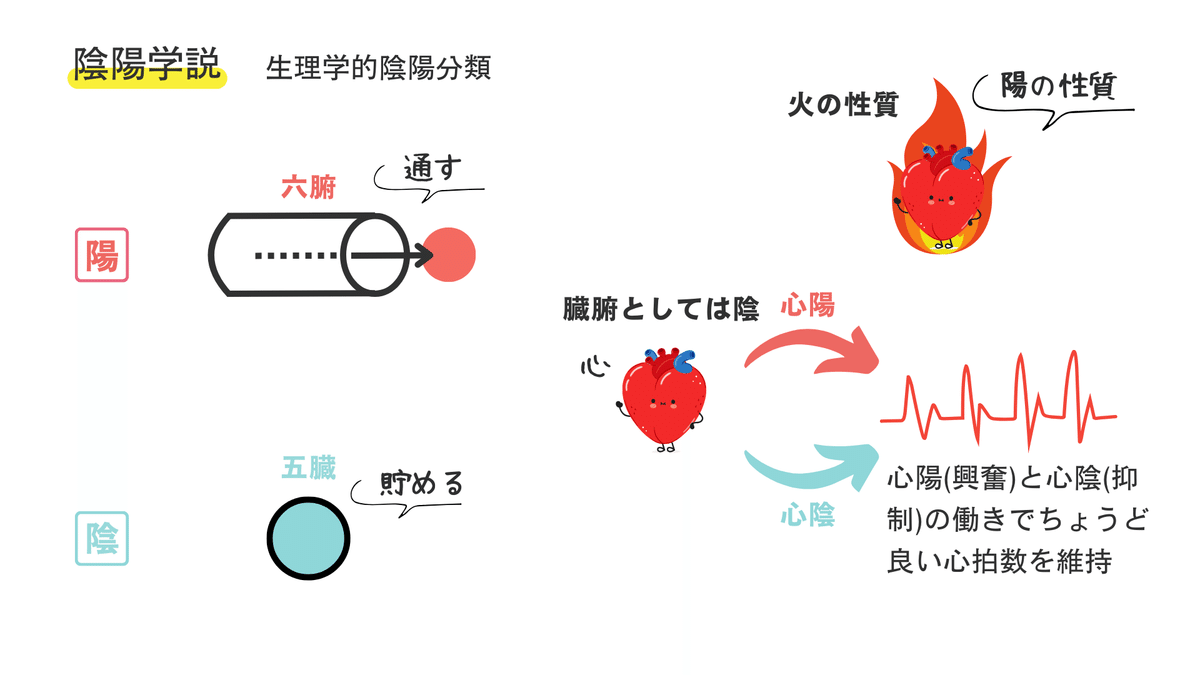

生理学の観点でも、五臓は精気を「蓄える」という陰の性質をもち、六腑は飲食物を「通過させる」という陽の性質をもちます。

では、五臓は常に陰、六腑は常に陽なのかというと、必ずしもそうではありません。

たとえば五臓の一つである「心」は、解剖学的には五臓に属するため陰ですが、五行の観点で見ると「火」に属するため、陽の性質をもつ臓でもあります。

さらに「心」は、「心陰」と「心陽」という、性質の異なる二つの気をあわせ持っています。

このように、臓腑の陰陽属性は必ずしも固定されたものではなく、変化するものなのです。

これは心に限らず、他の臓腑にも当てはまる考え方です。

少し複雑に感じるかもしれませんが、学びを重ねていけば自然と慣れていきますので、どうぞ安心してください。

代表的な五臓の陰陽分類

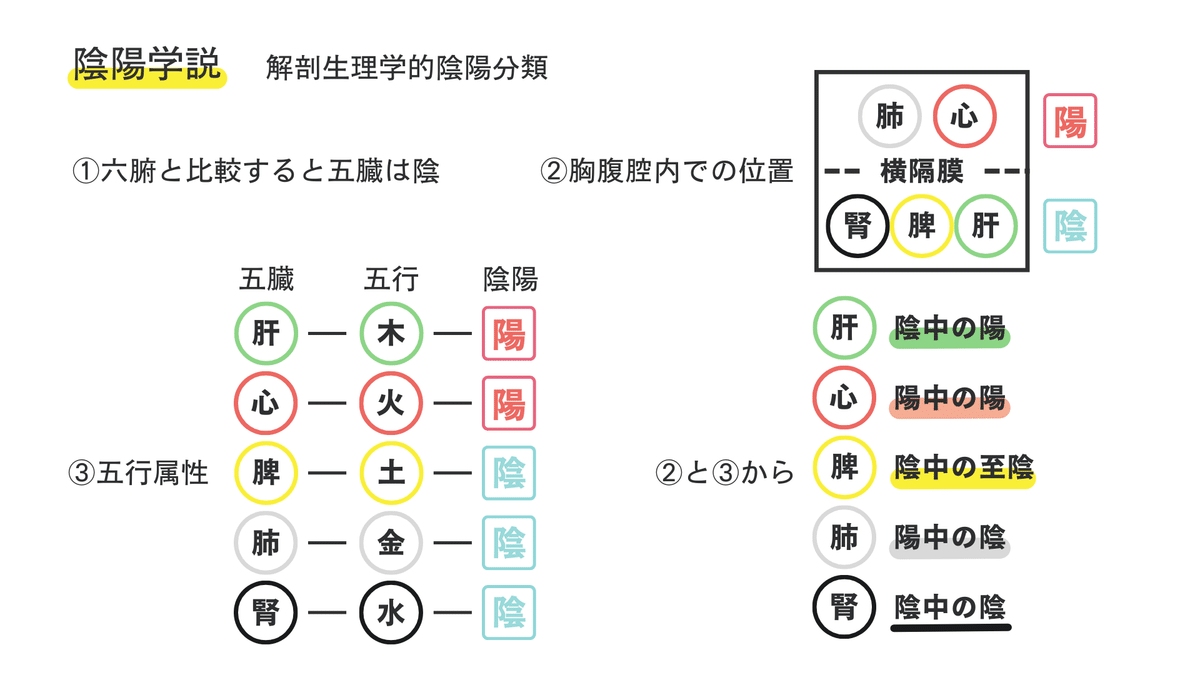

五臓には、解剖学的な陰陽属性と、生理学的な陰陽属性の両方を踏まえた陰陽分類があります。

この分類に基づいて整理すると、五臓はすべて「陰」に属しますが、その中でも次のように細かく分けることができます。

- 肝:陰中の陽

- 心:陽中の陽

- 脾:陰中の至陰

- 肺:陽中の陰

- 腎:陰中の陰

これらの分類は、次のルールに従って導き出されます。

① 解剖学的な前提

まず、六腑と比較すると、五臓は「陰」として分類されます。これは五臓が実質性臓器であり、内向きに精気を蓄える性質をもっているためです。

② 胸腹腔内での位置による分類(解剖学的陰陽属性)

身体を横隔膜で上下に分けたとき、

- 横隔膜より上の「胸腔」は陽、

- 横隔膜より下の「腹腔」は陰

と考えます。

このため、心と肺は胸腔にあるため「陽中」に位置する五臓、

肝・脾・腎は腹腔にあるため「陰中」に位置する五臓となります。

③ 五行属性による分類(生理学的陰陽属性)

五行の性質に基づく分類では、以下のようになります。

- 木・火:陽の性質(→ 肝・心)

- 土・金・水:陰の性質(→ 脾・肺・腎)

※五行については「五行学説」で詳しく学んでいきます。

④ ②と③を統合する

上記の解剖学的属性(位置)と、生理学的属性(五行の性質)を組み合わせることで、以下のような分類が成立します。

- 心:胸腔にある(陽中)+ 火の性質(陽) → 陽中の陽

- 肺:胸腔にある(陽中)+ 金の性質(陰) → 陽中の陰

- 肝:腹腔にある(陰中)+ 木の性質(陽) → 陰中の陽

- 脾:腹腔にある(陰中)+ 土の性質(陰) → 陰中の至陰

- 腎:腹腔にある(陰中)+ 水の性質(陰) → 陰中の陰

このように、五臓はすべて「陰」に属しますが、その陰の中にもさまざまな陰陽の層次が存在します。

分類の背景には、位置と五行の性質という2つの視点があることを理解しておくと、より深い学びにつながります。

脾の至陰ってなに?

五臓を陰陽の法則に従って分類すると、ひとつの問題が生じます。

それは、脾と腎の両方が同じく「陰中の陰」となってしまう点です。

脾と腎はどちらも、解剖学的には腹腔(=陰)に位置し、生理学的にも陰の性質を持つ臓です。このため、どちらも「陰中の陰」に分類されてしまい、区別がつきにくくなってしまいます。

この重複を避けるために用いられるのが、「至陰」という特別な表現です。

「至陰」とは何か?

「至」には、「到達する」「極まる」といった意味があります。

脾は、飲食物から栄養(=水穀の精微)を抽出し、それを全身へと運搬する働きを持っています。つまり、全身へと栄養を到達させる力を持つ陰の臓であるため、「至陰」と呼ばれるのです。

言い換えれば、「陰は陰でも、全身へと働きかけることができる陰」──それが脾の本質であり、「至陰」とされた理由です。

脾の役割と重要性

脾は五行において「土」に属し、「後天の本」とされています。また、気血の生成の源として、生命活動を支える重要な役割を果たしています。

さらに脾は、「中焦」に位置し、上焦と下焦をつなぐ中心軸にあたります。五行の中でも「土」は中央に位置し、木・火・金・水の四行すべてと連携しています。

このように、脾は身体全体とつながる要所であり、気血を全身へと輸布する働きに優れているため、「至陰」として特別に区別されているのです。

とりあえず覚えてもらうために

とりあえず覚えていただくために、少し視点を変えた覚え方をご紹介します。

五行は「木 → 火 → 土 → 金 → 水」の順番で循環しています。この中で、「木」と「火」は陽の性質を持ちますが、「土」からは陰の性質へと移っていきます。

つまり、「土」から五行の性質が陰へと向かうのです。このことから、「土=脾」は陰に至る性質を持つとされ、「至陰」と表現されるようになったのです。

もちろん、これは厳密な理論ではなく、理解を助けるための覚え方の一例です。ですが、こうしたイメージによる整理や記憶の工夫はとても大切です。自信を持って活用してください。

解剖学的、生理学的、そして両者を統合した解剖生理学的な陰陽の分類は、いずれも非常に重要な概念です。

一つひとつ丁寧に理解しながら、しっかりと身につけていきましょう。

生理物質(基本物質)における様々な陰陽平衡

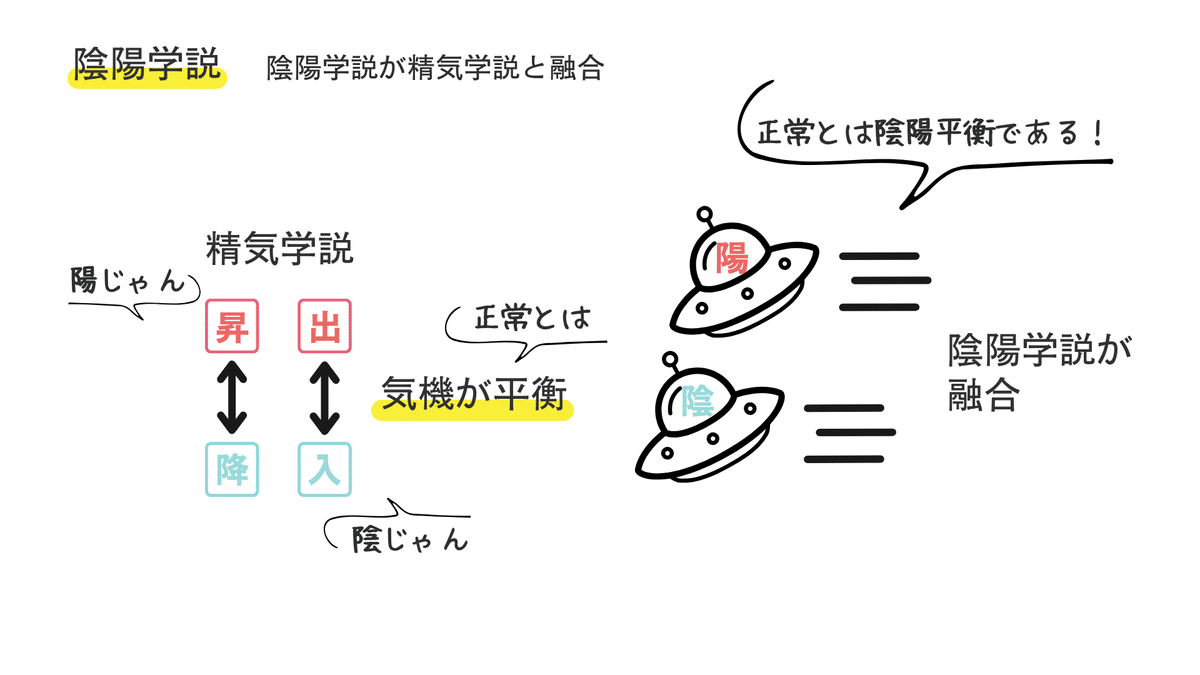

人体が正常な状態とは、陰と陽のバランスが保たれている状態のことを指します。

一方で、以前学んだ精気学説では、「人体が正常であるとは、気機のバランスがとれていること」だとされていました。

覚えていますか?

気機の陰陽平衡

「気機」とは、気の運動のことを指し、「昇・降・出・入」の4つの運動様式があります。

このうち「昇」と「出」は外へ向かう運動であり、「陽」に属します。

一方、「降」と「入」は内へ向かう運動であり、「陰」に属します。

このように整理すると、気機の平衡とは、陰陽の平衡といえるのです。

つまり、

「気機の平衡」=「陰陽の平衡」

という関係になります。

これは、同じ現象を異なる側面から捉えただけのことだと理解できます。

このように、精や気においても、「陰陽のバランスが取れている状態」こそが、人体にとっての健康であり、正常な状態なのです。

次に、気機以外の陰陽平衡についても見ていきましょう。

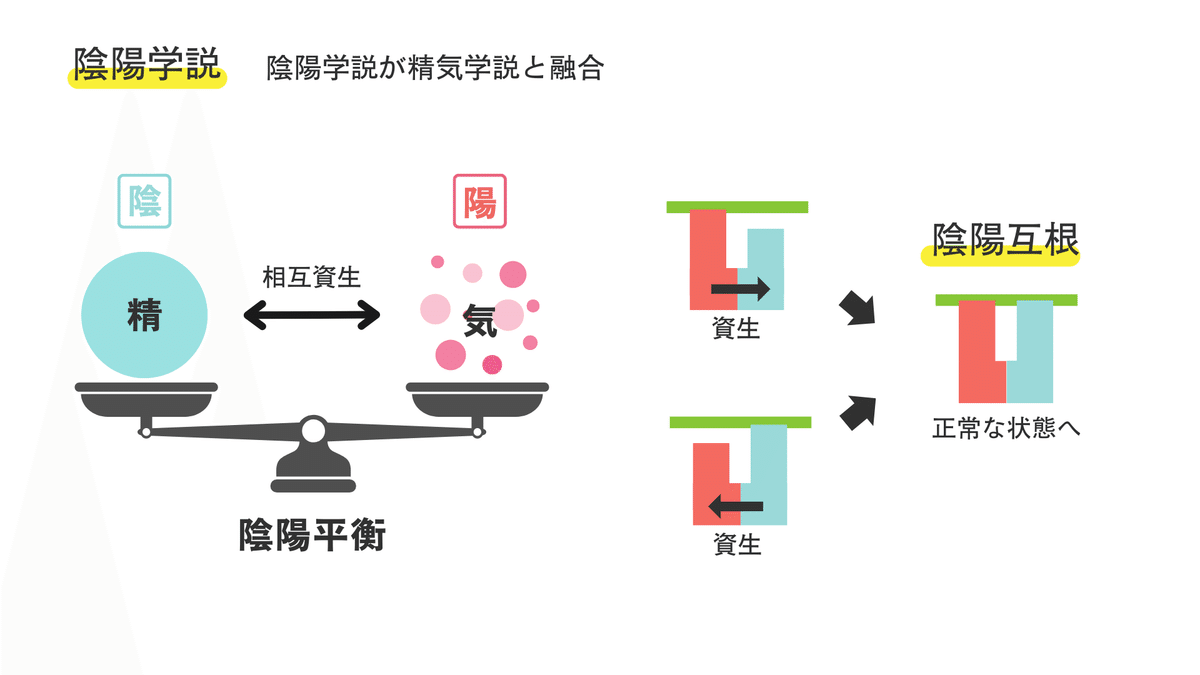

精と気の陰陽平衡

人体を構成する基本物質である精・気・血・津液などにも、「陰陽平衡」の概念が融合し、統一されていきました。

その中でも特に「精」と「気」は、陰陽の観点から以下のように分類されます。

- 精(および血や津液を含む)は「陰」

- 気は「陽」

このような分類によって、精と気の関係も陰陽として捉えることができます。

精と気は、お互いに助け合い、補い合う関係にあります。

たとえば、

- 精が減少した場合:気が集まって精をつくり出します。

- 気が不足した場合:精が分散して気に変化します。

このように、一方が不足すれば、もう一方が補うという仕組みを「相互資生」といいます。

陰陽には「互いにその根本となる」という陰陽互根の関係があります。

同じように、精と気もお互いを根本とする関係にあり、不足すれば相互に補い合いながら平衡を保ちます。

つまり、

精(陰)と気(陽)も、互いに根本となることでバランスを維持しているのです。

このようにして、人体の基本物質にも陰陽の法則が応用され、より深い理解が可能となりました。

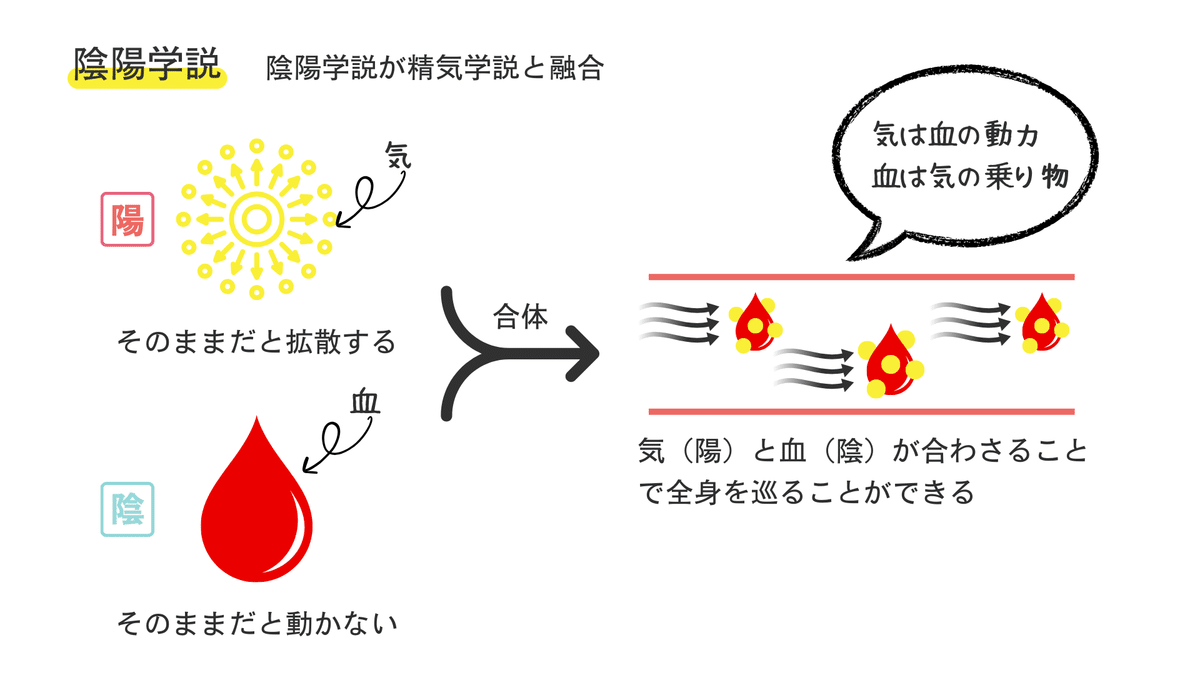

機能面での陰陽平衡

精は「陰」の性質を持っているため、自らの力で動くことはできません。

そのため、「陽」の性質を持つ気の推動作用(動かす力)を利用して、全身を巡っているのです。

一方で、気は「陽」の性質を持つため、そのままでは拡散しやすく、体内にとどまりにくい性質があります。

そこで、陰である精に付着することで、安定して全身を巡ることができるのです。

つまり、

- 精(陰)は気(陽)の力を借りて巡り、

- 気(陽)は精(陰)にくっついて安定する

というように、お互いの性質を補い合いながら機能しているのです。

これも、これまで学んできた陰陽平衡の一つであり、精と気の相互依存の関係が、身体全体の調和を支えているといえます。

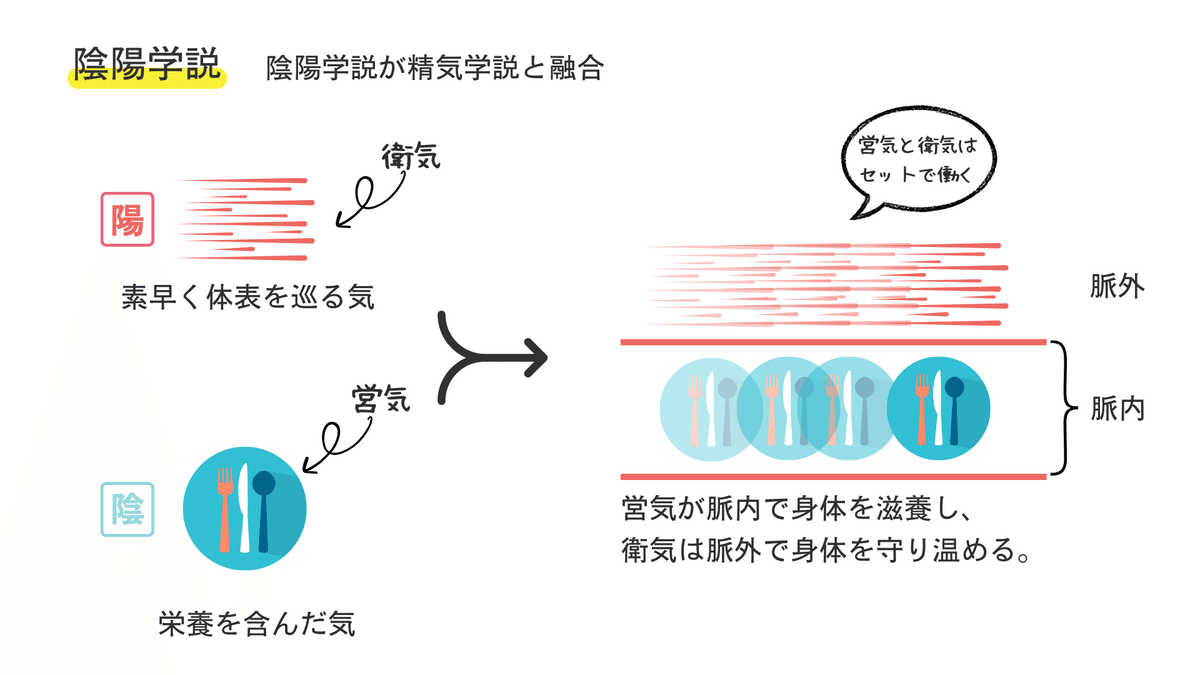

営気と衛気の陰陽平衡

飲食物から化生される気には、「営気」と「衛気(えき)」の2種類があります。

営気とは

営気は、もともとは「栄気」と書き、栄養を含んだ気のことを指します。

この気は、全身を栄養するだけでなく、津液とともに血を構成する役割も担っています。

その性質は「栄養(滋養・滋潤)」であり、落ち着いて内側に働く力を持っているため、「陰」に属します。

※なお、「気」という性質から見れば陽ですが、衛気と比較した場合の相対的な陰と位置づけられます。

衛気とは

衛気は、体表を素早く巡って身体を温めたり、外邪から守ったりする気です。

そのため、「敏捷・動・温熱」といった活発で外向きな性質を持ち、「陽」に属します。

このように、

- 営気(陰)は内側から身体を養い、

- 衛気(陽)は外側から身体を守る、

という役割を持ち、相互に調和をとることで、健康な状態が維持されているのです。

これもまた、別の側面から見た「陰陽平衡」の一例です。

まとめ

今回は、「陰陽学説が解剖学と生理学に与えた影響」について学びました。

ポイントは次の3つです。

- 腹部や背部、胸腔や腹腔など、身体の構造は陰陽に分類できるということ。

- 精・気・血・津液などの生理物質やその機能も、陰陽に分類できるということ。

- 解剖学や生理学における「平衡状態」と、陰陽学説における「陰陽平衡」は、見ている観点が違うだけで、言おうとしている本質は同じであるということです。

人体の組織構造や生理機能は非常に複雑ですが、そこに陰陽学説の視点が加わることで、よりシンプルに理解しやすくなるのです。

本当に優れた理論とは、複雑なものをシンプルにする力を持っています。

その意味において、陰陽学説は医学における最も優れた基礎理論の一つと言えるでしょう。

次回は、陰陽学説が「病」に与えた影響について学んでいきます。

どうぞお楽しみに。

コメント